会社を伸ばす社長、ダメにする社長、そのわずかな違いとは何か? 中小企業の経営者から厚い信頼を集める人気コンサルタント小宮一慶氏の最新刊『[増補改訂版]経営書の教科書』(ダイヤモンド社)は、その30年の経験から「成功する経営者・リーダーになるための考え方と行動」についてまとめた経営論の集大成となる本です。本連載では同書から抜粋して、経営者としての実力を高めるための「正しい努力」や「正しい信念」とは何かについて、お伝えしていきます。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「後継社長」を選ぶ基準とは?

私は十数社の会社の役員や顧問をしていますから、月に10社前後の役員会や経営会議に出席しています。そこでよく見かけるのは、指名されるまで発言しない役員です。変なことを言うと突っ込まれていやだから、だんまりを決め込んでいる人たちです。

また、ときに見かけるのは、役員として、本当なら会社全体のことを考えて発言しなければならないのに、自分の所属する部門の代表者として、自分の部門に都合のいいことしか言わない人がいることです。

本来なら、役員として自分の部署には多少不利なことであっても、会社のために全体を見て発言しなければなりません。それが役員の仕事です。

しかし、それができる役員は本当に少ないのです。

私が役員のそういうところを常々観察しているのには、一つの理由があります。

コンサルタントとして様々な会社にかかわっていると、何年かに一度、必ずどこかの会社の経営者から、「誰を自分の後継者にすればいいと思いますか」という相談を受けるからです。

そんなことは社内の人間には相談できませんし、かといって社内のことを全く知らない人に聞いても仕方がありません。そのため、私たちのような社外の役員や顧問など、会社の内情を、少し離れた距離から何年も見てきた人間には相談しやすいのでしょう。

そういうとき、私は決して「○○さんが良い」とは言いません。それは、その人の運命や会社の運命を大きく左右することであり、社長が決断すればいいことだからです。そこで、こうアドバイスします。

「これまでの発言を見ていて、自分のことしか言わない人か、それとも会社全体のことを思って、少しくらいは自分や自部門が不利になることでも、発言している人かどうか、という基準で判断すると間違わないですね」

つまりFor the company(会社のため)であって、For the division(事業部のため)ではないということです。もちろん、自分が預かる部門のベストパフォーマンスを出そうとするのは悪いことではありません。

しかし、役員である以上は、それとともにというかそれ以上に、全体最適を考えなければならないのです。

社長になるのが望ましい人とは?

一番良い会社とは、社長から新入社員に至るまで、自分がやっていることは本当にFor the companyなのかを考えて行動をしている会社です。

そうなるためには、新人の頃から、会社全体のためになるかを考えることを身に付けるようにさせなければいけません。

これも訓練で向上します。若いうちから研修などで、会社全体の将来像や問題点などを考えさせ、場合によってはそれを発表させる機会を持つのです。「ヤング・エクゼクティブ・ボード」と言って、模擬の取締役会を設置して会社全体のことを討議させている会社もあります。

普段から関心の幅を広げておかないと、会社全体のことを考えることができない人間になってしまうのです。

全体と個別の両方を、社長の立場にないときから見ることができる人が、社長には望ましいのです。

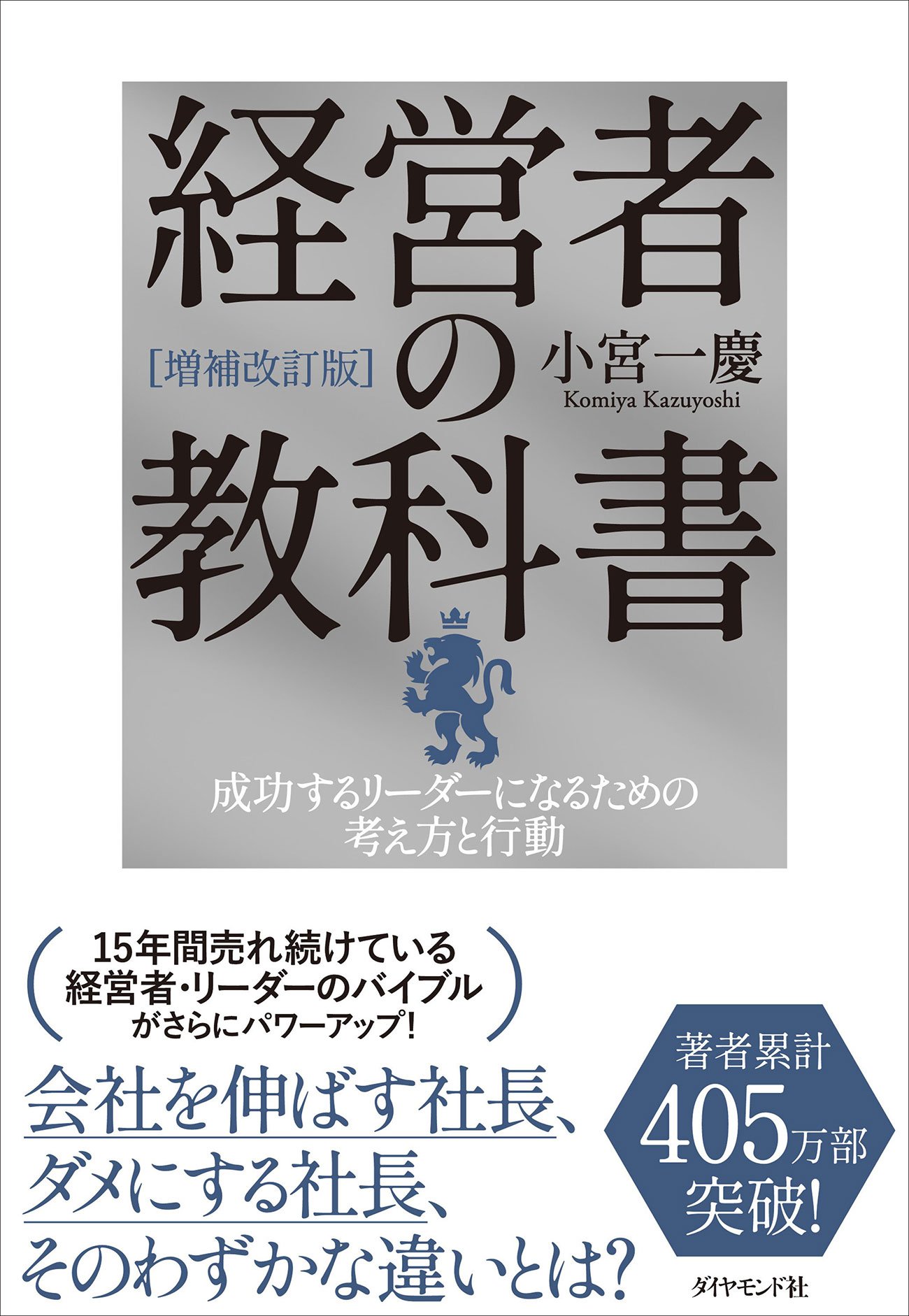

(本稿は『[増補改訂版]経営者の教科書 成功するリーダーになるための考え方と行動』の一部を抜粋・編集したものです)

株式会社小宮コンサルタンツ代表取締役会長CEO

10数社の非常勤取締役や監査役、顧問も務める。

1957年大阪府堺市生まれ。京都大学法学部を卒業し、東京銀行(現三菱UFJ銀行)に入行。在職中の84年から2年間、米ダートマス大学タック経営大学院に留学し、MBA取得。帰国後、同行で経営戦略情報システムやM&Aに携わったのち、91年、岡本アソシエイツ取締役に転じ、国際コンサルティングにあたる。その間の93年初夏には、カンボジアPKOに国際選挙監視員として参加。

94年5月からは日本福祉サービス(現セントケア・ホールディング)企画部長として在宅介護の問題に取り組む。96年に小宮コンサルタンツを設立し、現在に至る。2014年より、名古屋大学客員教授。

著書に『社長の教科書』『経営者の教科書』『社長の成功習慣』(以上、ダイヤモンド社)、『どんな時代もサバイバルする会社の「社長力」養成講座』『ビジネスマンのための「数字力」養成講座』『ビジネスマンのための「読書力」養成講座』(以上、ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『「1秒!」で財務諸表を読む方法』『図解キャッシュフロー経営』(以上、東洋経済新報社)、『図解「ROEって何?」という人のための経営指標の教科書』『図解「PERって何?」という人のための投資指標の教科書』(以上、PHP研究所)等がある。著書は160冊以上。累計発行部数約405万部。