秋頃になると物理と化学の『上級問題精講』や、英語の過去問を解き始めました。

『25カ年』は、各科目3セットずつくらいはやりました。

年末年始は昼から図書館に行って、閉館するまで勉強していました。

地理の勉強では

ニュースを活用

共通テストの2週間前からはベネッセなどが出している共通テストの演習問題を各科目10セットくらい解きました。

社会は地理で、学校がくれた問題集を使って、出てきた用語を確認していました。ニュースを見る習慣があったので、ニュースと結びつけて覚えるようにしていましたが、それでは対応できない純粋な知識部分は問題集でカバーしました。

国語の現代文は勉強しても伸びないと思ったので諦めて、古文と漢文を1月くらいから解いていました。

共通テストは942点。

満足な点数ではありましたが、今年は易化したそうですから、そんなに高い点数でもないのかな、と思いました。

共通テストが終わったあとは、東大の過去問の残りや実戦形式の演習問題を解きました。

毎日の「考える癖」が

東大に合格する力を育んだ

合格発表は家で、家族全員がこたつに入った状態で見ました。僕の番号があったので、受かったと思っていなかった親はびっくりしていたみたいです。

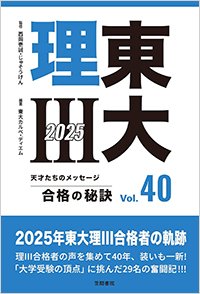

『東大理3 合格の秘訣 Vol.40 2025』(東大カルペ・ディエム著編、西岡壱誠監修、じゅそうけん監修、笠間書院)

『東大理3 合格の秘訣 Vol.40 2025』(東大カルペ・ディエム著編、西岡壱誠監修、じゅそうけん監修、笠間書院)

自分が合格できた秘訣は、身近な現象も理科や数学の原理でどうしてこうなるか考えるなど、普段から頭を使ってきたことでしょう。

例えば、ニュースで見た災害の被害が拡大した場所とその原因を、理科で習った知識や数学的な論理を用いて自分なりに分析するなどしていました。

東大に入学して、小学校の時に好きだったボードゲームのサークルに入りました。ボードゲームの難点はルールを理解して対戦できる相手がなかなか見つからないところですが、サークルがあることでその点が解決しました。

最初は福井かどこかで日本の地域医療に携わって、いずれは国境なき医師団などで海外の困難を抱えた地域の医療に携わりたいと思っています。