実際、診療所や病院などの医療施設や病床数が多くなれば、必然的に医師などの医療スタッフも多く雇用されているはずです。

つまり、医療資源が充実するほど、充実した医療を提供できる体制が整備されていることを意味します。そして、そのためには人件費や設備費などのお金もかかりますから、医療費も相応にかかることになると考えられるのです。

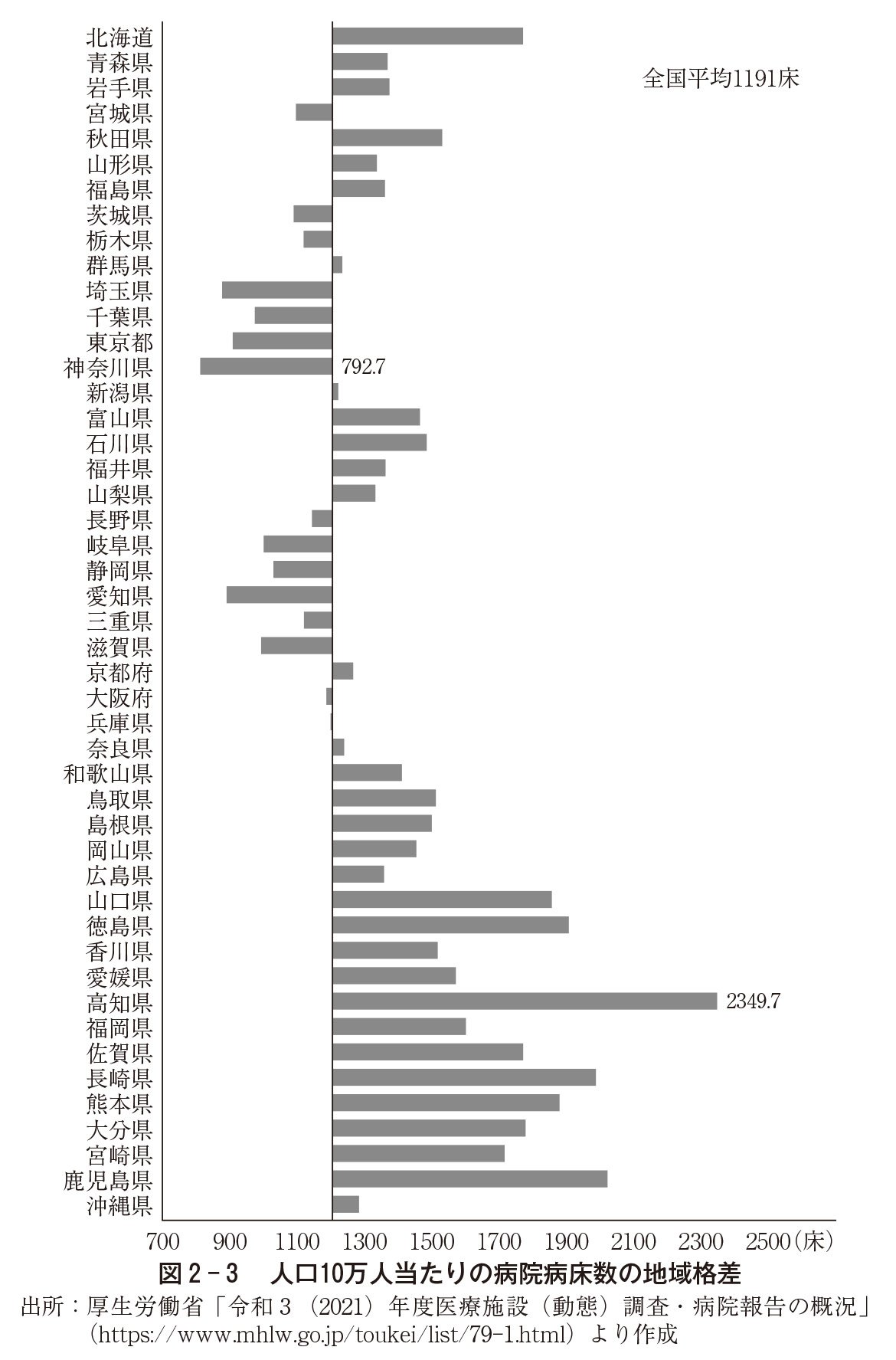

それでは、各都道府県の医療資源として、ここでは人口10万人当たりで見た病床数を図2-3によって確認してみます。

図2-3を見ると、地域の病床数にも大きな地域格差、そして「西高東低」現象が確認できます。全国平均では10万人当たり病床数は1119床となっていますが、最大の高知県では約2349床、最小の神奈川県では約792床と、約3倍もの差があります。このように、住む地域によって整備されている病床数に大きな格差があるのです。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

医療資源は西日本に

偏ってしまう理由とは

次に、10万人当たり病床数が1人当たり医療費とどの程度関係しているのか、関係性の強さを見るために相関係数を確認すると、0.9と非常に高い相関関係を確認できます。つまり、病床数が多い地域では医療費が高くなる強い傾向性を確認できるのです。

病床数などの医療資源が充実した地域では、居住地の近くに病院がある場合が多く、病気になってもすぐに病院にかかることができます。このため、早期発見・早期治療が実現しやすく、重症化を抑え、健康的な生活を送るうえで安心感の強い地域といえます。そしてこのことは、地域住民の健康水準をおおいに改善させるものと予測されます。

ただし、医療資源の充実とその維持にはそれ相応の医療費が必要です。そして、こうした医療資源の充実が地域の健康水準に不可欠であるなら、健康改善には相応の医療費が必要であると考えられます。

医療費の西高東低は、医療資源の西高東低と関係することを説明しました。では、なぜ医療資源は西日本に偏っているのでしょうか?

その答えの1つには、医師を養成する医学部が関わっています。