日本の大学の医学部では、卒業後に医師として出身大学に立地する周辺の地域にて、地域医療に貢献する場合が多い傾向にあります。したがって、医学部の定員数が、その地域の医師数に大きく影響を与えることになるのです。

2025年現在、医学部を設置する大学は、国立が42大学、公立が8大学、私立が31大学となっています。医学部の定員は2008年度以降増加傾向にありますが、2007年まで厳格に制限されてきました。

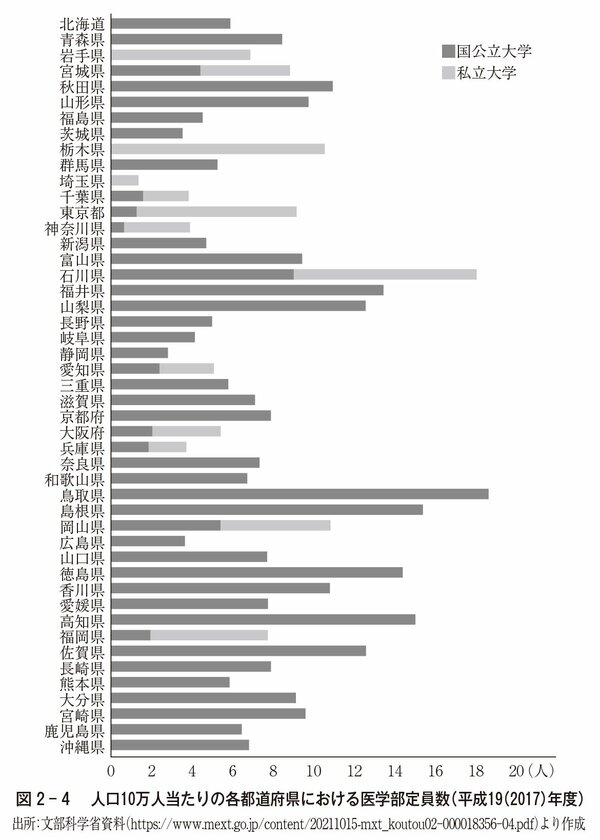

そこで、過去の状況を見るため、2007年度の人口10万人当たり医学部の定員数を確認してみます。図2-3より、西日本では人口の割に医師が多く養成されてきたこと、とくに国公立大学医学部の定員数が西日本で多いことが確認できます。

医師養成の西高東低が

医療資源の西高東低に直結

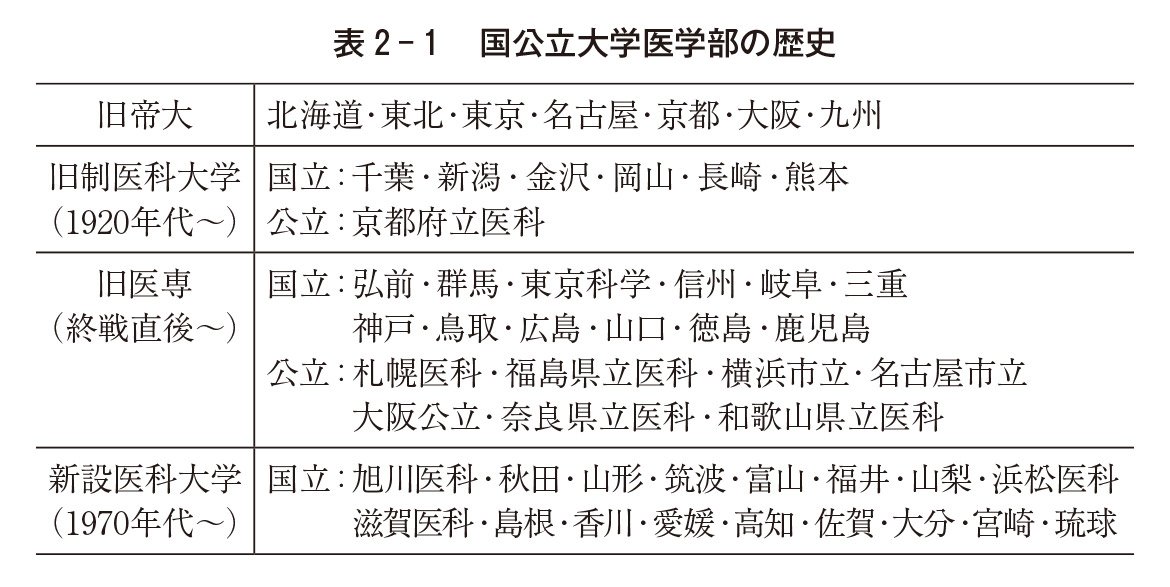

じつは、国立大学医学部の歴史を紐解くと、西日本のほうに多く国立大学医学部が設置されてきました。国立大学医学部の設置の歴史は、表2-1に示されているとおり、旧帝国大学に始まり、1920年代に旧制医科大学、終戦直後の1940年代に旧医学専門学校(旧医専)が大学化されました。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

その後、1県1医大構想のもと、1970年代に医学部のない都道府県に新設医科大学として医学部が設置されました。

この表2-1を用いて、新設医科大学ができるまで医学部のなかった都道府県を確認してみると、北海道から滋賀県までの東日本で17県、京都以西の西日本では11県となっています。また、図2-4をよく見るとわかりますが、現在に至るまで岩手県、栃木県、埼玉県には、国公立大学の医学部は存在していません。このように、データから見ても、医師養成の西高東低が医療資源の西高東低に大きく結びついていることがわかります。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

『知っておきたい医療リテラシー 日本の医療の効率と公平を問う』(林 行成、日本評論社)

『知っておきたい医療リテラシー 日本の医療の効率と公平を問う』(林 行成、日本評論社)