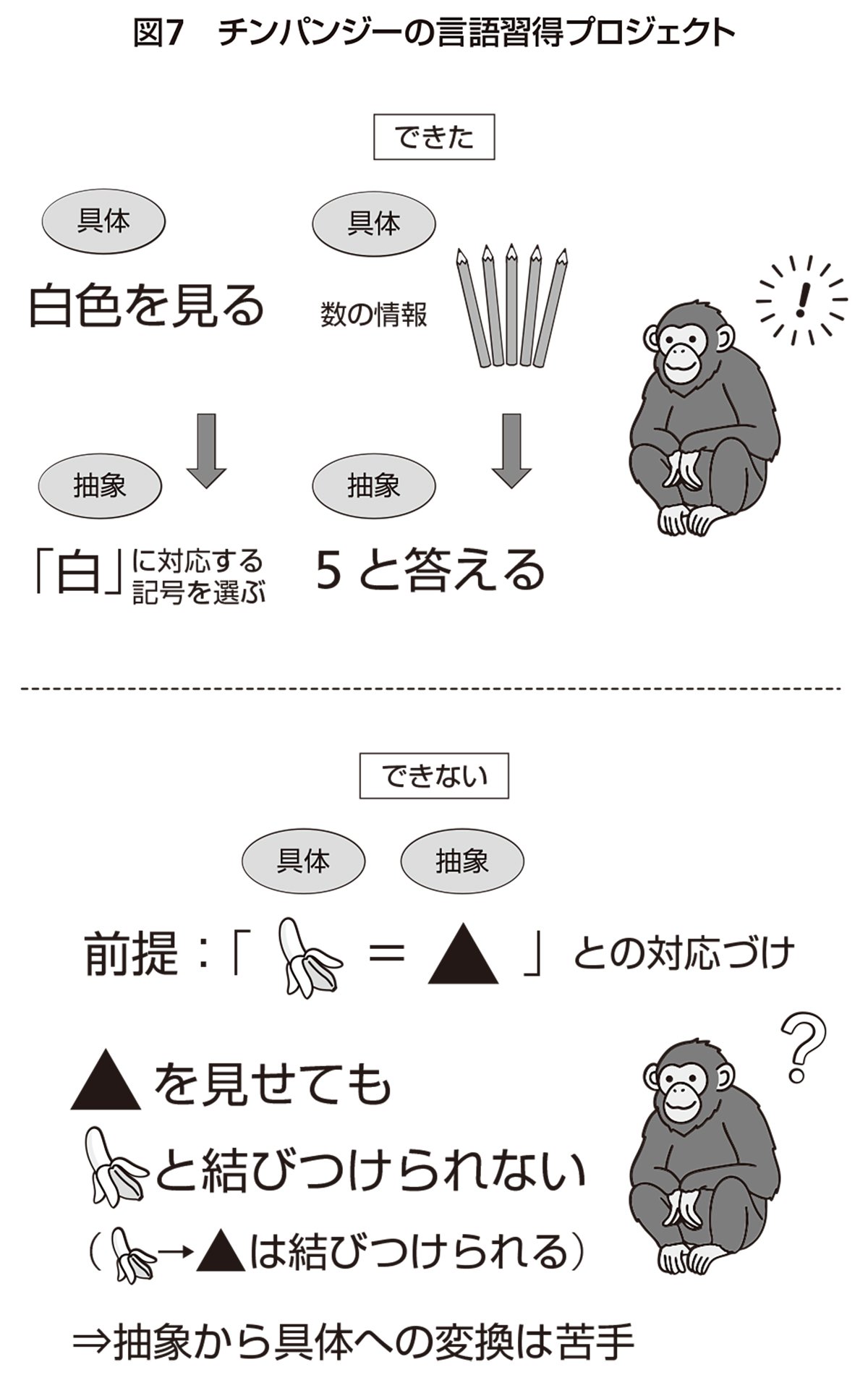

たとえば白色を見て「白」に対応する記号を選ぶ、桃色を見て「桃」に対応する記号を選ぶといったことです。また、5本の鉛筆を見て「5」と答えるなど、数に関しても一定の理解を得ました。

しかし、ある「モノ」と「それを示すキー」を学習させたところ、「モノ」を見せられて「キー」を示すことはできたのですが、逆に「キー」を見せられて「モノ」を示すことはできるようになりませんでした。

たとえば「バナナ」を見せたら「バナナを示すキー」を示すけれども、「バナナを示すキー」を見せても「バナナ」を示せない。

具体から抽象への変換よりも、抽象から具体への変換の方が想像力という高度な知能を必要とするからでしょう。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

群れで行動する動物は

「言語」を持っている

言語能力とは実像と記号、具体と抽象を行き来しながら他者とコミュニケーションを取る能力です。抽象(記号)から具体(実像)へ、具体(実像)から抽象(記号)へという双方向の変換ができなくてはいけない。

このうち一方向だけでは言語とは呼べないので、アイちゃんはかなりのことを学んだけれども、結局、言語習得と言えるレベルには達しなかったということです。

遺伝子的には人間に限りなく近くても、訓練によって知能や知性の差を埋めることはできませんでした。

といっても、動物がいっさいの言語機能を備えていないわけではないでしょう。

たとえば群れに外敵が近づいてきたときに、鳴き声で警告音を発する、よく通る咆哮で遠くにいる仲間に合図を送る、あるいは身体的表現をもって威嚇したり、仲間意識など親愛を示したりする。