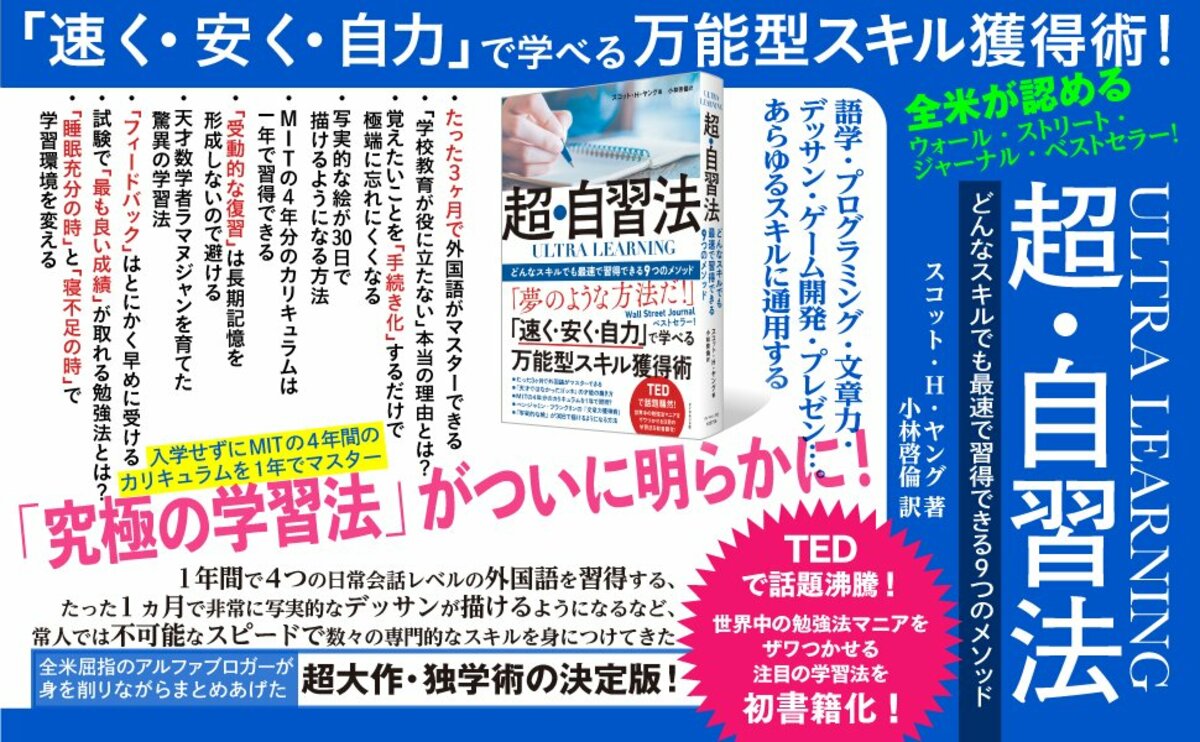

AIや副業ブームの影響で「学び直し」する人が急増している。だが、いざ勉強しようとしても、ついスマホを触ったり掃除を始めたり……。やる気が出ないまま一日が終わってしまう。そんな“先延ばし癖”を根本から断ち切るヒントをくれるのが、『ULTRALEARNING 超・自習法』だ。心理学と脳科学の視点から、集中を妨げる正体と「5分で始める」実践法を明かしている。本連載では、ウォール・ストリート・ジャーナル・ベストセラーにもなった本書の「学習メソッド」を紹介していく。(構成:ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「先延ばし」は怠けではなく「脳の防御反応」

著者のスコット・H・ヤングは、集中の第一の壁を「先延ばし」にあると指摘する。

彼は、MITチャレンジ(著者による入学しないまま、MIT4年分のカリキュラムを1年でマスターするプロジェクト)や本書の執筆ですら、しばしば先延ばしに苦しんだと正直に語っている。

なぜ、先延ばしをしてしまうのか? 単純な答えは、何か別のことをしたいという欲求があるか、その活動をすること自体への嫌悪感があるか、あるいはその両方があるためだ。(『ULTRALEARNING 超・自習法』より)

つまり、「やる気が出ない」は意志の弱さではなく、脳の防御反応だ。嫌なことを避けたいという感情が、自動的に行動を止めてしまう。

“先延ばし”は怠けではなく「不快感からの逃避」である。

「自分が先延ばししている」と気づくことが第一歩

著者は、先延ばしを克服する最初のステップとして、「自分が今、先延ばししている」と意識化することをすすめる。

多くの人はそれを「休憩中」や「気分転換」と誤魔化すが、実際には“逃避”である。

先延ばしを克服するための第一歩は、先延ばしをしているのを認識することである。(『ULTRALEARNING 超・自習法』より)

著者は、先延ばしを感じた瞬間に「自分はいま、やるべきことを避けている」「他の何かをしたいと考えている」と意識的に観察するよう勧めている。

この“気づき”こそが、行動を再開させるスイッチなのだ。

「5分だけやる」で脳をだます

次に著者が提案するのが、“松葉杖(メンタル補助具)”を持つこと。

最も基本的な補助具が「5分ルール」である。

「5分でいいからこの作業をやろう、そうしたら止めて他のことをしていいから」と自分に言い聞かせるだけで、作業を始められることがよくある。(『ULTRALEARNING 超・自習法』より)

人間の脳は「始めるまでが一番つらい」。しかし、一度動き始めると、報酬系が刺激され、やる気が後から湧いてくる。

著者はこれを利用し、まず“5分だけやる”ことで心理的ハードルを下げるよう提案する。

多くの場合、5分経っても人は作業をやめない。むしろ「もう少し続けよう」と自然に集中状態に入っていく。

「ポモドーロ」と「5分ルール」の使い分け

プロジェクトが進むと、「5分だけ」では短すぎて集中を妨げることもある。そのときは、より構造化された「ポモドーロ・テクニック」(25分集中+5分休憩)に移行する。

その場合は、もう少し難しい方法、たとえば「ポモドーロ・テクニック」を試してみよう。これは25分間集中して、その後に5分間の休憩を取るというものだ。(『ULTRALEARNING 超・自習法』より)

このように、著者は「心理的な補助具」を段階的に使い分けることをすすめる。最初は5分でもいい。行動を始めることが目的であり、完璧な集中はあとからついてくる。

集中は訓練で伸ばせるスキル

やがて先延ばしが減ってきたら、学習時間をあらかじめカレンダーに組み込む「スケジュール型」に切り替える。これは高度な集中法だが、守れなくなったら5分ルールに戻せばいい。

著者は、数学者メアリー・サマヴィルを例に挙げている。彼女は“空いた時間に即座に集中できる力”を持っていたが、それも習慣の積み重ねで得られたものだと語る。

集中力のステージが下がってしまったとしても、恥じる必要はない。自分の性格や、気を散らす傾向をコントロールすることはできないが、練習すればその影響を軽減することができる。(『ULTRALEARNING 超・自習法』より)

集中力は才能ではなく訓練によって鍛えられるスキルだ。

「やる気を待つ」のではなく、「5分だけやる」。それが先延ばしを断ち切る最初の一歩である。