写真はイメージです Photo:SOPA Images/gettyimages

写真はイメージです Photo:SOPA Images/gettyimages

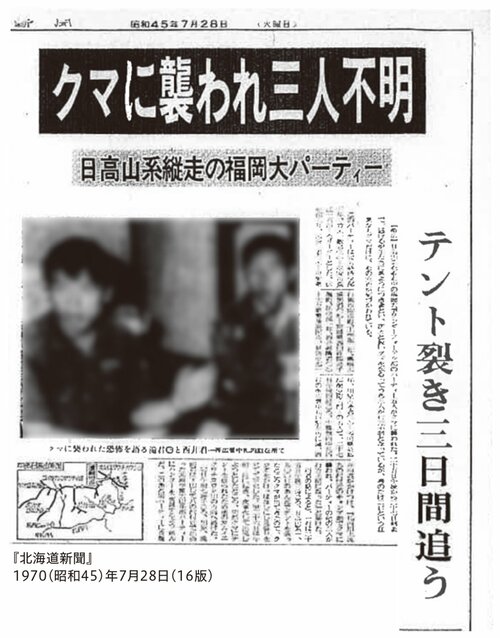

登山中の熊害事件として有名な、福岡大学ワンダーフォーゲル部ヒグマ事件。1970年に起きたこの事件では、北海道の日高山脈で登山をしていた学生たちが巨大ヒグマに3日で6度も襲撃され、3人が命を落とした。なぜこんな惨劇が起きてしまったのか。事件の全容を解説する。※本稿は、『日本クマ事件簿』(三才ブックス)の一部を抜粋・編集したものです。

日本最高峰の山で起きた

凄惨な事件の予兆

日高山脈の最南端である襟裳岬から、道央と道東の境界となる狩勝峠まで約150kmにわたり、標高1500mを超える山が悠々と連なる「日高山脈」。「北海道の背骨」ともいわれるこの大山脈に、事件の舞台となったカムイエクウチカウシ山、通称「カムエク」はある。

カムエクは山脈の主稜線上ほぼ中央に鎮座し、そのピラミッド型の山容から、最高峰である標高2052mの幌尻岳を凌ぎ、「日高の盟主」とも呼ばれる日高山脈第二の高峰だ。標高は1979m、整備された登山道はなく難所も多いことから、アイヌの言葉で「クマの転げ落ちる山」を意味するその名の通り、山頂までの道のりはとても険しい。

1970(昭和45)年7月14日、福岡大学ワンダーフォーゲル同好会の5人のパーティーは、夏季合宿として日高山脈を縦走するべく、北端の芽室岳(清水町)登山口から入山した。13日をかけて、山脈中部に位置するペテガリ岳を目指す計画だった。

入山後は芽室岳を経てルベシベ山、ピパイロ岳、戸蔦別岳と主脈を南下。23日午前10時30分頃、戸蔦別岳と幌尻岳を結ぶ尾根下に広がる七ツ沼カールに到着した一行は、当初の計画から大幅に遅れていることから、残りの日数と食料を鑑みて、今季合宿は途中のカムイエクウチカウシ山で打ち切ることを決めた。

その後、幌尻岳に登頂し、新冠川を経て25日にはエサオマントッタベツ岳と春別岳の山頂を踏んだ。さらに南下し、九ノ沢カールにテントを張ったのは、同日午後3時20分頃だった。

この約1時間後に、クマによる一度目の襲撃が起こる。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示