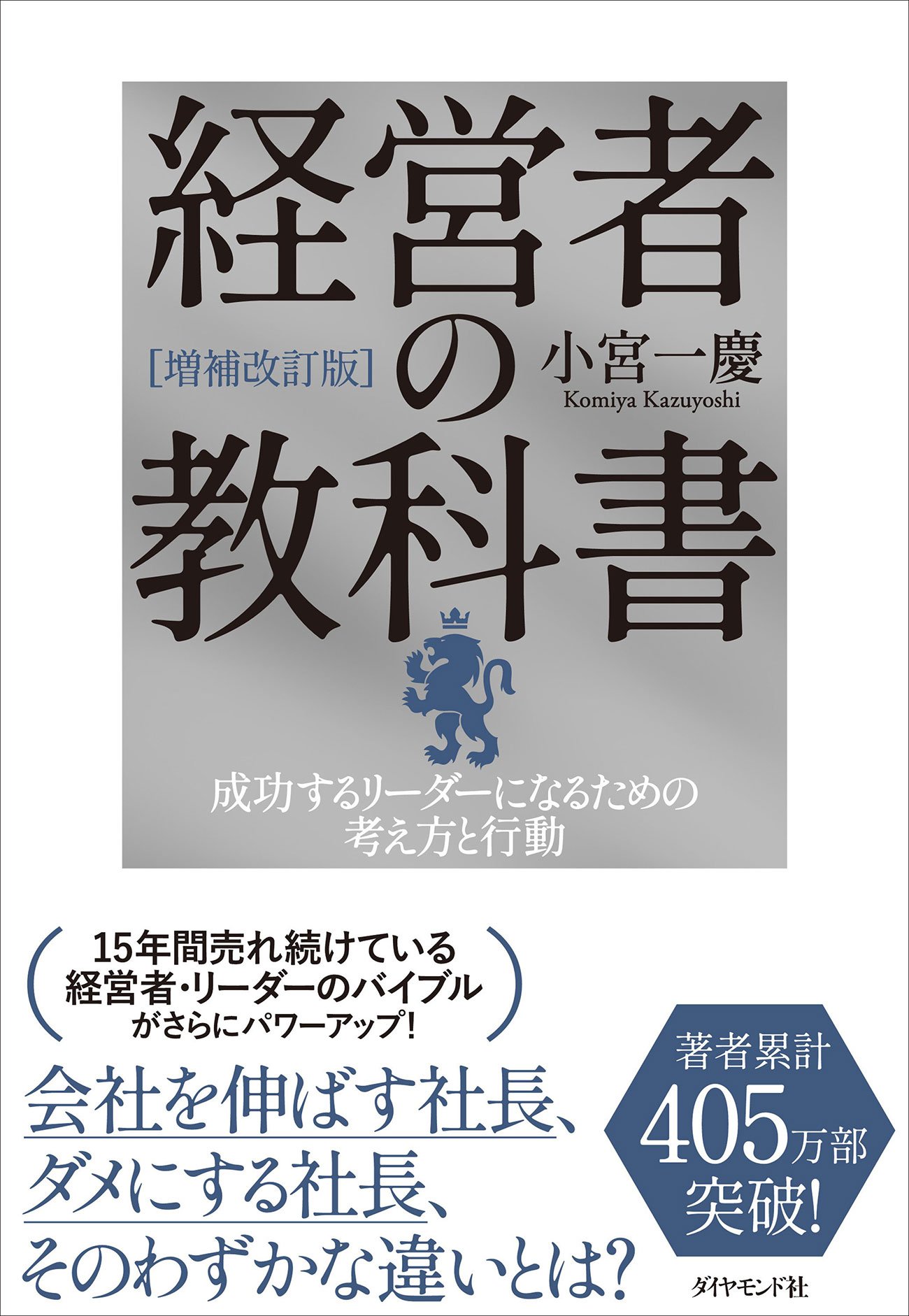

会社を伸ばす社長、ダメにする社長、そのわずかな違いとは何か? 中小企業の経営者から厚い信頼を集める人気コンサルタント小宮一慶氏の最新刊『[増補改訂版]経営書の教科書』(ダイヤモンド社)は、その30年の経験から「成功する経営者・リーダーになるための考え方と行動」についてまとめた経営論の集大成となる本です。本連載では同書から抜粋して、経営者としての実力を高めるための「正しい努力」や「正しい信念」とは何かについて、お伝えしていきます。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

従業員には、どれくらいの給与を支払うべき?

今回は、従業員と経営者自身の給与について、少しお話ししておきます。

以前の連載で「経営者は良い会社を作ってたくさん給与を取ればいい」ということを述べました。

では、給与はどれくらい取ればいいのでしょうか?

この話を聞いたら、「よし、たくさん取るぞ」と思う人も少なくないでしょうが、いくつかの前提があるのです。

まず、コンサルタントの一倉定先生は「従業員に、同じ地域で同じような仕事をしている人と比べて1割高い給与を払うべき」とおっしゃっています。

給与が少ないと、子供さんを行きたい学校に行かせられない、旅行にも行けないなどとなり、それでは、どうしても仕事や会社にプライドを持てません。

しかし、逆に、生き方や人生の正しい考え方の勉強を十分にしていない人たちに多くの給与を与えると、遊んでしまったり、仕事をないがしろにして、結局人生を有意義に送れないことになってしまいます。

だから、「1割多く」というのが妥当だと私も思います。

さらには、私は一代で東証プライム上場会社を作ったある経営者から次のように言われたことがあります。

「小宮さん、会社というのはどれだけ多くの人を雇っているかも大事だが、1000万円以上の年収を取っている人が何人いるかも大切だ」と。

経営者だけが高い給与を取っている会社もありますが、長く勤めてくれている従業員、とくに、自分の人生を賭けて働いてきてくれた幹部たちには報いなければなりません。そういう人たちに、どれだけ報いるかが経営者のプライドでもあるわけです。

中小企業の経営者の給与は、

銀行の支店長クラスを目安に

さらには、適正な利益も出さなければなりません。そうしなければ会社は強くなりませんし、税金も支払えません(私は、高収益企業の定義として、「付加価値〔売上高から外部購入費を引いたもの〕の2割の営業利益を出す」と説明しています)。

従業員に給与を十分支払い、十分な利益を出す前提で、経営者は残りをすべてもらえばいいのです。

実際にもらわなくとも、オーナー経営者は、儲かった利益はすべて純資産の「利益剰余金」に入るわけですから、残りのすべてをもらっているのと同じです。

そういうと、中小企業経営者の適正な給与が分からないかもしれませんね。

私は銀行の支店長くらいの年収を、目安にすればいいとアドバイスしています。メガバンクなら1500万円から2500万円程度でしょう。地方銀行ならもう少し少ない水準です。

もちろん、これは、ここで説明した、「従業員さんには同じ地域で同様の仕事をしている人よりも1割高い給与」「長年働いてくれる幹部には1000万円以上」「適正な利益が出ていること」が条件です。

そうでなければ、自身の給与を抑えるしかありません。

逆に、これらの条件がすべてクリアされているのなら、バランスの問題さえなければ、経営者は何千万円取っても、場合によっては億円単位で取っても問題はないでしょう。

高収益になるくらいの

良い仕事をしなければならない

中小企業、そして一部の大企業もそうですが、それほど給与が高くない会社も少なくありません。

しかし、「良い仕事」を徹底し、お客さま第一を追求し続ければ、高収益企業を作れます。

逆に言えば、高収益になるくらいの良い仕事をしなければならないのです。

そして、経営者を含めた働く人に多く還元するのです。

私は、中小企業を含めて待遇の良い会社をいくつも知っています。やはり、それらは、「良い仕事」を通じて「お客さま第一」を徹底しているのです。

(本稿は『[増補改訂版]経営者の教科書 成功するリーダーになるための考え方と行動』の一部を抜粋・編集したものです)

株式会社小宮コンサルタンツ代表取締役会長CEO

10数社の非常勤取締役や監査役、顧問も務める。

1957年大阪府堺市生まれ。京都大学法学部を卒業し、東京銀行(現三菱UFJ銀行)に入行。在職中の84年から2年間、米ダートマス大学タック経営大学院に留学し、MBA取得。帰国後、同行で経営戦略情報システムやM&Aに携わったのち、91年、岡本アソシエイツ取締役に転じ、国際コンサルティングにあたる。その間の93年初夏には、カンボジアPKOに国際選挙監視員として参加。

94年5月からは日本福祉サービス(現セントケア・ホールディング)企画部長として在宅介護の問題に取り組む。96年に小宮コンサルタンツを設立し、現在に至る。2014年より、名古屋大学客員教授。

著書に『社長の教科書』『経営者の教科書』『社長の成功習慣』(以上、ダイヤモンド社)、『どんな時代もサバイバルする会社の「社長力」養成講座』『ビジネスマンのための「数字力」養成講座』『ビジネスマンのための「読書力」養成講座』(以上、ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『「1秒!」で財務諸表を読む方法』『図解キャッシュフロー経営』(以上、東洋経済新報社)、『図解「ROEって何?」という人のための経営指標の教科書』『図解「PERって何?」という人のための投資指標の教科書』(以上、PHP研究所)等がある。著書は160冊以上。累計発行部数約405万部。