――なぜ、この権力者をいさめることができないのか。

かつては読売本社でも、渡邉の意向に従わない部門があった。読売論説委員だった前澤猛によると、それは論説委員会だったという。

前澤は本田の2つ年上の元社会部員で、社会部の司法担当主任の後、論説委員や新聞監査委員会幹事を務めた。私もこの大先輩に話を聞いたことがあるが、背筋の伸びた知的な硬骨漢である。

渡邉の意向に沿わない者は

論説委員から外されていく

1978年に江川卓投手の獲得をめぐって、新人ドラフト制度の間隙を突いた「空白の一日事件」が起きる。ドラフト会議前日に、巨人が江川とドラフト外入団による電撃的な入団契約を結んだのだ。

前澤の執筆した『表現の自由が呼吸していた時代――1970年代読売新聞の論説』(コスモヒルズ)によると、読売新聞は紙面を挙げて「江川獲得」キャンペーンを展開した。論説委員会もその扱いについて討議する。委員たちはどんな論調の社説を載せるか、と悩んだのだろう。前澤はこう書いている。

〈討議の結果、「スポーツの世界は法律解釈や詭弁にとらわれず、ファンとフェアプレー精神を尊重すべきだ」という委員の多数意見に従い、江川獲得を支持するような社説は載せないことにした。

渡邉氏は、その後、編集局長より論説委員長のポストをねらい、半年後、それが実現する。

そして、江川事件や論説委員人事などで渡邉氏の意向や“社論”に従わなかった論説委員は、その後次々と委員会から外されていく。

論説委員会における渡邉委員長の社論決定プロセスは、それまでの会議重視とは正反対で、まったく独断的だった。渡邉委員長になると、会議の表面的な時間は長くなったが、実質的な討議は薄くなった。論調は“渡邉社論”へと急転回した〉

私のいた子会社の巨人はどうだったか。

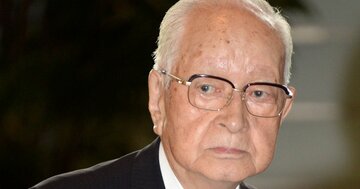

以前はその巨人にも役員の列に、日本テレビ放送網会長の氏家齊一郎や読売新聞グループ本社代表取締役議長の水上健也がおり、グループ本社代表取締役社長の内山斉も元気だった。