力のある監督は球界でいう「全権監督」を目指し、本社トップや球団の編成本部を動かして采配を振るおうとする。

一方で編成権を持つ球団代表には計画的な補強方針があり、育成の事情があるから、監督の耳に痛いことも言わなければならず、真剣であればあるほど摩擦も起きる。先輩も私も喧嘩をしていたわけではないのである。

私も監督のスター性や指揮力を評価し、彼の持つ言葉の力を雑誌や自著で賞賛してきた。その一方、新人ドラフトや補強方針をめぐってぶつかることがあったのも事実だ。

意見の相違や衝突を恐れてはいけない、と私は思う。監督の求めるがままになんでも受け入れれば好かれるだろうが、それでは古い球団に組織改革をもたらすことはできないからだ。

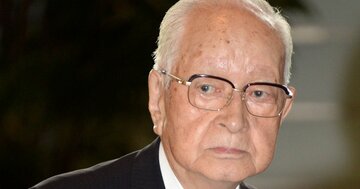

だから、私は補強策やコーチ人事について編成本部で議論を交わした後、オーナー兼社長に相談したうえで、巨人会長の渡邉に了承を求め、「そうか。分かった」という言葉を得ていたのだった。

民主主義を標榜する新聞社が

絶対権力者を擁する矛盾

――いずれにせよ、ここにきてまだ、私の知らないことがたくさんあるのか。

桃井の話を振り返りながら、つくづくとそう考えた。

渡邉の鶴の一声は監督や読売本社を大きく動かしている。そのとき、選手やコーチたちを守る立場にある球団代表の私はどう生きるべきなのだろう。

旧知の弁護士である吉峯啓晴に相談をした。吉峯は1986年にいじめにあって自殺した区立中野富士見中学2年生の、いわゆる「葬式ごっこ訴訟」を手掛け、苦闘の末、控訴審で遺族勝訴に導いている。

その人権派弁護士たちのもとに、遺族を連れ訴訟を持ち込んだのは私だったが、今度は私の相談相手を引き受けてもらったわけだ。

――読売を飛び出すとき、先輩である本田もこんな気持ちだったのだろうか。

新聞社はどこも民主主義を標榜するが、読売は正力松太郎や渡邉という絶対権力者を擁して部数を増やした新聞社である。