紙面の私物化を問題視はしても

行動に移した者はいなかった

正力をめぐって、本田にこんな話がある。昭和30年代当時、読売記者の中で筆名の高かったのは、朝刊コラム「編集手帳」を執筆した高木健夫だった。

本田は雲の上の存在であった高木をある日、社会部の溜まり場の焼鳥屋で見かけ、声をかけた。高木は正力とは昵懇の間柄のようだし、社を代表する大記者は正力物をどう受け止めているのか、胸の内を聞いてみたかったのだという。

「正力コーナーが私たち社会部の悩みの種になっています。これを解決するにはどうしたらいいでしょうか。ご意見をぜひおうかがいしたいと思いまして――」

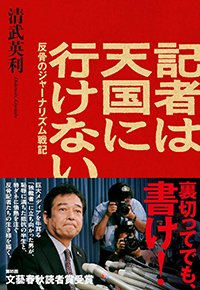

『記者は天国に行けない 反骨のジャーナリズム戦記』(清武英利、文藝春秋)

『記者は天国に行けない 反骨のジャーナリズム戦記』(清武英利、文藝春秋)

正力物や正力コーナーは、正力の動静やニュースを連日のように紙面を使って報じる欄のことで、社主の紙面私物化を象徴する言葉でもあった。

すると、高木はぶっきら棒に、「社会部長が続けて3人も辞めればいいんだよ」と言い残して去っていったという。

お前たちにそんな覚悟があるか、と問うたのだろうか。できるわけもないだろう、と吐き捨てた言葉なのか、高木の真意はつかめなかった。

以上は、本田の『我、拗ね者として生涯を閉ず』(講談社文庫)から引いたが、その話は、記者の世界の空気を吸った私の心を強く打った。

――メディアの絶対権力者の前では、自分が身を投げ出すぐらいでなければ、何も変わりはしないということだな。