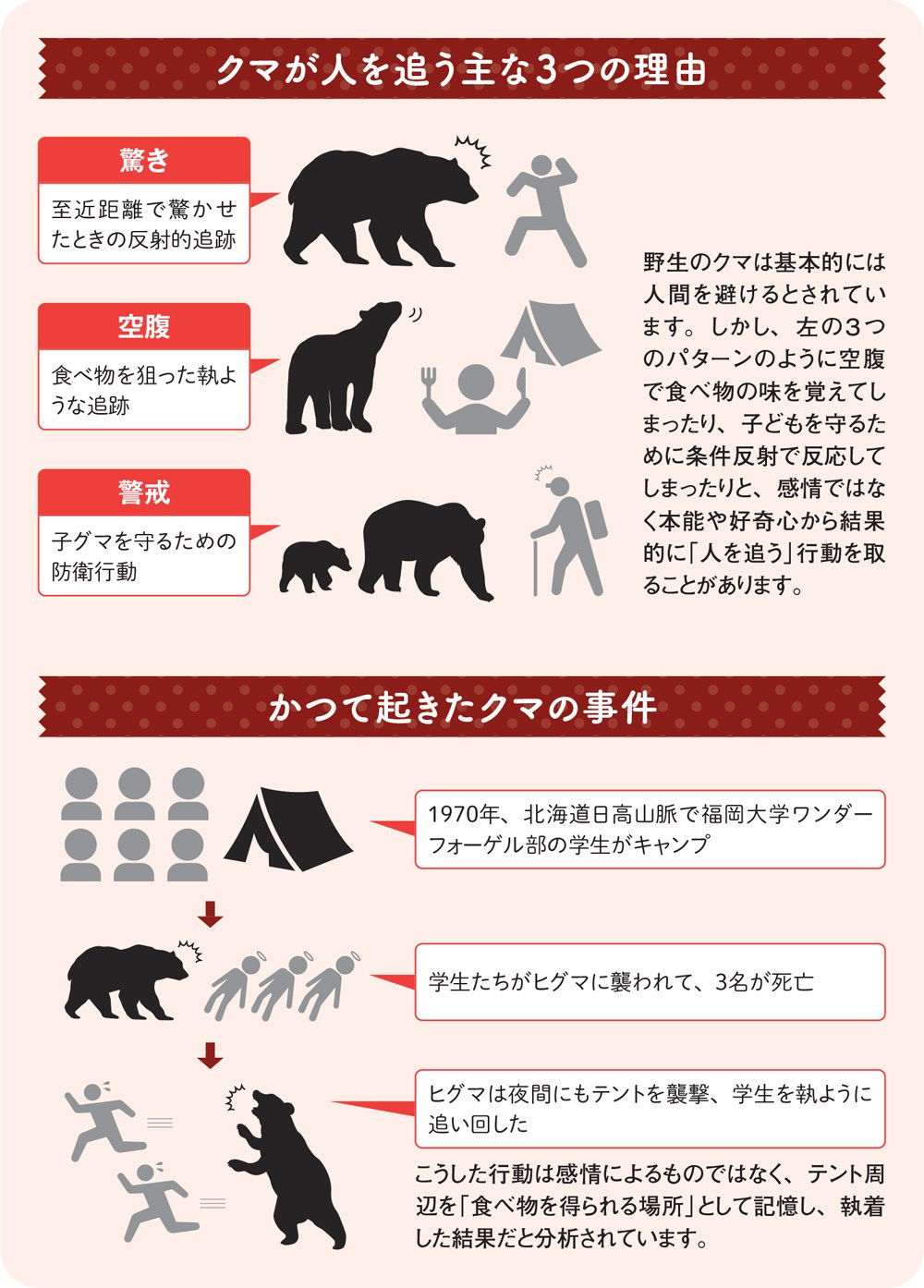

しかし、専門家の間では、この行動は“復讐”や“怒り”といった感情によるものではなく、「食べ物を得られる場所」として記憶し、執着した結果だと分析されています。人間の食料やにおいが残っていたこと、またヒグマが人間に対して恐怖心を抱かない状況にあったことが、要因と考えられているのです。

一般的な野生のクマは、人間を避けて生活し、わざわざ追いかけるような行動を取ることはめったにありません。ただし、空腹であったり、人間の食べ物の味を覚えてしまった個体は、その限りではないでしょう。

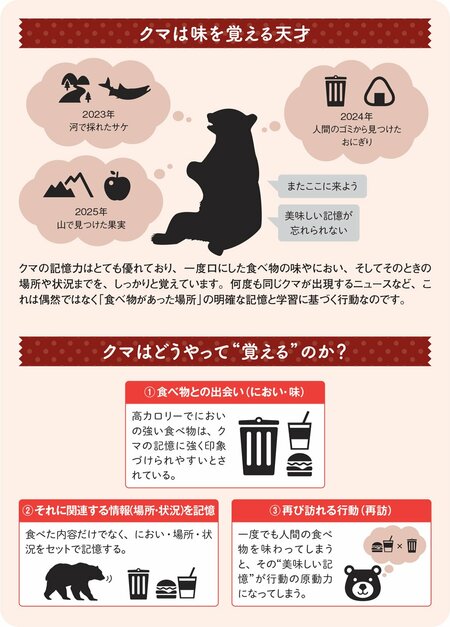

クマは一度覚えた味を忘れない?

食に関するバツグンの記憶力

クマは一度口にした食べ物の味やにおい、そしてそのときの場所や状況までを、しっかりと覚えているといわれています。たとえば、人里で拾い食いをした経験があるクマが、翌年も同じ場所に現れたり、キャンプ場やゴミ置き場に繰り返し出没するようになったり――そんな行動が実際に各地で報告されています。これは偶然ではなく、「この場所=食べ物があった」という明確な記憶と学習に基づく行動です。

特に、高カロリーでにおいの強い食べ物は、クマの記憶に強く印象づけられやすいとされており、一度でも人間の食べ物を味わってしまうと、その“美味しい記憶”が行動の原動力になってしまうのです。

長野県のNPO法人「信州ツキノワグマ研究会」によると、餌づいたクマは特定のゴミ捨て場や農作物のある場所に繰り返し出没する傾向があると報告しています。また、アメリカの野生動物研究でも同様の傾向が確認されており、人間の食べ物を学習したクマが、再び同じエリアに姿を現す例が多数記録されています。

このような学習行動は、野生での生存戦略として非常に合理的ですが、人間の生活圏で発揮されると、「あそこに行けば食べられる」と記憶したクマが戻ってくる原因になり、人との深刻な衝突へとつながってしまうのです。