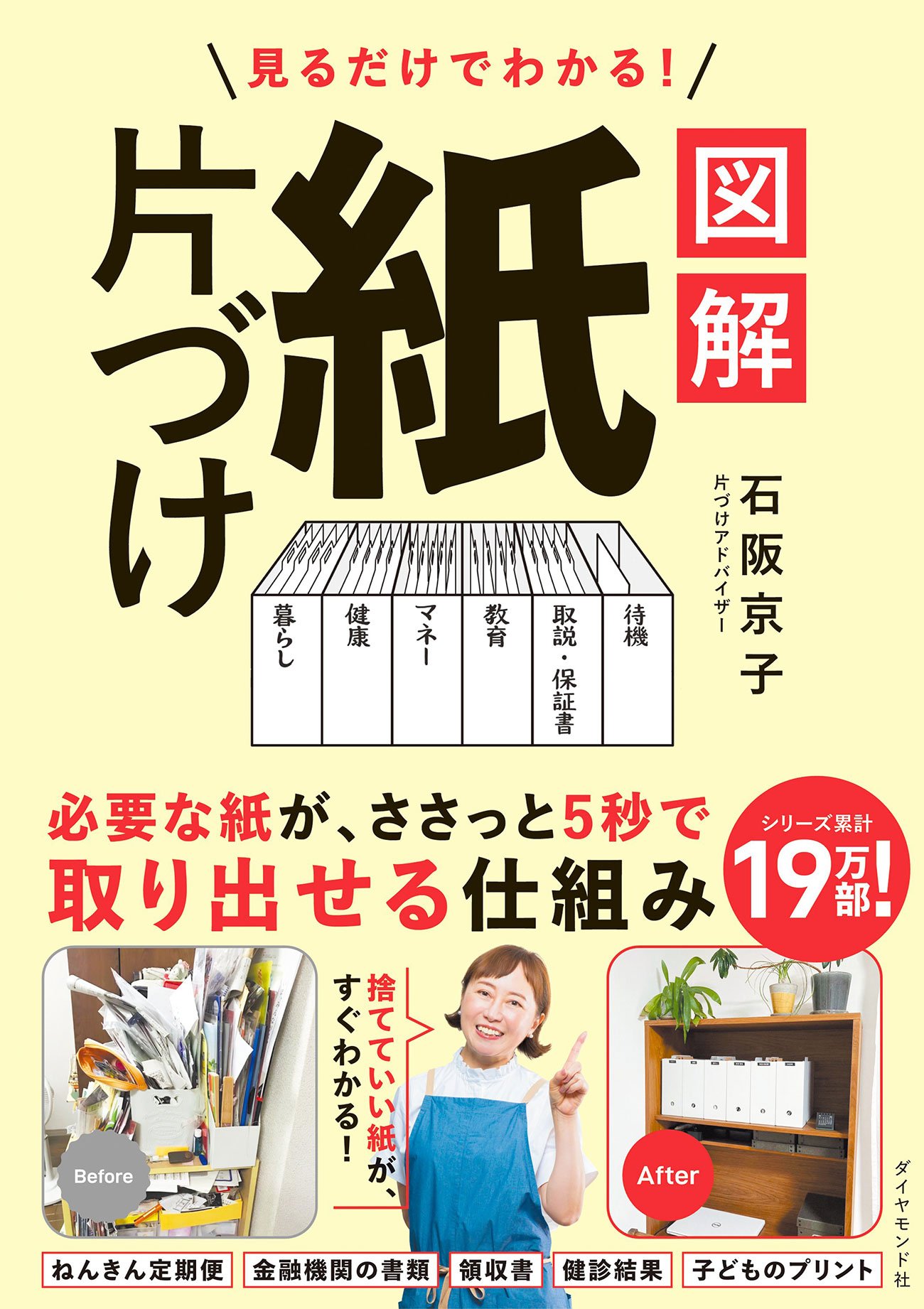

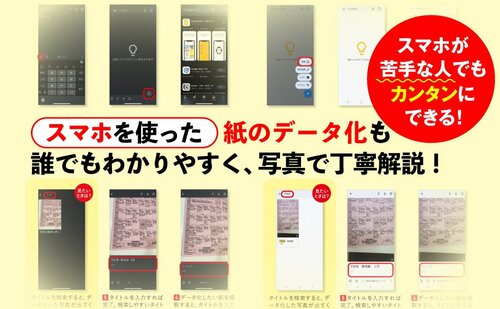

「あの大事な紙、どこいった?」のイライラに終止符をうち、お金、時間、人生をコントロールしよう! 10万人を救った紙片づけメソッドの図解版『見るだけでわかる! 図解 紙片づけ』(石阪京子著)が発売に。「必要な紙が5秒で見つかる」画期的な片づけ術が、図解で直感的に分かり、紙を減らすスマホ活用術も超絶丁寧に解説。本連載では本書から、抜粋・編集してメソッドを紹介していきます。

ためこんだ紙からは、お宝がでてくることが多い! 写真:著者提供

ためこんだ紙からは、お宝がでてくることが多い! 写真:著者提供

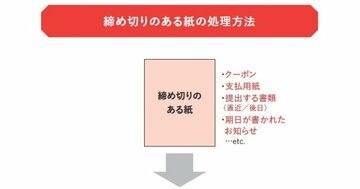

ためこんだ紙には、眠れるお宝が!

ためこんだ紙というのは、押し入れの奥や戸棚などに長く放置されている紙のこと。具体的には、古い雑誌や旅行のガイドブック、資格のテキスト、様々なお知らせの紙、アルバム、子どもの作品などが多いでしょう。

日常生活で、今までなくても困らなかった紙ですから、要・不要だけでいえば、ほとんどはいらない紙ということになります。

ところが、実はためこんだ紙の中に、「金目の紙」がまじっていることがよくあります。

お祝い金が封筒の中から出てきたり、ご本人がすっかり忘れていた古い預金通帳や数千万円の生命保険の証券が出てきたこともありました。

ですから、資産の把握のためには欠かせません。

ためこんだ紙を片づけるのは宝探しのようなもの。大変そうに感じるかもしれませんが、ほとんどの方は午前中×3日間もあれば片づきます。

大量の「ためこんだ紙」は一箇所に集めて

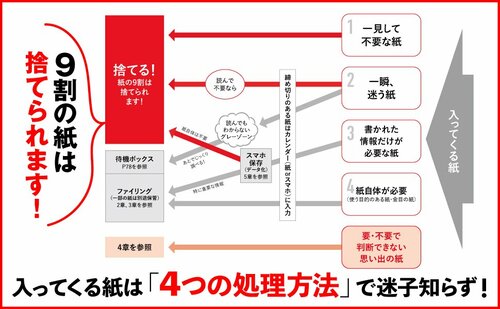

処理の仕方は、基本的には本書の1章で説明した「入ってくる紙」の処理フローと同じです。4つの判断軸にもとづいて、「いる紙」だけを残していきます。

ただし、量が多いので、やり方に少しコツがあります。具体的には、家じゅうのためこんだ紙を、まずはダンボールや紙袋などに入れて一箇所に集めてきます(思い出系は別途分けておく)。

集めながら、一見して不要な紙は捨てていきます。そうすると、集めることになる紙は意外と少ないので、たいして場所はとりません。

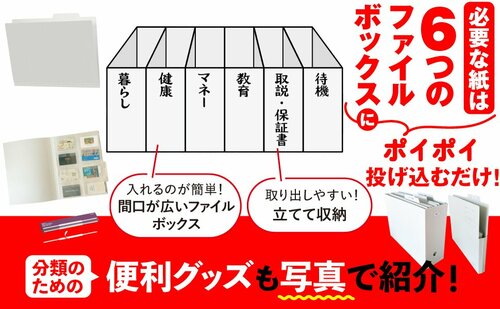

そして、思い出系以外の紙たちを、「マネー」「健康」など本書で紹介している5つのカテゴリー(「待機」はなしでOK)にざっくり分けながら、要・不要を判断していきます。

掛かるタイミングは、午前中がおすすめです。大量の紙と向き合うことになるので、頭がクリアな時間帯に、リラックスして取り組んでください。調べる必要があるものは即ネットで調べたり、それでもわからないものは平日に、電話で問い合わせてみましょう。サクサク進みます。

なお、思い出系はわけておいて、最後に着手します。思い出系の処理の仕方についても本書で紹介しています。

*本記事は、『見るだけでわかる! 図解 紙片づけ』より、抜粋・編集して作成しております。