ただし、自然に死んだり、狩猟が行われたりしているので、現実的には20%もの高い率で増えているわけではありません。それでは、実際の数字はどうなのか?頭数と生息域を分析すると、都道府県によってかなりの格差があることが分かりました。

クマ「頭数」が年間平均

約14.3%も増えている県とは?

まず、北海道のヒグマの個体数推定値について。1991年の全道中央値は5514頭ですが、2023年末の推定中央値は1万1661頭に達しました。約2.1倍の増加です。つまり年間で約2.4%増となります(注1)。

次に、本州のツキノワグマはどうでしょうか。データが継続的に公表されている都府県が限られるので、分かる範囲でまとめました。

岩手県では、16年度の推定個体数が約3400頭(第4次ツキノワグマ保護管理計画の開始時)でしたが、20年度末には推定約3700頭に増えました(大規模ヘア・トラップ調査)。つまり、年間平均で約2.1%の増加があったと推定されます(注2)。

また、宮城県では08年度に633頭だった推定個体数(中央値)が、20年度には3147頭に増加。年間平均約14.3%も増えています(注3)。これには驚いた人も多いのではないでしょうか。

クマ「生息域」が全国で

最も拡大している地域とは?

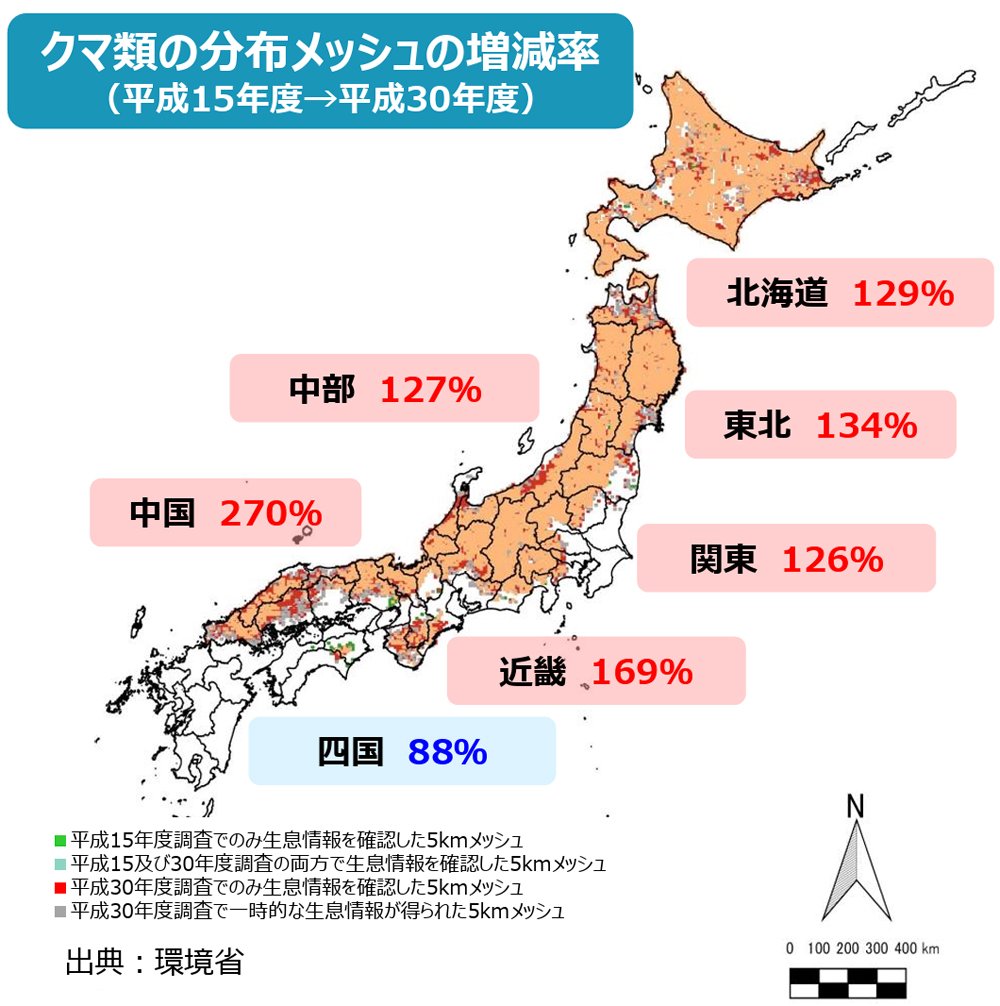

次に、クマがどこに生息しているのかを分析します。環境省の「クマ類の分布メッシュの増減率(03年度→18年度)」から地域別の傾向を見てみましょう。

(注4)参照 拡大画像表示

(注4)参照 拡大画像表示

ヒグマは北海道に広く生息し、15年間で分布域は約1.3倍に拡大しました(なお、推定個体数は30年間で2倍以上に増加)。ツキノワグマは本州と四国の33都府県に生息し、15年間で分布域は約1.4倍に拡大しました。ただし、四国での分布域は縮小し、九州では絶滅しています。