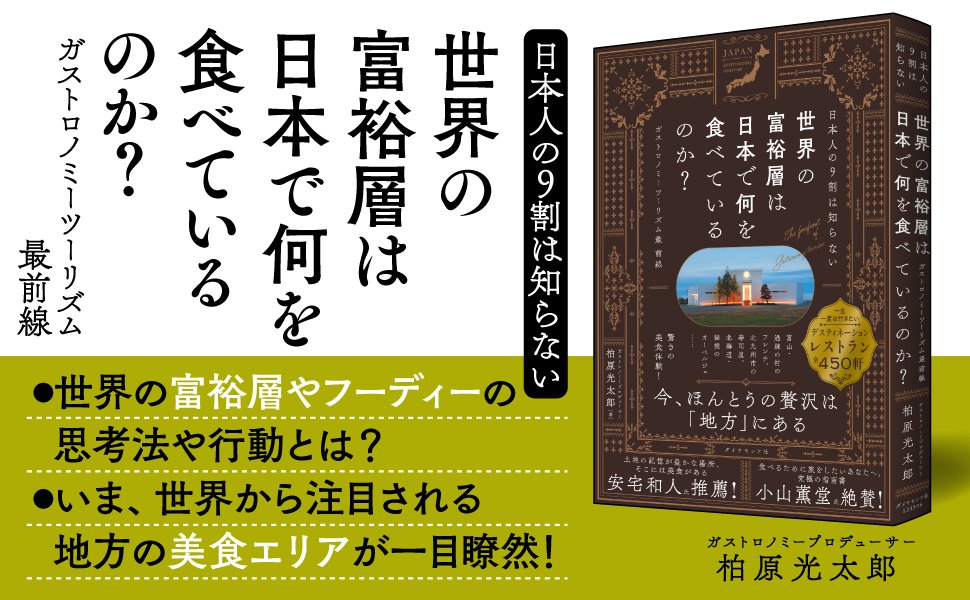

世界の富裕層たちが日本を訪れる最大の目的になっている「美食」。彼らが次に向かうのは、大都市ではなく「地方」だ。いま、土地の文化と食材が融合した“ローカルガストロノミー”が、世界から熱視線を集めている。話題の書『日本人の9割は知らない 世界の富裕層は日本で何を食べているのか? ―ガストロノミーツーリズム最前線』(柏原光太郎著)から、抜粋・再編集し、日本におけるガストロノミーツーリズム最前線を解説。いま注目されているお店やエリアを紹介していきます。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

王道から個性重視への食トレンド

前回、世界の食のトレンドが、王道のフレンチやイタリアンから、北欧料理やペルー料理などへと移ってきているという話をしました。こうした「王道」から「個性重視」の流れをさらに後押ししたのが、「世界のベストレストラン50(The World’s 50Best Restaurants)」とフーディーの登場です。

「世界のベストレストラン50」が登場したのは2002年。世界の食のプロ1000人以上が投票し、ミシュランとは異なる視点でランキングを作成しているのが特徴です。

ミシュランが味を中心に評価しているのに対し、このランキングは、料理に込められた物語、創造性を重視しています。食を通じた驚きやストーリー、社会との接点という、いわゆる「体験」が大きな評価軸となっているのです。

食を求めて世界中を旅するフーディーの登場

これにより、「料理はエンタメでもあり、哲学でもある」という考えが徐々に広まり、単なるグルメとは一線を画す「フーディー」という人々が誕生したのだと私は考えています。

フーディーというのは、ここ数年で広く使われるようになった言葉です。辞書を見ると「食通」「グルメ」と解説されていますが、私の解釈は少し異なります。

食通やグルメは、「料理の味や知識について詳しいこと。またそれを詳しく知っている人」(デジタル大辞泉)とされますが、フーディーはそれに加えて積極的に食べ歩く人を指します。これは家の近所の食べ歩きが趣味ということではなく、食を求めて世界中を旅するという意味です。こんなことができる人たちですから、フーディーの多くは富裕層であり、中にはプライベートジェットで旅してまわる人もいます。

「世界のベストレストラン50」が、年々存在感を増していくにつれ、フーディーたちの動きも活発化していきました。今や、ランキング上位のレストランにいち早く足を運ぶことが、彼らにとって大きな喜びになっているのです。

このような「王道」から「個性重視」という大きな食の流れは、様々な事柄に起因して発生したといえます。そしてこれは、日本国内にも通じる話です。

なんでもそろう東京で作られる料理ではなく、限られた、しかし、その分とんがった食材がある地方で作られる料理が、確実にトレンドになってきています。そうした大きなうねりが、日本のガストロノミーツーリズム旋風を巻き起こしているのです。

本書では、世界の富裕層たちがいかに食に強い興味と関心を抱いているかがわかるエピソードを紹介します。彼らの食への情熱は、驚くべき行動力と知的好奇心に支えられていることが、おわかりいただけると思います。

※本記事は、『日本人の9割は知らない 世界の富裕層は日本で何を食べているのか? ―ガストロノミーツーリズム最前線』(柏原光太郎著・ダイヤモンド社刊)より、抜粋・編集したものです。