『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

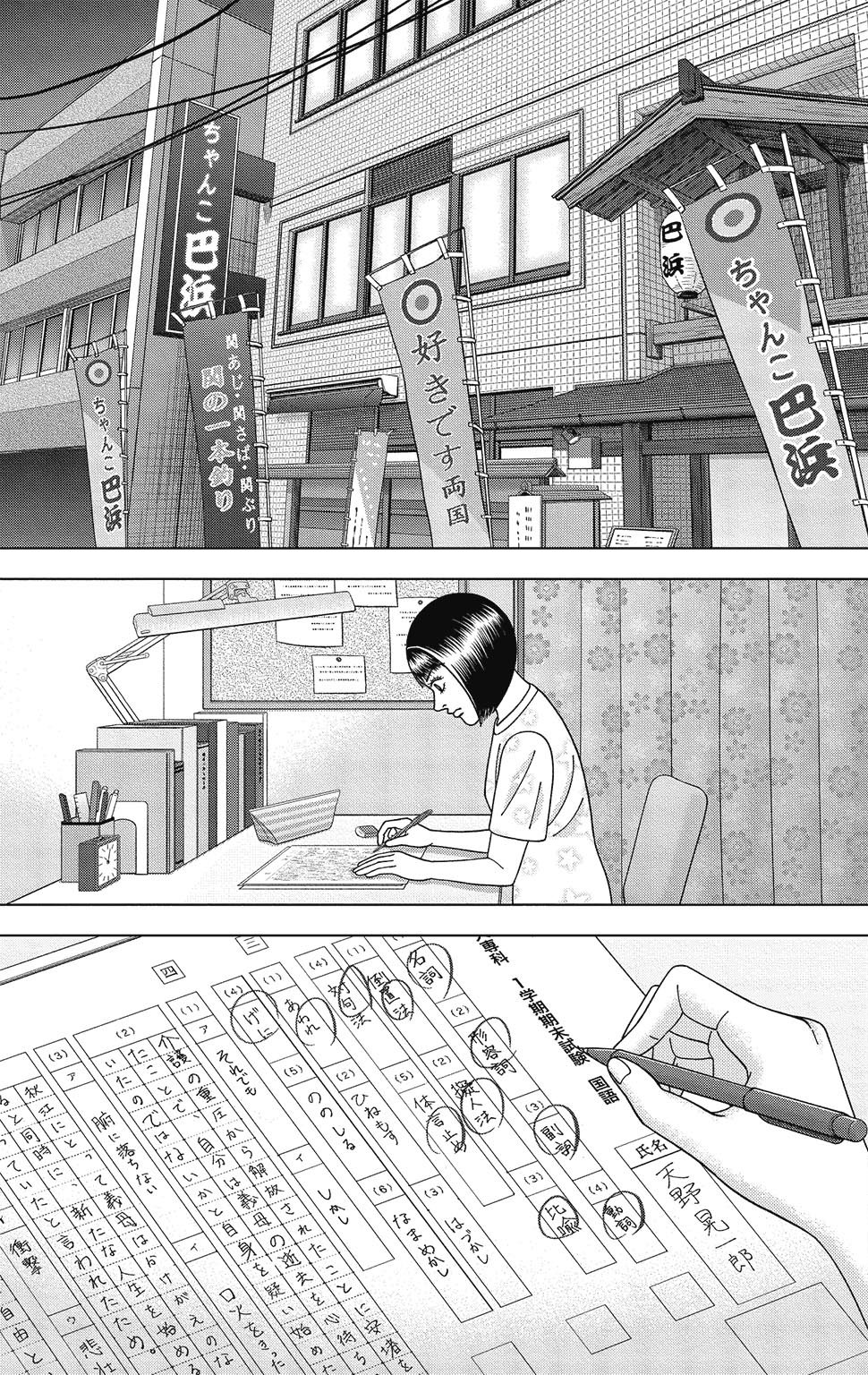

三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第100回は、高得点を取ったときの「保護者の関わり方」について考える。

子どもの「スイッチ」切り替えが重要

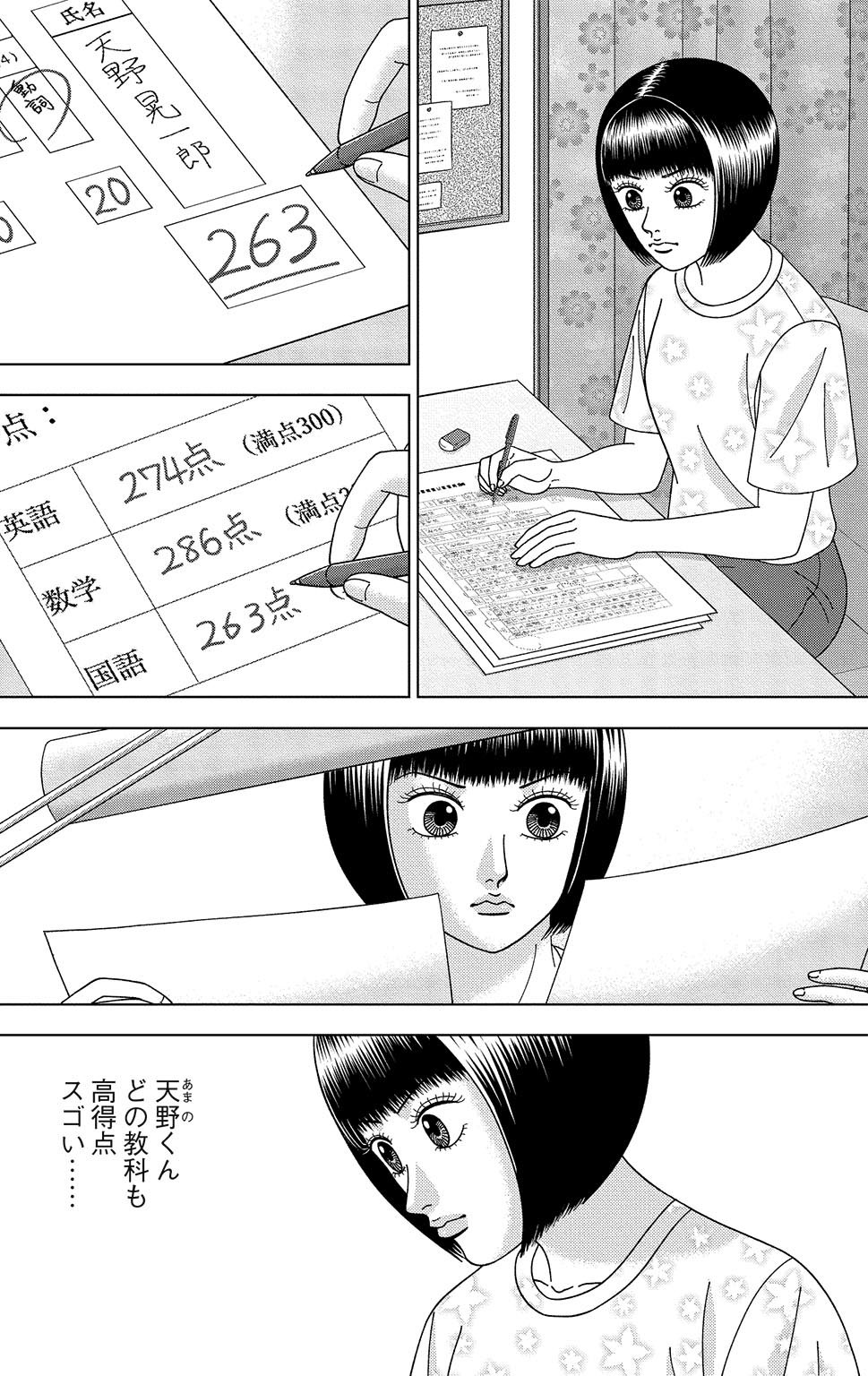

東京大学現役合格を目指す天野晃一郎と早瀬菜緒のもとに、1学期期末テストの結果が返却された。予想以上の高得点に、2人は担任の水野直美とともに大喜びするのだった。

模試やテストで良い成績をとった時、うれしくなるのは当然だ。だが、その「喜び」にこそ、見落としがちな落とし穴が潜んでいる。

テストが返却された時、多くの生徒が真っ先に復習するのは「間違った問題」だ。しかし、良い成績だった時、特に「高すぎる点数」だった時こそ注意が必要だ。なぜなら、その中には「まぐれで正解した問題」が隠れていることもあるからだ。

テストで悪い点をとると、多くの人が「なぜ悪かったのか」を考える。だが、それと同じくらい良い成績の時にこそ「なぜ良かったのか」を冷静に分析することも重要だ。

この分析のきっかけを作る上で、保護者の関わり方が重要になってくる。子どもが良い成績表を持ってきた時、「よかったね!」「すごい!」と感情を共有することはもちろん大切だ。しかし、そこで終わらせてはいけない。

大切なのは、一歩引いて「どうしてこんなに良い点が取れたんだと思う?」と、原因を問いかける声掛けだ。喜びという「感情」で満たされている子どもの思考を、「論理的(原因分析)」なモードへと切り替えるためのスイッチなのだ。

「今回は簡単な問題が多かった」「この前の週末に復習した範囲がそのまま出た」という答えが返ってくるかもしれない。あるいは「計算ミスの見直しを増やした」「国語の文章の本文に印をつけて読むようにした」と具体的な要因が見つかるかもしれない。

どちらにせよ、自分の成功体験を客観視し、言語化するプロセスそのものが、次の学びにつながる。

決して「本当にわかってるの?」「まぐれじゃないの?」と問い詰めるような言い方になってはいけない。あくまで本人が、自分の成功要因を「発見」する手助けをする、という姿勢が肝心だ。

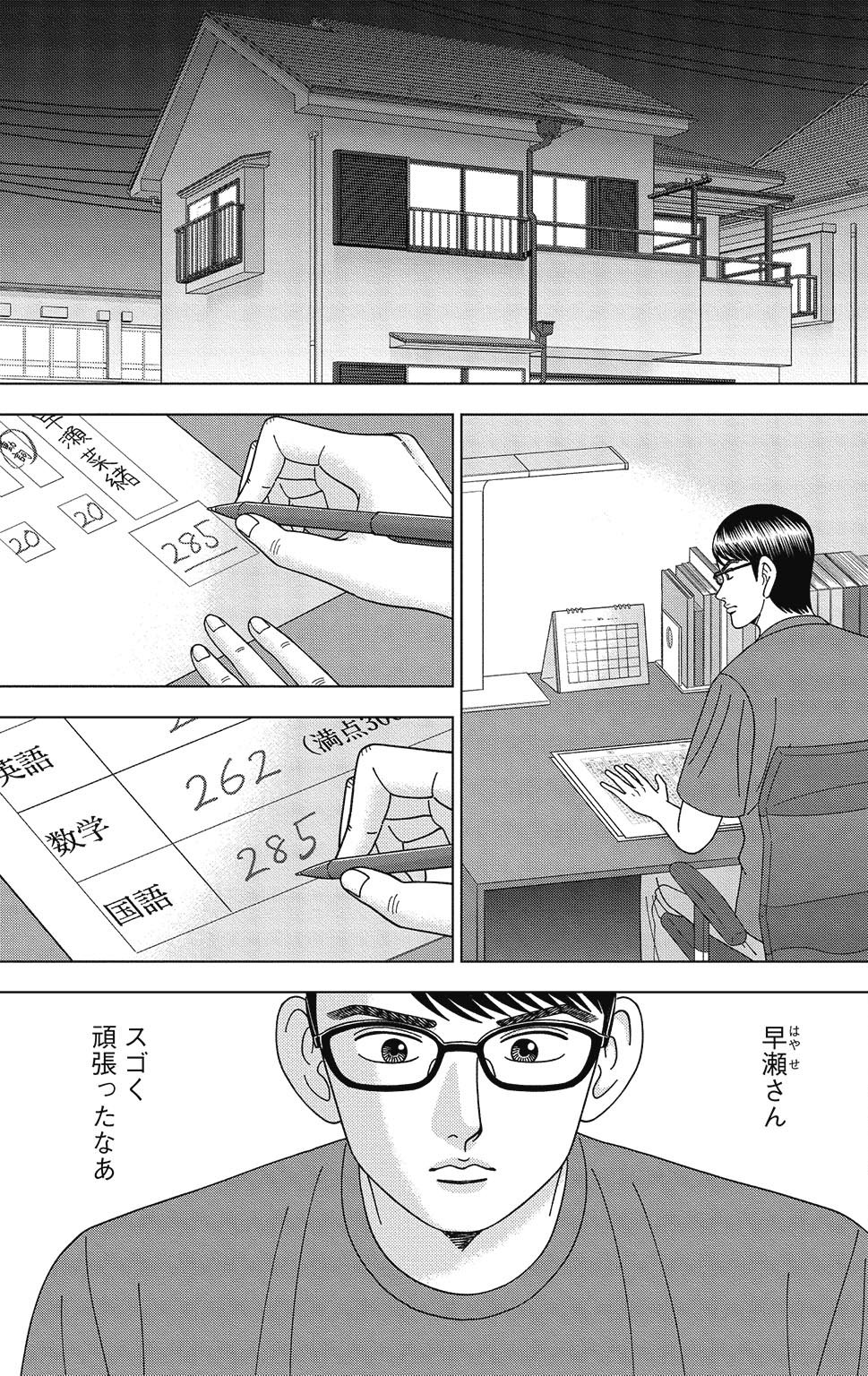

「良い成績だからお小遣い」にはワナがある

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

良かれと思ってやりがちなのが、「良い成績」の報酬化だ。「次のテストで○点以上とったら、お小遣いをあげる」という約束は、果たして有効だろうか。

このやり方の最大の問題点は、子どもの目的意識がすり替わってしまうことだ。「良い成績をとる」という本来の目標が、「お金をもらう」という目先の利益に取って代わられてしまう。そうなると、子どもはお金をもらうために最も効率的な手段を選ぼうとする。

それは必ずしも「実力をつけること」とは限らない。もしかしたら、カンニングやごまかしといった不正な手段に手を染める動機付けにすらなりかねない。

また、目先の点数ばかりに注目してしまうため、「なぜこの点数が取れたのか」という本質的な原因分析がおろそかになりがちだ。

もし、どうしても「報酬」という形で子どもの努力を認めたいのであれば、その報酬は次の「学び」につながるものであるべきだ。例えば、新しい本を買ってあげる、興味のある分野の博物館やイベントに連れて行く、といった形だ。

良い成績はゴールではない。それはあくまで、自分の学習方法が正しかったか、あるいは運が良かっただけなのかを検証するための絶好の「材料」なのだ。その材料をいかに分析し、次の一手につなげるか。喜びを爆発させた後の行動こそが、本当の合格力を左右すると言えるだろう。

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク