「経営学の父」と呼ばれるのは誰か、あなたは即答できますか?

その名は――ピーター・ドラッカー。

彼が残した言葉は、時代を越えて世界中の経営者やビジネスパーソンの指針となっています。なぜ没後20年近く経った今も、ドラッカーは読み継がれ続けるのか。

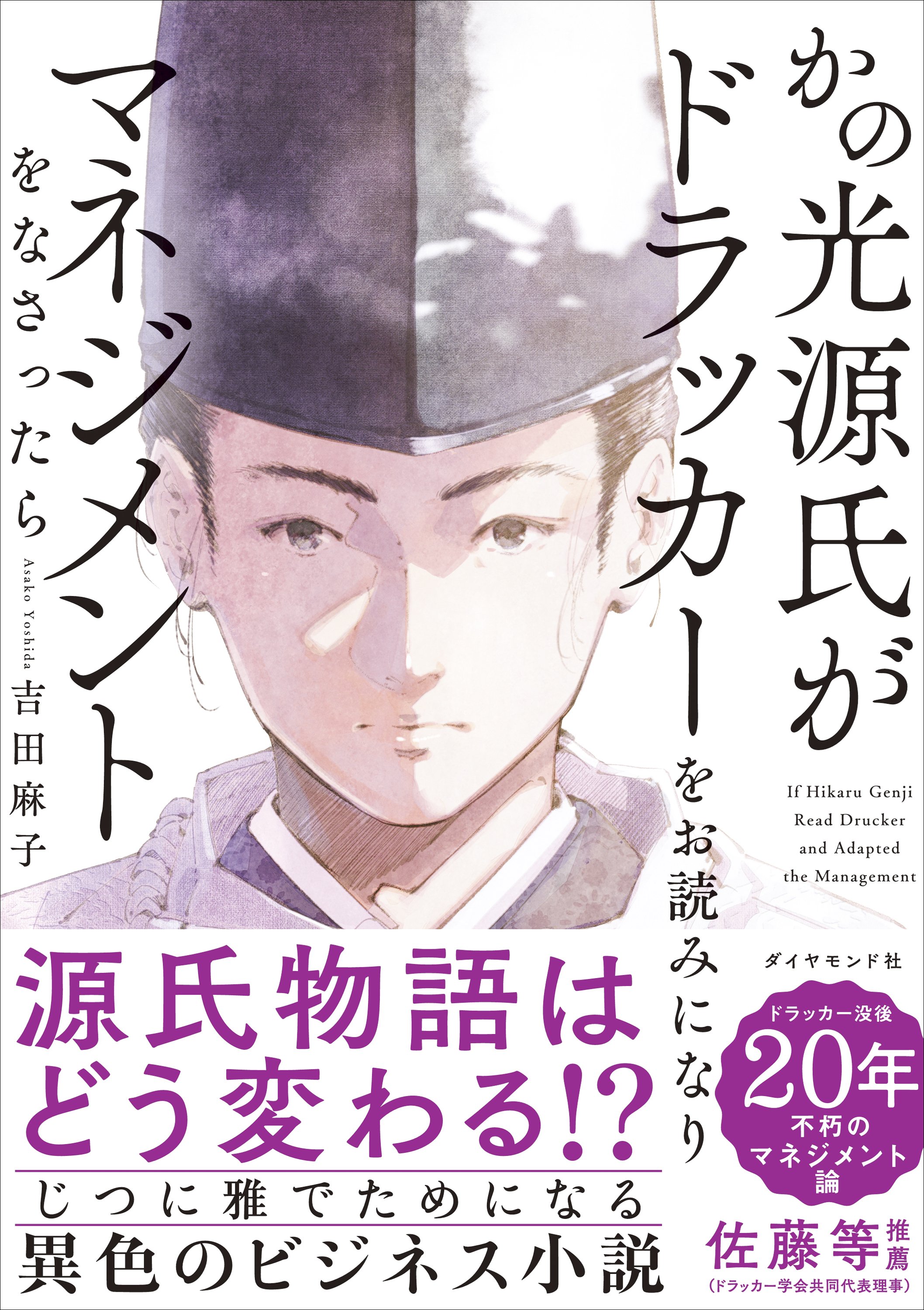

『かの光源氏がドラッカーをお読みになり、マネジメントをなさったら』の著者である吉田麻子氏に、現代にこそ響くドラッカーのメッセージを伺いました。(構成/ダイヤモンド社書籍編集局 吉田瑞希)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

リーダーが「絶対に」やるべきこと

――リーダーになる人が「絶対にやるべきこと」はありますか?

吉田麻子(以下、吉田):ドラッカーは著作『マネジメント』でこういっています。

前回の記事(「人が去っていくリーダー」の特徴・ワースト1)で解説したように、リーダーに必要なのはカリスマ性や煽動ではないのです。

では具体的に、ドラッカーはリーダーシップとはどのような仕事であるとしているのでしょうか。

『マネジメント』ではこう続きます。

成果中心の精神とは

吉田:この文章は『マネジメント』第36章「成果中心の精神」の中でリーダーシップについて書かれている部分からの引用です。

この章でドラッカーは、「成果中心の精神とは、投入した以上のものを生み出すことである。それはエネルギーを創造することである。そのようなことは機械では起こらない。エネルギーは、保存はできても創造はできない。投入した以上のものを得られるのは、精神の世界においてだけである」といっています。

リーダーが日々確認すべき三つの原則

吉田:組織の焦点を成果に合わせ、その成果の基準を高くもち、一人ひとりの強みを引き出し、他の者の助けとする――といった“精神”に基づき、

① 行動と責任についての厳格な原則

② 成果についての高度の基準

③ 個としての人と仕事に対する敬意

この3つを日々のリーダーとしての仕事の中で確認していくことが重要です。

つまり、リーダーがやったほうがよいことは

・ 自分はリーダーとしての行動に責任をもち、一貫性があるか

・ 組織のよりよい成果を求めているか

・ 一人ひとりのメンバーに対する敬意、仕事に対する敬意をもっているか

と自らに日々問うところから始まるのではないでしょうか。

そして何より、リーダー自身がその問いにまっすぐ向き合おうとするとき、変化が生まれはじめるのだと思います。

真摯さとは、声高ではなく、日々の一つひとつの行動に宿る、もっとも静かで揺るがないリーダーシップといえます。