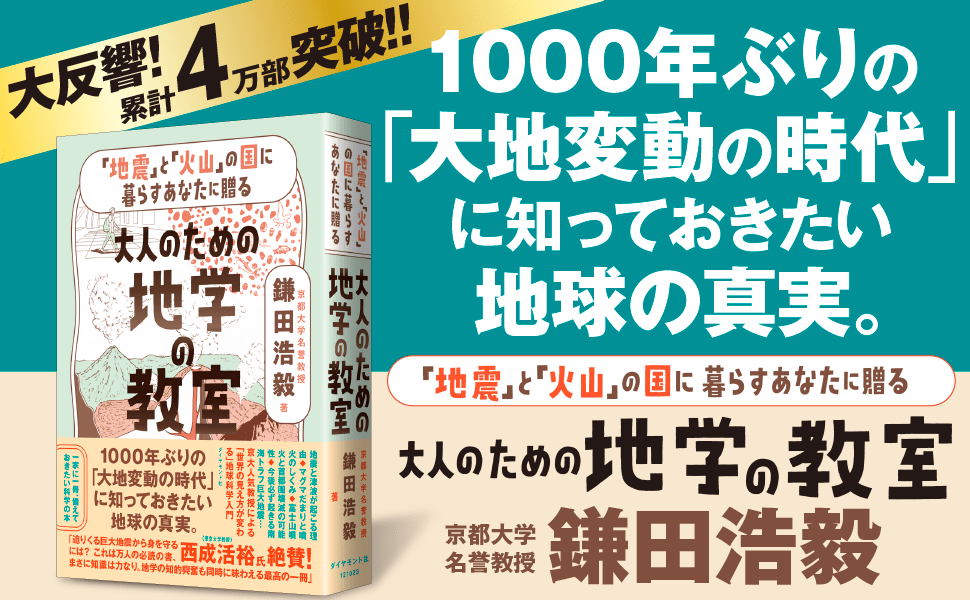

東日本大震災によって日本列島は地震や火山噴火が頻発する「大地変動の時代」に入った。その中で、地震や津波、噴火で死なずに生き延びるためには「地学」の知識が必要になる。京都大学名誉教授の著者が授業スタイルの語り口で、地学のエッセンスと生き延びるための知識を明快に伝える『大人のための地学の教室』が発刊された。今回は、西成活裕氏(東京大学教授)に本書の読みどころを寄稿いただいた(ダイヤモンド社書籍編集局)。

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

誰もが避けて通れないリスク

大地震や噴火――これは日本に暮らす以上、誰もが避けて通れないリスクである。だが、恐怖におびえるだけでは何の備えにもならない。本書は、地球の壮大な歴史と内部のダイナミズムを解き明かしながら、私たちが直面する危機にどう備えるべきかを教えてくれる。

地球は46億年という途方もない時間をかけて形成され、今もなお動き続けている。そのダイナミックな歴史と未来を、本書は私たちの日常と結びつけて鮮やかに描き出している。

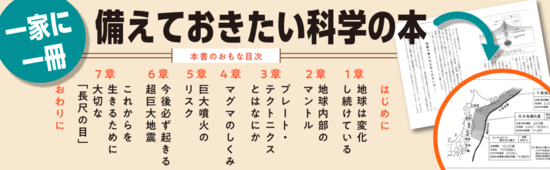

地球内部のマントルの活動からプレートテクトニクス、マグマの生成、巨大噴火や超巨大地震のリスクまでを縦横に語りながら、地学を学ぶことの意味を「生きるための知恵」として提示する、極めて実践的かつ知的好奇心に溢れる内容になっている。

「京大人気ナンバーワン教授」の見事な語り

著者は火山学の第一人者として知られるが、その説明は厳密さを保ちつつも驚くほど平易で、比喩や具体的事例を交えながら読者を引き込む。さすが「京大人気ナンバーワン教授」である。普段は想像すら難しい地球の深部や数百万年単位の歴史が、あたかも身近な風景のように立ち上がってくるのだ。

とりわけ印象的なのは、マグマや火山活動を「地球を生きた惑星として維持するエネルギー循環」として描き出す視点である。災害としてしか見えない噴火が、実は地球全体のダイナミズムの表現であることを知るとき、自然観そのものが一変する。

しかし本書が単なる地学読本にとどまらないのは、そこから現代社会が抱える切実なリスクへと接続していく点にある。日本列島は四つのプレートが複雑にぶつかり合う場所に位置し、巨大地震や火山噴火のリスクを常に抱えている。

著者は過去のデータと最新の研究成果をもとに、南海トラフ地震や首都直下地震が「必ず起こる未来」であることを説得力をもって提示する。地学を知ることは、自分を守り大切な人を守る、ということにつながると著者は説く。

私たちは防災として常に地震、津波、噴火という3点セットを考えなくてはならない。首都直下地震やそれに伴う津波、そして富士山の噴火など考えたくもない事だが、そこから目を背けるわけにはいかない。

未来を生き抜くための哲学的視座

そのためには、どう準備するかが最も大事なのだ。そして本書は恐怖をあおるのではなく、科学的根拠に基づいた冷静な備えの必要性を強調している。まさに知識は力なりといえよう。

同時に著者は「長尺の目」という言葉で、長期的なスケールで物事をとらえる視点の重要性を説く。日々の経済的利害や短期的な話題に振り回されがちな現代にあって、長大な地球史に学ぶことは、未来を見通す知恵を養うことにほかならない。

本書は、地球科学の基礎をわかりやすく説きながら、同時に人類が直面するリスクを冷静に見据え、さらに未来を生き抜く哲学的視座をも提示している。

読者はページをめくるごとに知的興奮を覚えると同時に、身の回りの風景が新たな意味を帯びて見えてくるだろう。地学の広範な知識も同時に学べる最高の一冊であり、科学・防災リテラシーを高めたいすべての人に強く薦めたい。

(本原稿は、鎌田浩毅著『大人のための地学の教室』に関連した書き下ろしです)

東京大学 大学院工学系研究科 航空宇宙工学専攻 教授、渋滞学者、工学博士

車、人、インターネットなどの流れに生じる「渋滞学」やビジネスマンから家庭の主婦の生活にある無駄を改善する「無駄学」を専門とする。『渋滞学』(新潮選書)で講談社科学出版賞と日経BP・BizTech図書賞を受賞。その他の著書に『東大の先生! 文系の私に超わかりやすく高校の数学を教えてください!』(かんき出版)などがある。