デザインの「D」と「d」

その捉え方で企業の未来が変わる

――田中さんは多くの企業のデザイン現場にも関わられています。そうした経験から見て、企業側ではデザインが経営にどの程度組み込まれていると感じますか。

多くの企業にとって、「デザイン=見た目を整える仕事」という認識はいまだに根強いと感じます。ロゴや製品の形を整えることがデザインだと思われていて、経営の構想や事業の仕組みとどう結び付くのかまでは、なかなか理解されていません。

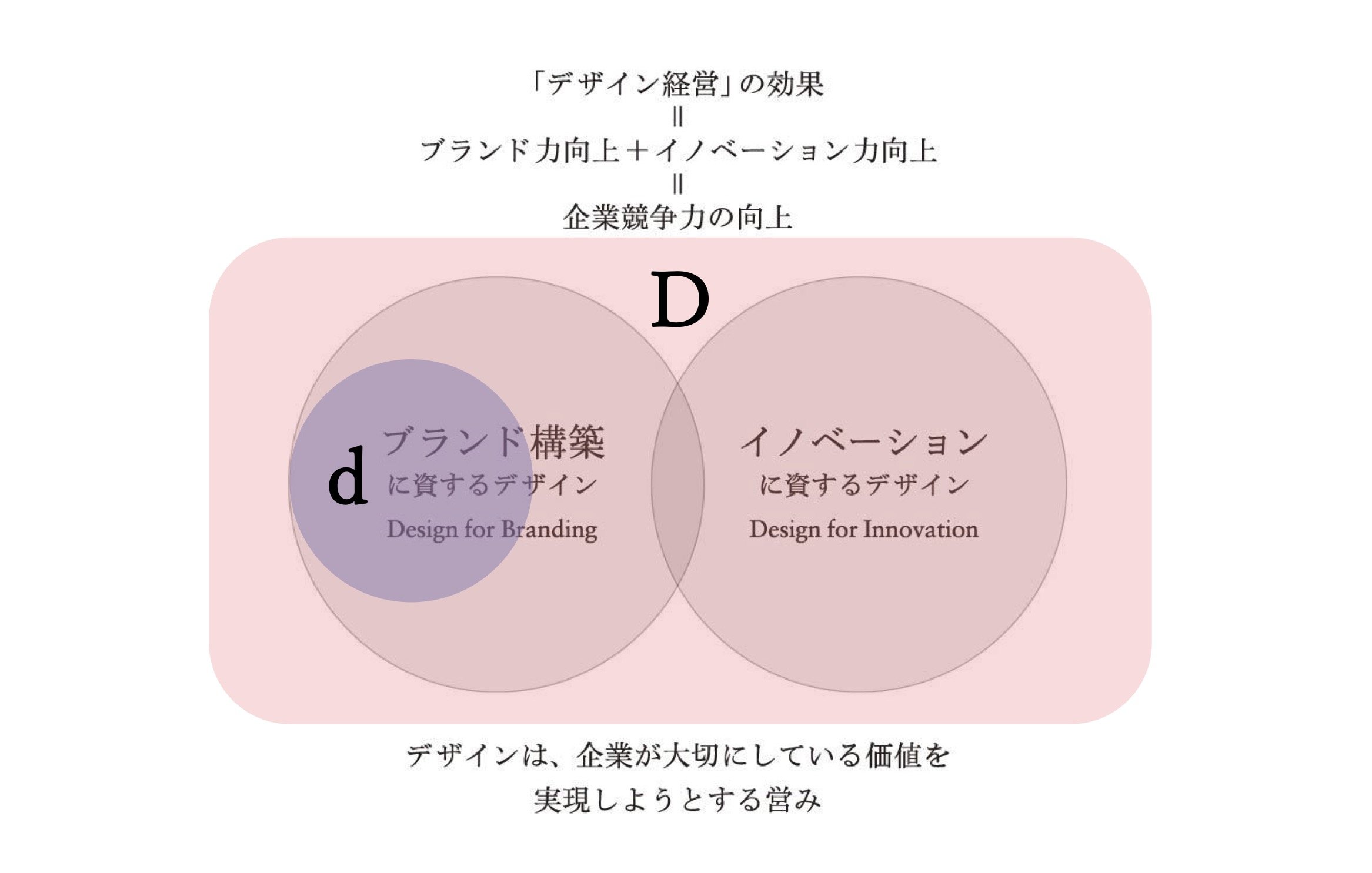

私はこの関係を、“d(スモールディ)”と“D(ビッグディ)”という概念で説明しています。

この考え方は、デザイン経営の構造とも重なります。

「d」は、色や形など造形を主体とした20世紀型のデザイン。「D」は、企画・サービス・エンジニアリングなどを含む21世紀型のデザインです。よく「dからDへ移行した」と言われますが、そうではありません。“Dの中にdが含まれている”——つまり、造形は広義のデザインの一部であり、欠かせない要素なんです。

「d(造形)」は「D(構想・仕組み)」の中に包含される。時代は、「移行」ではなく「拡大」である

「d(造形)」は「D(構想・仕組み)」の中に包含される。時代は、「移行」ではなく「拡大」である拡大画像表示

ブランド構築を例にすると、「d」は製品の造形を通してブランド価値を表現するデザイン、「D」はその背景にある仕組みや体験、技術開発を設計するデザインです。ブランドに資する大きな要素がd、ブランドとイノベーションを包括するのがD。どちらをどのように重視するかが、その企業の姿勢を表します。

本来、経営におけるデザインとは、このD全体を扱うこと。造形の美しさも含めた“全体の構想”を設計することなんです。デザインを経営の仕組みそのものとして扱えるかどうか――そこに、日本企業の次の課題があると思います。