ひるがえって法人は他社と立ち位置がかぶると、不当な値下げ競争などに巻き込まれて倒れるリスクも上がる。だからこそ参入障壁をつくりながら、他社が浮いてこれない場所に浮くのです。

個人は浮かない方がよくて、企業は浮いた方がいい。

これが長いあいだ日本社会の常識でした。特に、第二次世界大戦敗戦後の日本では工業化社会へと一気に突入していきましたから、工場のライン仕事とか企業のトップダウン(社長や上司が決めたことに部下は従って働く方式)の中で「浮かない」人の方がいいと評価されてきました。「従順な部品」として育つ方が、ありがたいわけです。

つまり、思考停止して、先生や社長の言うことに疑問を持たずに生きることが、社会の繁栄や企業の成長につながっていたのです。

個人も「浮いていること」の

重要度が上がっている

ところが時代は変わりました。たとえばここ何年かビジネス界では「自分のタグ(=強み)を明確にして発信しよう!」という動きが増えています。

私には人と違う魅力や特技や趣味がありますよ、他者にはない力がありますよ、ということを周囲に訴える必要性が増えてきているのです。仕事をする上でも、希少性の高いスキルを持っている人が重宝されています。

友だちと全然違う考えを持っていること。既存の教育システムになじめないくらい周囲と違う生き方をしていること。他の誰も興味がないことに没頭している経験。こうした「浮いている」ことが、特にこれから日本で生きていく上では極めて重要です。

なぜなら平成以降の30年は、「みんなが同じようなことを考えて、同じような行動をとった結果、みんなで沈んでいる」ような状況でしたが、それはいよいよ終わりだからです。

そう、時代が変わったのです。

私たちは、むしろ浮くことを期待され始めている。

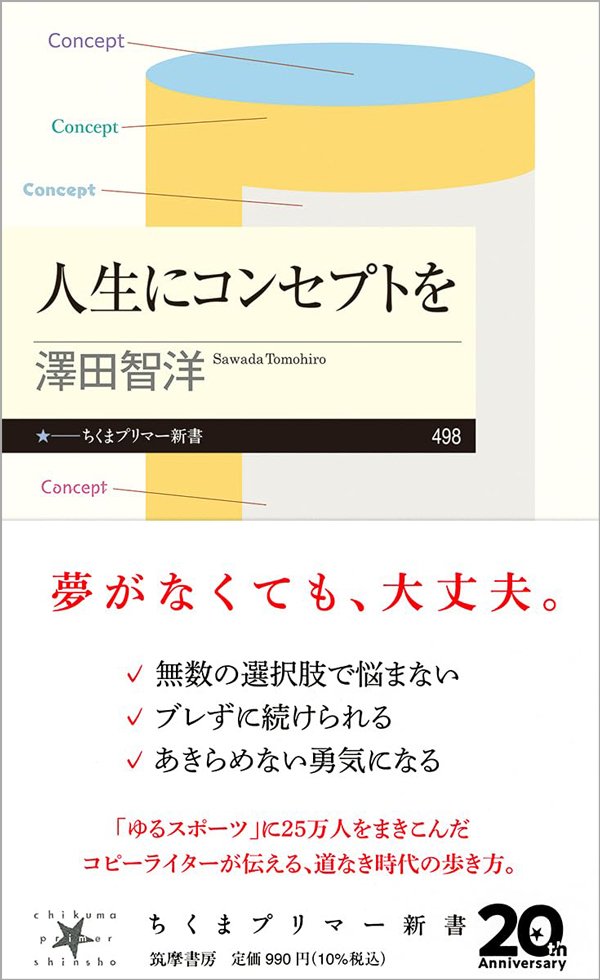

『人生にコンセプトを』(澤田智洋 ちくまプリマー新書、筑摩書房)

『人生にコンセプトを』(澤田智洋 ちくまプリマー新書、筑摩書房)

缶コーヒーが、他の商品群に埋もれないためにコンセプトを持つように、私たち一人ひとりにも、自分を際立たせるコンセプトが必要になってきているともいえるのです。

「社会のために、人と同じように振る舞いなさい」から、「社会のために、それぞれちょっとずつ人と違うことをやってもらえますか」とお願いされているようなものです。どうでしょうか。開放的な時代だなと感じますか?

もしかしたら、人によってはかえって身動きがとりづらいと感じるかもしれません。