「あなたは人生というゲームのルールを知っていますか?」――そう語るのは、人気著者の山口周さん。20年以上コンサルティング業界に身を置き、そこで企業に対して使ってきた経営戦略を、意識的に自身の人生にも応用してきました。その内容をまとめたのが、『人生の経営戦略――自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20』。「仕事ばかりでプライベートが悲惨な状態…」「40代で中年の危機にぶつかった…」「自分には欠点だらけで自分に自信が持てない…」こうした人生のさまざまな問題に「経営学」で合理的に答えを出す、まったく新しい生き方の本です。

この記事では、読者から山口氏に寄せられた人生相談に対する回答を掲載します。(構成:小川晶子)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

どうでもいい仕事が蔓延している

――スキルの高い優秀な人も、組織の中では「関心の低い仕事」に割り当てられることもあると思います。そういう場合はモチベーションをどう保てばいいでしょうか?

山口周氏(以下、山口):まず、その仕事が「クソ仕事」なのであれば、モチベーションが上がらなくて当然です。クソ仕事とは、本来的な意義がなく、社会にとって意味のない仕事です。

ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの社会人類学教授、デヴィッド・グレーバーが、著書『ブルシット・ジョブ クソどうでもいい仕事の理論』で指摘したのは、社会に何の価値も生み出していない「ブルシット・ジョブ」が社会に蔓延しており、それらの仕事に携わっている人々の精神が蝕まれているということです。

――「この仕事、本当に意味があるんだろうか?」と思いながら働くのは精神的にきついですね。

山口:同様の問題を指摘するリサーチは増加しています。たとえば社員意識調査の大手、ギャロップ社によれば「仕事に対して前向きに取り組んでいる」と答える従業員は全世界平均で13%です。リクルートによる「働く喜び調査」では、「働く喜び」を感じていると答えた人は全体の14%となっています。

その他の調査も含めてまとめれば、ざっくり9割の人が自分の仕事を「どうでもいい」と思っており、「仕事の意味」や「やりがい」を見出せていないということが示唆されているのです。

――いわゆる「ブルシット・ジョブ(クソ仕事)」を避けるにはどうしたらいいでしょうか?

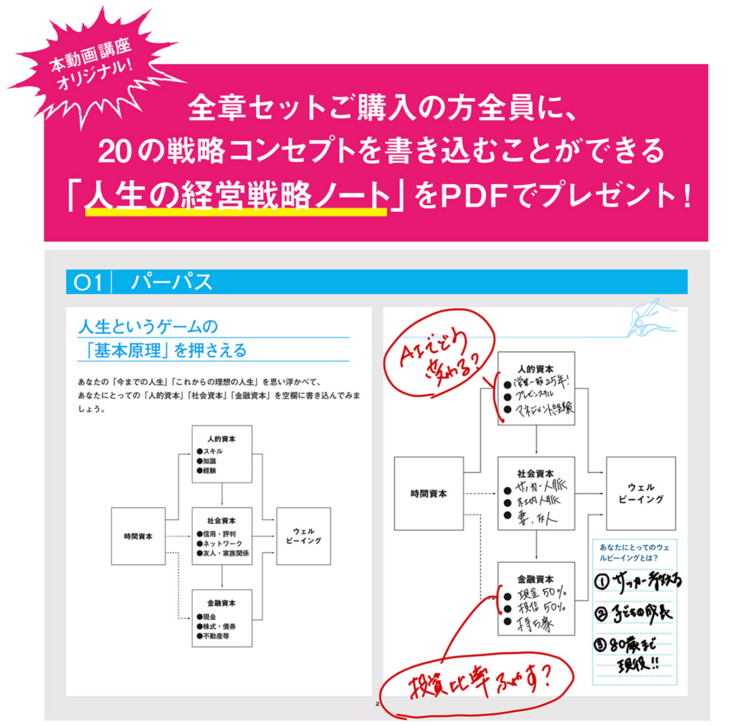

山口:その仕事が「人的資本」や「社会資本」を増やすものでなく、組織のパフォーマンスや顧客の満足につながらないものなら、極力減らしたほうがいいでしょうね。「人的資本」とはスキルや知識、「社会資本」とは評判や信用のことです。

意味のない仕事は減らしたいと声をあげるか、声をあげてもまったく改善されないのであればその環境から離脱するかです。僕はよく「オピニオンかエグジットか」と言っています。

人にやる気を出させるリーダーは何をしているか?

――意味がないとまでは言えないけれど、自分の関心と違う場合はどうすればいいでしょうか。

山口:その仕事の中に、自分の人生にとっての意義や面白さを見つける工夫することだと思います。

たとえば僕は、ガチガチの保守的な会社にコンサルタントとして入ったとき、「ここまでガチガチな組織というのは、いったいどうやったら作れるのか。それを文化人類学者として研究しよう」というようにモードを変えて面白がることにしました。「よし、今日もこの会社の会議を観察できるぞ!」と考えて自分のモチベーションを作っていたんです。

これを部下にも共有して「ここまで保守的な組織もなかなかないから、なぜこうなっているのか、何がすごいのかを自分なりに考えてレポートして」と言うと、部下たちもやる気が出るわけです。

ダメなリーダーは、単に目の前の仕事で設定されたKPIの数値を高め、生産性を上げようとはします。でも、人にやる気を出してもらうためには、仕事に意味を与え、携わる人からモチベーションを引き出すことが大切です。

今の日本ではモチベーションが希少な資源になっていますから、モチベーションを作ることができるのはすごい能力だと言えます。

組織が掲げるビジョンがモチベーションを集める

山口:モチベーションという資源を生み出す最も重要な要素の一つは「その組織が掲げているビジョン」であることがわかっています。その組織が、人を共感させるようなビジョンを掲げているのであれば、その組織の士気は高まり、組織風土が活性化される。その一方で、ビジョンが掲げられていない、あるいは掲げられていても曖昧だったり共感できないものであれば、その組織の士気は停滞し、組織風土は不活性になります。

『人生の経営戦略』で紹介しているCSV競争戦略(社会的課題の解決と企業の競争力強化を両立させ、企業と社会がともに利益を得られるWin-Winの関係を形成することで、長期的な持続可能性を実現することを目指す戦略)では、「社会的価値を実現すれば経済的価値は自ずと実現される」と述べました。

これらを合わせて考えると、我々は「社会的価値の創出」をビジョンとして掲げ、これを実践している組織や企業に所属するべきだという結論になります。

そのような組織が、最も希少な資源となっているモチベーションを集めることに成功し、成長・繁栄し続ける可能性が高いからです。

人生という超長期プロジェクトにおいては、長期的な環境変化のトレンドを押さえておくことが大事なのです。

(※この記事は『人生の経営戦略』を元にした書き下ろしです。)