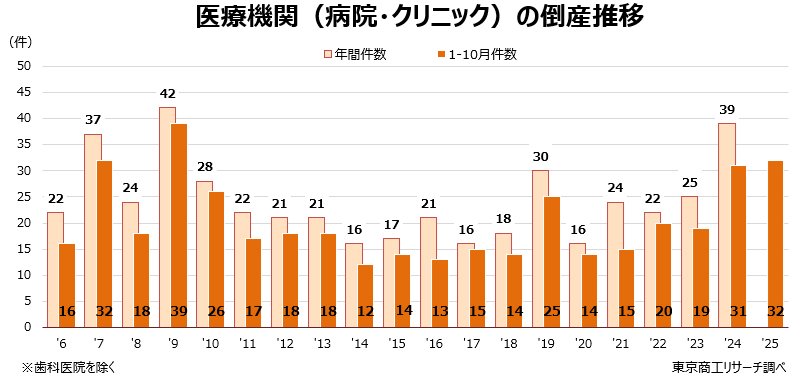

病院・クリニックなどの医療機関(歯科医院を除く)の倒産は、リーマン・ショック直後の2009年に42件と最多を記録した。当時は景気悪化による受診控えが収入減を招いた。その後、コロナ禍の2020年は資金繰り支援策に支えられて、倒産は16件にまで落ち着いた。

ところが、コロナ後の2024年は39件と前年の1.5倍に増え、2009年に次ぐ過去2番目の水準に戻した。そして、2025年も10月までに31件が発生し、このペースをたどると過去最多の2009年を上回る可能性も出てきた。

目立つ倒産の大型化

大半が消滅型の破産を選択

今年の医療機関の倒産の特徴は、大型化が目立つことだ。ベッド数20床以上の病院は9件で、前年同期の1.5倍に増加した。

負債額でトップの(医)福慈会(負債66億円)を筆頭に10億円以上が5件(前年同期3件)、5億円以上10億円未満が4件(同2件)だった。従業員別でも、300人以上が2件(同ゼロ)、同50人以上300人未満が9件(同5件)と、それぞれ中堅規模で増加した。

一方で、31件のうち、再生型の民事再生はわずか1件にとどまり、30件が消滅型の破産を選択していることも特徴のひとつだ。

再生型の倒産であれば、医療サービスは継続される。だが、破産で閉院すると、病院や有床診療所では入院患者の転院措置が必要になる。さらに、通院患者の治療も寸断されるだけに、地方医療の中核になっている病院の破綻は医療崩壊の序章にもなり得る。

M&Aで事業拡大の福慈会

経費増で赤字経営に転落

10月までの医療機関の倒産のうち、負債上位の3法人は(医)福慈会(名張市)を中心としたグループだった。福慈会はことし4月、東京地裁から破産開始決定を受けた。1980年に創業、病院や診療所のほか、介護老人保健施設も展開していた。名張市内に胃腸科・内科・外科などの診療所や老人介護施設を有し、M&Aなどを通じて神奈川、埼玉、東京、静岡、新潟など県外にも積極的に拠点を設けていた。