実践!「印つけ」でキーワードを捕まえる

では、具体的にどうやってその「繰り返し出てくるキーワード」を見つければよいのでしょうか。一番簡単で効果的な方法は、読みながら「印をつける」ことです。

「これは主人公の気持ちを表していそうだな」

そう感じた言葉に、簡単なマルや傍線(ぼうせん)を引いてみてください。

最初は「大事かどうか」を悩みすぎる必要はありません。読み終えたときに、あなたの付けた「印」が集中している言葉こそが、筆者や出題者があなたに読み取ってほしい「鍵」なのです。

解答がブレなくなる「確かな軸」

この「繰り返しのキーワード」を意識できるようになると、あなたにとって非常に大きなメリットがあります。それは、解答の「軸」が定まることです。

記述問題で何を書いていいか分からない時、多くの人は本文のあちこちから適当に言葉を抜き出してしまいがちです。しかし、あなたが「鍵」となるキーワードを見つけていれば、「このキーワードを使って心情を説明しよう」という明確な方針が立ちます。

本文からズレた見当違いな解答がなくなり、自信を持って解答欄を埋められるようになるはずです。

「どう変わったか」までつかむ応用テクニック

さらに一歩進んでみましょう。もしキーワードが複数回出てきたら、その使われ方の「違い」にも注目してみてください。

例えば、最初は「静かだ」という言葉が「孤独」や「寂しさ」を表現するために使われていたとします。しかし、物語の終盤で同じ「静かだ」が、「平穏」や「落ち着き」という肯定的な意味で使われていたらどうでしょう。

それこそが、登場人物の「心情の変化」そのものです。ただキーワードを見つけるだけでなく、その使われ方の文脈(コンテクスト)を比較することで、より深く、正確に物語を読み解く力が身につきます。

「探す意識」が読解力を飛躍させる

このテクニックは、難しい参考書を読まなくても、今日からすぐに実践できます。

まずは短いコラムや、好きな小説を読むときからで構いません。「繰り返される言葉はないか?」と探す意識を持つだけで、あなたの文章に対する解像度は格段に上がっていきます。

ぜひ、この「キーワード探し」をあなたの読解術に取り入れて、得点アップを実感してください。

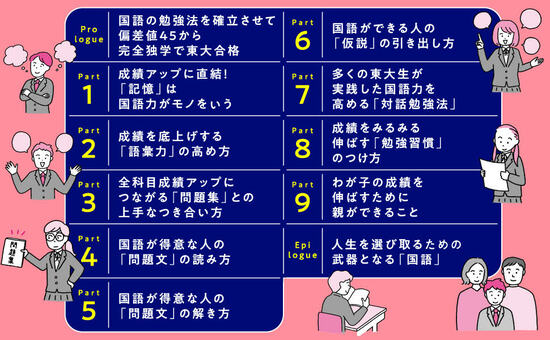

※本稿は、『成績アップは「国語」で決まる! 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法」』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。