だから、煙草はもう形だけで、美味しく吸えるようなシロモノじゃない。とうにシケっちゃってます。そりゃ、儲かりますよね。でも、父親本人は最終的にはヤクザ屋さんにはならずに、貯めたお金でソープランドを始めて……」

大金を手にしたのに

経営者を辞めなかったワケ

ソープランドはもともと、「銭湯」のふりをして始まった。売春防止法が全面施行された1958年頃から、遊郭などを経営していた赤線業者たちが知恵を絞り、法律の裏をかく新たな抜け穴として、1軒につき6室から15室ほどに区切られた「個室付き浴場」というアイデアをひねり出した。

当初は、東京都内の34軒を筆頭に全国で100軒前後だったが、15年後の1973年には、全国で1000軒以上に膨れ上がっていた。そこで働いていた女性たちは、約1万6000人にものぼったと推計されている。

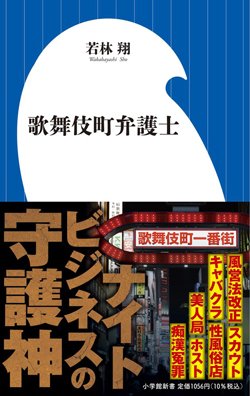

『歌舞伎町弁護士』(若林 翔、小学館)

『歌舞伎町弁護士』(若林 翔、小学館)

行われていた性的サービスは今の性風俗店とさほど変わらず、本番が違法なのも同じだ。現在、ソープランド(店舗型性風俗特殊営業)は新規の出店が認められておらず、一歩一歩絶滅への道を歩んでいる。

「父は70年代にソープの権利を売って、新宿に家を建てました。ソープをやめて、普通のお店(ファッションヘルス)にしたんですね」

大金が手に入ったのに、なぜ木村さんの父は性風俗産業を続けたのだろう。きっと、木村さんの父は性風俗産業の経営者であることにやりがいや責任を感じていたのだ。

「そこでしか働けない人たちがいる。だから、本番なしで彼女たちの生活が成り立つようにしなきゃならんと、父は死ぬ間際まで言っていました」

そうした父親の思いを受け継ぎ、木村さんもクリーンな性風俗店の経営に人生を捧げることにしたのだろうか。前々から私は、木村さんの人生に興味を持っているのだが、まだ詳しく聞けていない。

これもまた歌舞伎町の人々を貫く特徴だ。ナイトビジネスに携わる皆さんは、本当に話が上手い。自分のことは語らず、隣の人の話を聞く。木村さんは皆でわいわい酒を飲むのが好きだ。飲む時には、かならず何人か連れて来る。同じメンバーではなく、半数以上を入れ替えて。そして私が彼らと話し、歌うのを微笑みながら眺めているのである。