コロナ以後の変化として、遠くの「高山」よりも、近くの低山へ何度も出かける人が多くなりました。そのため、低山での遭難が増加しているのではと推定しています。

・高齢者の遭難が多い

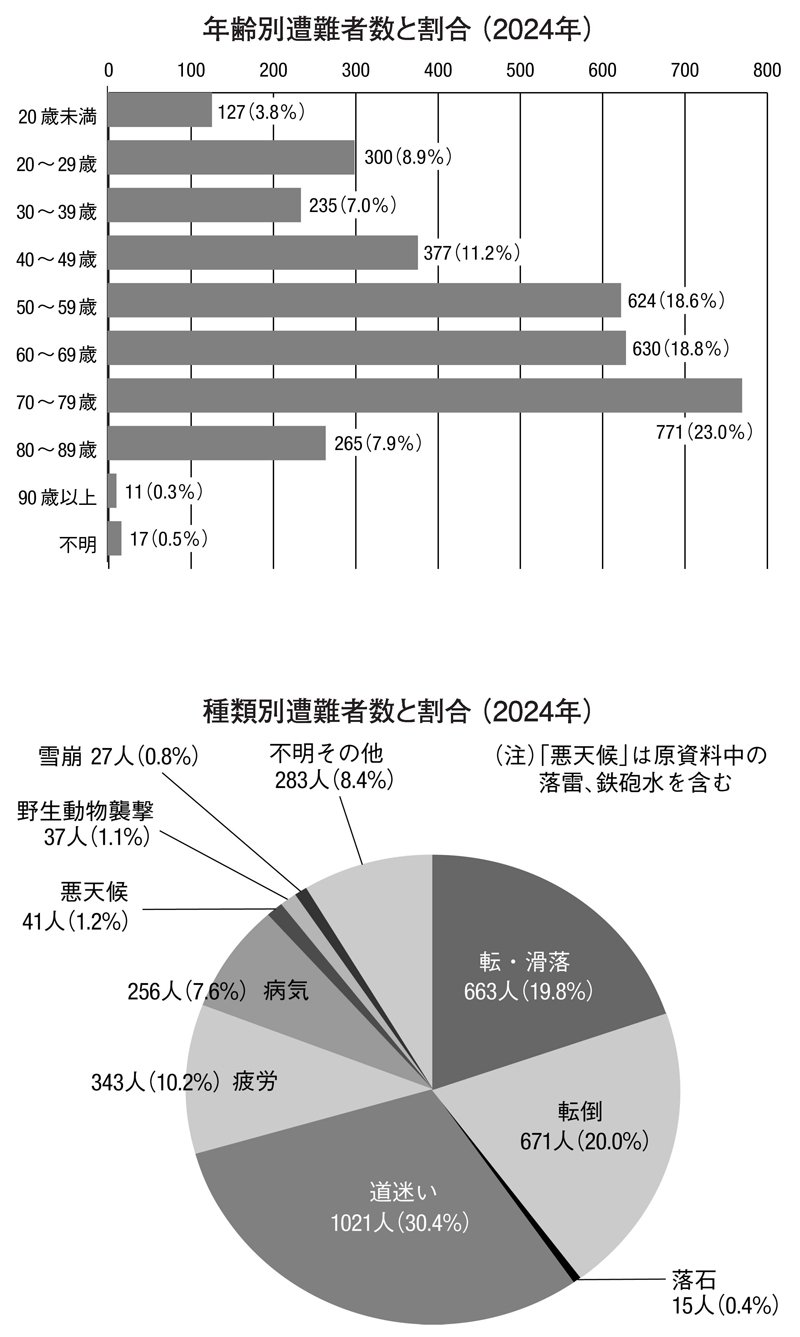

なぜこんなに遭難が多いかは、登山者・ハイカーの年齢層が高いことと関係しています。現在、日本の登山人口のなかで最多の年齢層は60~70代です。そして、遭難する人もまた、この年齢層が最も多くなっています。

60~70代に初心者の人は少なく、何年、何十年の登山経験があるベテランが多いのです。しかし、自分の体調、体力、技術のレベルと、登山中に起こってくるさまざまな条件とを読み誤った結果、遭難しているのです。これに対して、20~40代では初心者や初級者のかたが遭難しています。若くて体力があれば安心というわけではありません。

・死亡遭難事故は少ない

山の遭難というと、登山隊のメンバーが次々に倒れて死んでゆく、悲惨だけれどもドラマチックなシーンを連想するかたも多いでしょう。

でも、現代の遭難はそうではありません。2024年の遭難死者は265人でした。死者と行方不明者を合わせた300人は「遭難して助からなかった人」となりますが、その比率は全体の8.9%で、史上最低となりました。山で遭難しても、約91%の人は命を落とさずに救出されているのです。

・被害小さめ、“軽い遭難”が中心

一般には、山の遭難といえば、絶壁から落ちてゆく「転落」、アイスバーンを滑り落ちる「滑落(かつらく)」、巨大な雪崩(なだれ)にのみ込まれたり、暴風雨のなかで体温を奪われたりして動けなくなり……といったイメージでしょう。

ここでも、現代の遭難はだいぶ様変わりしています。

警察庁の統計では、おもな遭難の形態を5つあげていますが、そこに私の考えを合わせて4つに整理しなおすと、「転・滑落」「転倒」「道迷い」「病気・疲労」となります。「転・滑落」は転落と滑落を合わせた言葉です。

これが現代の遭難の4大要因で、合わせて9割近くを占めています。どの種類の遭難がどれくらい多いかは、グラフを見てイメージしてください。

残りの約1割は「その他」なのですが、ここには、悪天候、野生動物襲撃(クマなど)、落石、雪崩、落雷、鉄砲水など、山の危険として代表的なものが並んでいます。

そうです。山岳ドラマに出てくるような典型的な遭難パターンが脇役になってしまい、「転倒」「道迷い」「疲労」のような、いわば“軽い遭難”が中心になっているのが、現代の遭難状況の特徴なのです。