もしこの焼酎が売れなかったとしても、誰かに私の想いが伝わればそれでよいと思っていた。

当時の私には、この言葉はこう聞こえた。「音楽は、聴き終えた後、空中へ消えてしまう。二度と再び捉えることはできない」と。

そして、もう安易に売り急ぐことはしなかった。同じ過ちはしたくなかった。

高鍋町内の酒屋さんに、「1本でもいいから店先に並べて欲しい」とお願いして置いてもらった。

同書より転載

同書より転載

人と人をつなぐ「百年の孤独」は

マルケスの息子のもとへ

「百年の孤独」発売後、東京から電話がかかってきた。

「『百年の孤独』は、おたくの焼酎か。東京で売っているか」

「いえ、東京にはありません。高鍋町ならあります」

友人から宮崎のお土産でもらい、気に入ったからどうしてもすぐに欲しいという電話だった。次の日、その人は東京から高鍋町に「百年の孤独」を買いに来た。

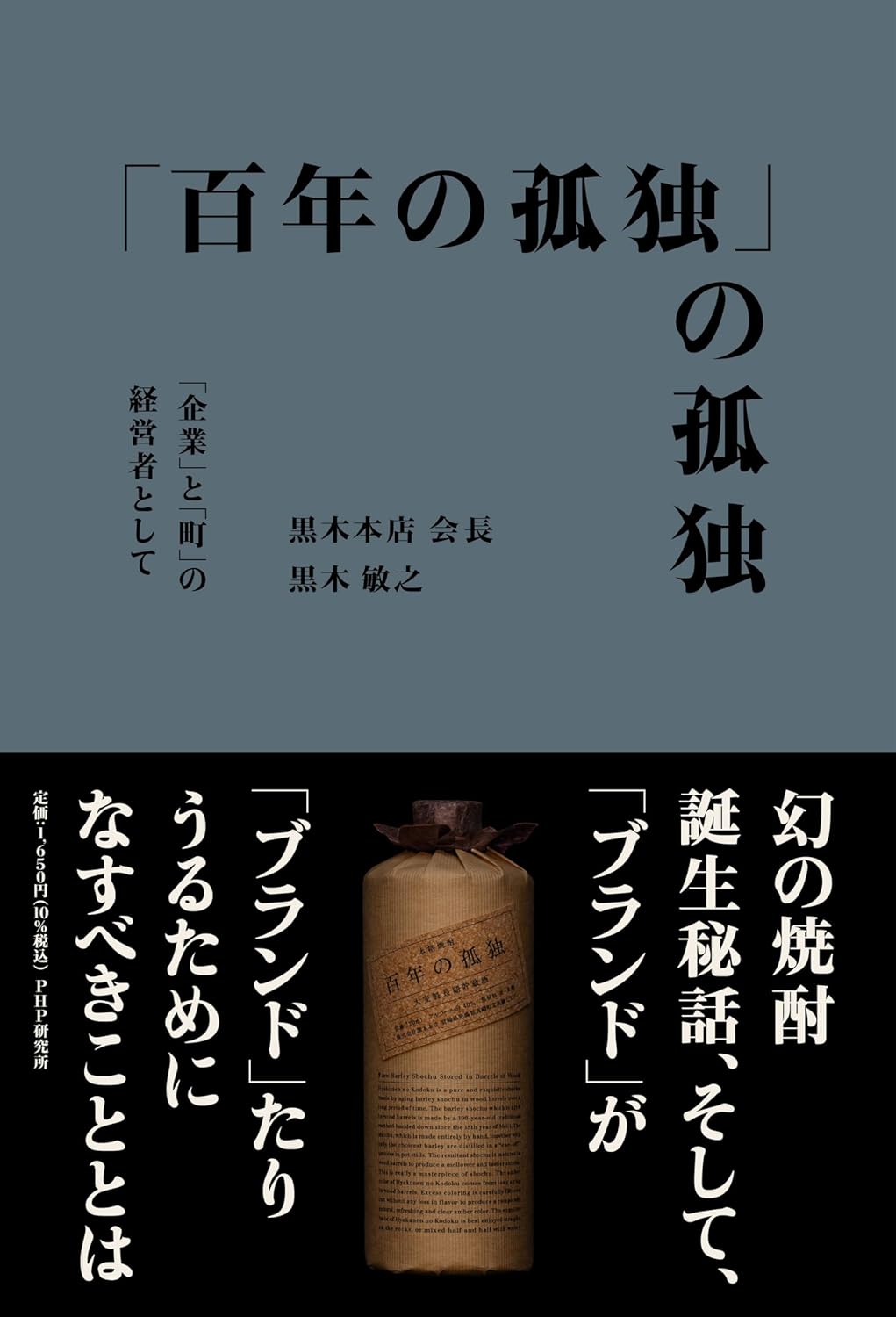

『「百年の孤独」の孤独 「企業」と「町」の経営者として』(黒木敏之、PHP研究所)

『「百年の孤独」の孤独 「企業」と「町」の経営者として』(黒木敏之、PHP研究所)

またある日、北海道の人から手紙が届いた。「マルケスとドルフィーが好きなら私と気が合う。間違いなく友達だ。近く結婚式を北海道の倶知安で挙げるからぜひ来て欲しい」という内容の手紙である。お断りしたのだが、その方の友人が博多にいて、「一緒に倶知安に行こう」とわざわざ私に会いに来たのには驚いた。

熱意にほだされ私は倶知安に出向き、式場で突然お祝いのスピーチを頼まれた。私は「初めまして」と挨拶をするしかなかった。

あるテレビ番組で「百年の孤独」が紹介され、その日から2日間、会社の電話が鳴りっぱなしになったこともあった。

南米コロンビアの映画監督、ロドリゴ・ガルシアから自身の作品『彼女を見ればわかること』の公開試写会に「百年の孤独」を使わせて欲しいという連絡があり、お送りしたこともあった。

ロドリゴはガルシア=マルケスの息子であり、試写会に合わせて来日していたのだ。父マルケスのもとに「百年の孤独」は届いたであろうか。