記事検索

「数学」の検索結果:2181-2200/2844件

第24回

多くの神経科学者は選択、信念、行動がすべて脳によって決められており、「自由意志は存在しない」と考えている。だが、神経科医である著者は「自由意志はある」と主張する。この矛盾にどう踏み込むのか――本書で確かめてほしい。

第153講

前回の『5-(-3)はなぜ5+3? 三女の涙と父が伝えたかったこと』は、多くのみなさんに読まれました。中一の数学にはまだまだ壁がいっぱいあります。「正負の数字の加減算」をくぐり抜けてもすぐ、今度は「負数のかけ算」が待ち構えているのです。

第146回

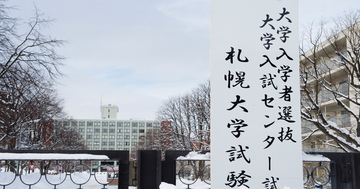

2020年度からの「大学入試改革」について、全国一律に記述式問題を課す方針案がまとめられた。本稿は、英国の大学入試制度との比較を通して、センター試験の後継試験の廃止と、二次試験の完全自由化を提案する。

自他ともに認める日本最高峰の東京大学が、矢継ぎ早に入試改革を手がけ、高校の進路指導教諭や予備校関係者を驚かせている。今年からスタートした推薦入試に加えて、来年からは女子学生に家賃補助を開始する。東大の狙いは一体どこにあるのだろうか?

第2回

こいつは天才だ、ノーベル賞に値するぞ

仮想通貨ビットコインを支える技術がどのように世界を変えるのかを語った、ブロックチェーン解説書の決定版とも言える『ブロックチェーン・レボリューション』。その出版にあわせ、同書の第1章「信頼のプロトコル」の一部を公開します。

第1回

今の子育ての常識で「コレはすべき」と断言できる8つのこと

脳科学から心理学、教育学まで最新リサーチを網羅!いまの科学で「これは絶対にいい!」と断言できる、子どもの頭をよくし、潜在能力を引き出せる具体的なノウハウを1冊に凝縮。話題の全米ベストセラー、ついに日本上陸!

第21回

『宇宙兄弟』小山宙哉とタッグを組む作家エージェント・佐渡島庸平の流儀

『宇宙兄弟』や『ドラゴン桜』など話題のヒット作をプロデュースしている佐渡島庸平氏。彼の仕事の哲学を著書『ぼくらの仮説が世界をつくる』から抜粋してお届けする。

第152講

たまたま「学校公開ウイーク」だったので、中一の三女の授業を見に行きました。その日の単元は「正負の数字の加減算」でした。そこで、三女だけが最後まで課題が解けずにいました。彼女の話を聞いて、私は初めて気がつきました。演算子 である「+」「-」と、数字の正負を表す記号である「+」「-」が、同じであることのおかしさを。

第3回

一生しなくてはならない勉強だからラクしたい!(下)

『ずるい暗記術』に続き、『ずるい勉強法 エリートを出し抜くたった1つの方法』が発売、シリーズ5万部を突破した。偏差値30の学年ビリが司法試験に一発合格できた勉強法は各所で話題となったが、本当に大事なのは、試験に合格してから。合格したあとが大事なのは誰しもがわかっていることですが、この勉強法は、社会で結果を出すのにも役立ち、応用がきくのです!

第24回

茂木健一郎×林要 特別対談(中)3歳のときの「思い込み」が、鈴木一郎をイチロー選手にした

自身のランニング体験について綴った『走り方で脳が変わる!』を出版した茂木健一郎さんと、感情認識ロボットPepperの元開発リーダーで、現在はGROOVE Xという会社を立ち上げて新たなロボットを作っている林要さんの対談。第2回のテーマは「個性」。個性を活かすことがイノベーションの鍵となるが、日本の学校や企業は個性をつぶす方向に教育およびマネジメントされていることが多く……。個性が尖った人、一般的な人、どちらも活躍する社会をつくるにはどうすればいいのかについて、二人が語る。(構成:崎谷実穂、写真:榊智朗)

東大入試を突破することを目標に、2011年から国立情報学研究所が開発を進めてきた人工知能「東ロボくん」。先のセンター試験模試では5教科で総合偏差値57.1となかなかの成績をマークしたのだが、このままでは東大受験突破は無理と判断、プロジェクトは一旦凍結されることとなった。一体、どこに壁があるというのか。

第45回

今回は「グローバル力」についてのお話です。毎週のように私は海外の要人や研究者とお会いしていますが、この2、3年をみても、世界のグローバル化が加速しているのを、痛感しています。

第20回

【森岡×佐渡島】人は満足するからリピーターになるのではない【最終回】

これまで「勘やセンス」に頼りがちだったエンターテイメントの世界をマーケティングの力で成長させることは可能なのか――。まさにユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)をマーケティングの力でここまでにした森岡氏と、仕組みによって作家の世界を広げることに挑戦している佐渡島氏との語らいは必然的に熱いものとなった。

第19回

【森岡×佐渡島】どの国に行っても人間が求める価値は同じ【第6回】

これまで「勘やセンス」に頼りがちだったエンターテイメントの世界をマーケティングの力で成長させることは可能なのか――。まさにユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)をマーケティングの力でここまでにした森岡氏と、仕組みによって作家の世界を広げることに挑戦している佐渡島氏との語らいは必然的に熱いものとなった。

第18回

【森岡×佐渡島】強いブランドはデザインに頼らない【第5回】

これまで「勘やセンス」に頼りがちだったエンターテイメントの世界をマーケティングの力で成長させることは可能なのか――。まさにユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)をマーケティングの力でここまでにした森岡氏と、仕組みによって作家の世界を広げることに挑戦している佐渡島氏との語らいは必然的に熱いものとなった。

第17回

【森岡×佐渡島】ハリーポッターの世界観をどう具現化するか【第4回】

これまで「勘やセンス」に頼りがちだったエンターテイメントの世界をマーケティングの力で成長させることは可能なのか――。まさにユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)をマーケティングの力でここまでにした森岡氏と、仕組みによって作家の世界を広げることに挑戦している佐渡島氏との語らいは必然的に熱いものとなった。

無料公開第2弾 第6回

【新刊無料公開】『統計学が最強の学問である[ビジネス編]』第2章 人事のための統計学(6)

実際に必要なデータが収集できたらいざ分析に入ろう。基本的な流れは第1章で経営戦略を考えた場合と同様であるが、1つだけ異なるところは、人事のための分析では、企業のときよりも抽象的な要素をさまざまな形で測定するために、縮約という作業がときに必要になるという点である。

![【新刊無料公開】『統計学が最強の学問である[ビジネス編]』第2章 人事のための統計学(6)](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/f/7/360wm/img_f7090953bf0d5634e124a08630961a5c437131.jpg)

第16回

【森岡毅×佐渡島庸平】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンをV字回復させたスゴ腕マーケターと「マーケティング」について語り合った【第3回】

これまで「勘やセンス」に頼りがちだったエンターテイメントの世界をマーケティングの力で成長させることは可能なのか――。まさにユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)をマーケティングの力でここまでにした森岡氏と、仕組みによって作家の世界を広げることに挑戦している佐渡島氏との語らいは必然的に熱いものとなった。

第15回

【森岡毅×佐渡島庸平】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンをV字回復させたスゴ腕マーケターと「マーケティング」について語り合った【第2回】

これまで「勘やセンス」に頼りがちだったエンターテイメントの世界をマーケティングの力で成長させることは可能なのか――。まさにユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)をマーケティングの力でここまでにした森岡氏と、仕組みによって作家の世界を広げることに挑戦している佐渡島氏との語らいは必然的に熱いものとなった。

第39回

今年は、大隅良典・東京工業大学栄誉教授がノーベル生理学・医学賞を受賞しました。受賞理由はオートファジーのメカニズムの解明に関するもの。偉大な先達の、長期にわたる継続的努力はいかにして生まれたのでしょうか。