週刊ダイヤモンド編集部

昨今の日本酒人気は、おいしい酒が偶然、登場して始まったものではない。実は、その裏では大きな構造変化が起きている。新しい造り手による日本酒が、飲む状況や飲む層を変えたのだ。

慶應義塾大学卒の銀行人事担当者はある晩、気になる場面に出くわした。会社近くの飲み屋に入ったところ、東京大学、一橋大学、早稲田大学、そしてわが慶應大というバラバラの大学出身者が、行内の所属部署も異なるのに、それはもう親しげに、楽しげに、語らい合っていたのである…。

「まさか」のトランプ新大統領の誕生に、直後の日本株は下落で反応した。円高による企業の業績悪化も警戒される中、市場の目は、新たなリスクを見極める段階に移り始めた。

慶應義塾大学卒の銀行人事担当者はある晩、気になる場面に出くわした。会社近くの飲み屋に入ったところ、東京大学、一橋大学、早稲田大学、そしてわが慶應大というバラバラの大学出身者が、行内の所属部署も異なるのに、それはもう親しげに、楽しげに、語らい合っていたのである…。

11月11日は介護の日。ここに照準を合わせ、パナソニック・グループで、介護関連事業全般を担うエイジフリー社より、ありそうでなかった新型TVリモコンが発売される。

英ロイズのアムリンを買収し、グループの成長と効率化を進めているMS&ADインシュアランスグループホールディングス。柄澤康喜社長に今後の戦略を聞いた。

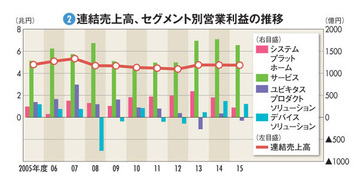

同業他社がノンコア事業の切り離しなどに動く中、一人“不動”であり続けた富士通が、ついに動いた。10年来の懸案である事業構造改革は果たしてうまくいくのか。

いつかは突破したい大台である年収1000万円。しかし、達成した後に広がる世界は、決してバラ色ではない。1000万円家庭の経済的な余裕、教育熱心さが、有名大学進学への近道となる中高一貫校受験に向かわせる。しかし中学受験は金を掛ければきりがない世界でもある。

医療事業を売却し、半導体と原子力をコア事業としてグループを支える体制を敷いた東芝。その半導体事業が好調だ。主力のNAND型フラッシュメモリーは、スマートフォン向けだけでなく、世界中で増強投資の進むデータセンターのサーバー向けの需要が急増している。新技術の3次元(3D)フラッシュメモリーの量産を早期に軌道に乗せることが不可欠だが、先行するサムスン電子に追い付けるか。成毛康雄副社長に聞いた。

「課税適正化の観点から、実際の取引価格を踏まえた固定資産税全額の案分方法について検討中です」──。菅義偉官房長官は10月24日の記者会見でこう述べ、タワーマンションにかかる相続税について、高層階ほど高くする考えを示した。

面接などを行う精神療法の中で、うつ病や不安障害の治療に使われているのが、認知行動療法だ。ノウハウが標準化されており、日常生活での「プチうつ」「プチ不安」の解消にも効果が大きい。

11月8日、福岡市のJR博多駅前の道路が大きく陥没し、大騒ぎとなった。地下鉄工事が原因とみられるが、こうしたインフラ事故は、どの地域にとっても他人事ではない。2020年東京五輪をピークに、高度経済成長期からバブル時代に造られた膨大な設備が更新期を迎えるからだ。(「週刊ダイヤモンド」2014年7月19日号特集「2020年からのニッポン 人口減少ショック!」より)

10月31日、三菱UFJ信託銀行は「信用金庫の中央銀行」と呼ばれる信金中央金庫の傘下にある、しんきん信託銀行の買収を発表した。超低金利が続く状況で経営環境が悪化する中、信託業界では買収や提携が相次いでいるが、実はその裏では、信託銀行のビジネスモデルを根本から揺るがしかねない事態が進行していた。

フランスの「ソムリエ」、ドイツの「ブラウマイスター」のような酒の国家資格ではないが、日本にも、さまざまな民間団体による資格認定制度が存在する。愛好家各位もこれらの「酒の資格」に挑戦することで、日々の味わいがいっそう深くなるかもしれない。(「週刊ダイヤモンド」2014年11月1日号特集「世界が認めたニッポンの酒」より)

東芝の原子力事業は、フラッシュメモリーと並ぶ中核事業だ。2016年3月期に米子会社ウエスチングハウス(WH)ののれん代2500億円の減損損失を計上して出直しを図っている。WH製の原発は米国と中国で計8基を建設中。2030年度までに新規受注65基の目標の根拠は何か。WH会長で、東芝のエネルギーカンパニー社長のダニー・ロデリック氏に聞いた。

英バーバリー社とのライセンス契約が切れた影響などによって2016年1~6月期に58億円もの営業赤字に陥り、進行中の中期経営計画を取り下げていた三陽商会。10月末までに新計画を練り直すと公言していたが、結局、予定通りに発表できずじまいだった。同社は今、復活できるか否かの土俵際に立つ。

海運業界に17年ぶりの地殻変動が起きた。日本郵船、商船三井、川崎汽船の海運大手3社がコンテナ船事業を切り離し、統合することを決定したのだ。日本の海運業界における大型再編は1999年以来のこと。2000年代は海運バブルを謳歌したが、2010年代に入ってからの海運不況に再編を余儀なくされた形だ。

世界で高い評価を受ける日本のウイスキー。日本を代表する名ブレンダーに、嗜み方を聞いた。

飲料業界首位のコカ・コーラと4位であるキリンビバレッジの提携交渉が明らかになった。当面は、物流や調達での協業にとどまるが、業界内では製造委託や事業売却の観測も噴出。業界再編加速のトリガーになるのは必至の情勢だ。

16/11/12号

日本のビジネスマンは日頃から疲労を感じているのではないだろうか。「週刊ダイヤモンド」が3000人を対象にアンケートを実施、疲労の実態について探ってみたところ、実に82.6%の人たちが「日常生活で疲労を感じている」と回答した。