末岡洋子

今年こそ英語を学ぼうという人や、英語以外の外国語に一からチャレンジしてみようと思っている人は、スマホ用の語学アプリでまずは始めてみるのはどうだろう。オンラインレッスンと違い、相手(講師)がいるわけではないので時間を決めて予約する必要もないし、話せなくても間違えても恥ずかしくない。そんな語学学習アプリの草分けが「Duolingo」(デュオリンゴ)だ。42言語、100コース以上の語学プログラムが無料で学習でき、世界で5億人ものユーザーが語学を勉強しているという怪物アプリである。しかも、ゲーミフィケーションを具現化したような設計で、とにかく「続く」ため、飽きっぽい人にもぴったりなのだ。

人生100年時代、60歳から先のキャリアプランについて真剣に考える人は多いだろう。複数の仕事を持つことを考えているのであれば、セカンドキャリアの選択肢の一つになりうるのが「社外取締役」という職業だ。なぜ今、社外取締役に注目が集まるのか。また、社外取締役になるためには、どのような知識が必要なのか、調べてみた。

この1年半のコロナ禍により、世界的にクラウドの導入が一気に進んだと言われる。「この2年で利用が倍増」というのは、クラウドストレージの「Box」を提供するボックスジャパン代表取締役社長の古市克典氏だ。アフターコロナの世界でビジネスパーソンの働き方はどう変化するのか? シリコンバレーの状況にも詳しい古市氏に取材した。

ヒューレット・パッカードといえばパソコン普及期に重要な役割を果たしたハードウエアメーカーだ。シリコンバレーの老舗企業だが、現在はパソコン事業を「ヒューレット・パッカード」(以下、HP)として切り離し、「ヒューレット・パッカード・エンタープライズ」(以下、HPE)としてクラウドの時代に合わせた変革を図っている。HPEの社長兼CEOアントニオ・ネリ氏が現在進めるのは、ハードウエアベンダーからサービス企業への変革だ。なぜ、パソコンメーカーの老舗であるヒューレット・パッカードは、クラウド重視へかじを切ったのか?

未だ終わりの見えない米中貿易戦争の中で窮地に立たされているHuawei(以下、ファーウェイ)、2020年は新型コロナウイルスの感染拡大というダブルパンチを食らったものの、地元・中国市場に支えられなんとか成長を遂げた。3月31日に中国本社で開催された、ファーウェイのアニュアルレポート発表会と日本での代表取締役の会見をレポートする。

「3つのF」で抑え込みに成功──オードリー・タン氏が語った、台湾の新型コロナ対策

LINEが9月11日に開催した年次イベント「LINE DAY 2020」では、台湾政府でデジタル担当大臣を務めるオードリー・タン氏(Audrey Tang、唐鳳)がオンラインで現地から参加し、台湾のコロナ対策、AIの未来などについて語った。

ざっくり分かる「LINE DAY 2020」まとめ──ニューノーマル時代に向けた新機能の数々

9月10日、LINEは年次イベント「LINE DAY 2020」をオンラインで開催。オンラインが当たり前の時代に向けた新サービスを発表した。

長時間労働、パワハラ、セクハラなどのハラスメントと、労働環境をめぐる課題は多い。人手不足の現在、働きやすさはリテンションを高め、優れた人材を採用するうえで重要なポイントだ。“働きがい”をキーワードに35年にわたって調査を続けているGreat Place to Work InstituteのCEOが、ランキング上位の企業と語った。

仮想通貨は2018年も話題を振りまいたが、それでも、「財務システムは書き換わっている」と述べるのは仮想通貨「Ethereum」(イーサリアム)を共同で立ち上げたのち、新たに「Cardano」という仮想通貨の開発を進めているCharles Hoskinson(チャールズ・ホスキンソン)氏だ。

日立製作所へ送配電会社を売却することが2018年末に明らかになったABBは、スイスを拠点とする産業機器メーカーだ。2017年度の売上高は前年比1%増の343億1200万ドル、5年前にCEOに就任したUlrich Spiesshofer氏が語った、ABBの変革と組織戦略についてまとめる。

個人に合わせたサービスや製品を提供するパーソナライズの取り組みは、ホテルでも始まりつつあるようだ。2016年に136億ドルでStarwood Hotel & Resortsを買収し最大手となったMarriott International(マリオット・インターナショナル)は、デジタルの力を借りて1億1000万人という会員に個別対応するという。

オープンソースソフトウェア企業のRed Hat(レッドハット)が、自社技術を最大活用してもらうべく「Open Innovation Labs」というサービスを展開している。Red Hatの担当者が実際に顧客の横に座り、新しい開発のやり方を指導するという点が特徴。“個人指導”的なサービスが求められている背景には、顧客の強い要望があるという。

グーグルのクラウドサービス「G Suite」をユニクロのファーストリテイリングが全世界の拠点で採用した。その理由とG Suiteの最新機能について、開発責任者に聞いた。

普通のワーカーの仕事をもっと効率化できないか――2003年の創業以来、この課題に取り組んできたのがサービスナウ(ServiceNow)だ。ITサービス管理からスタートし、カスタマーサービス、人事などに従事する人の業務効率化をクラウドで提供する。世界で最も革新的な企業と言われる同社の強さはどこにあるのだろうか? 日本法人を率いる村瀬将思氏の話を中心にまとめる。

急成長BIソフトウェア企業ドーモ(Domo)日本法人の川崎友和代表取締役は、ここ数年で日本企業のデータ活用に変化を感じているという。日本におけるデータ活用とドーモのビジネスについて話を聞いた。

AIはどのハイテク企業にとっても重点分野だが、グーグルはAIの製品化にあたって「全員が使える」を指針としている。Google CloudでチーフサイエンティストとしてAIの取り組みを率いるフェイフェイ・リー氏は、AIの将来に楽観する一方で、偏見に対して早期から取り組む必要があると訴える。

第173回

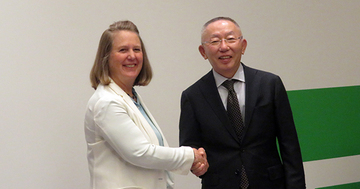

Facebookのデータ不正流用は、我々がデータエコノミーの時代に生きていることを実感させる事件となった。Facebook上でデータを共有すると、そこから先は自分のデータが管理できないという不信感も一部から出された(Facebookはユーザーが自分のプライバシーを管理できるツールを提供している)。データの価値が高まる中、「国境を超えてデータが流れる仕組みが必要」というのは、ソフトウェア業界団体のBSA(The Software Alliance)のプレジデント兼CEO、Victoria A. Espinel(ビクトリア A. エスピネル)氏だ。Espinel氏にデータ時代の課題について聞いた。

第172回

AIという言葉を聞かない日はない。そのAIの土台となる統計解析を専業とするSAS Instituteは「アナリティクスエコノミー」が到来するという。それはどんなものか、そもそもAIはいいことばかりなのか? SASが米デンバーで開催した年次イベントで探った。

第172回

データの活用が進むと人事はどう変わるのか? 質、量ともに人材の課題は日本企業にとって大きい。人事が関連した作業の効率化、適切な採用、配置など人事テックが注目される所以だ。この分野大手のWorkdayは年成長率36%増で成長しており、今年は日本市場にも力を入れる。今年1月末に日本法人の代表取締役に就任したRob Wells氏、米国本社でバイスチェアマンを務めるMike Stankey氏に話を聞いた。

第167回

これからは、人を大切にしているかどうかで企業が評価されるようになる――Salesforce.comで最高イクオリティ責任者として、人が関する課題に取り組むTony Prophet氏の預言(“prophet”は英語で預言者の意味)だ。ダイバーシティ、労働現場での女性不足などについては日本でも関心が高まっているが、先行していると思われる米国でも取り組みは始まったばかりのようだ。