太刀川英輔

第8回

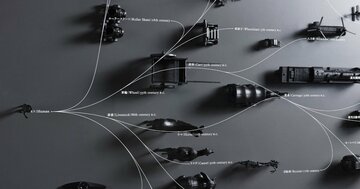

進化思考をざっくり説明すれば、生物進化と同じようにエラー的な変異と、本質的な適応の往復を思考の中で実践する思考法です。進化思考は四つの適応の観察手法と、九つの変異的な発想法から成り立っていますが、それらの知恵をつなげて使うにはどうしたらいいのか、実例を踏まえてご紹介します。

第7回

創造性を発揮するのに必要となるのは注意深い観察力。今回は、どんなジャンルにも共通して利用できる「四つの分析」についてお伝えします。

第6回

発想にはある特定のパターンが現れる。どうすれば人は創造的になれるのか。はたして優れたアイデアに隠されたルールとは。アイデアの出し方について、進化思考から読み解いてみよう。

第5回

非創造的な生態系と言える日本の研究者の実態。しかし、各年代に適した創造性教育を実施すれば、現状を変えていくことは可能かもしれない。

第4回

2年ぶりのノーベル賞受賞に沸く日本。今年度受賞者の眞鍋淑郎氏をはじめ、過去の受賞者たちについて調べていくと、受賞のきっかけとなる研究は30代半ばに行われている傾向が見えてくる。今回は創造性と年齢の関係について、進化思考を用いて考察してみたい。

第3回

今回は、日本人が特に嫌う「失敗」について取り上げる。生物進化を検証すれば「小さな失敗」こそが創造の萌芽であり、これを否定し続ければ、環境の変化に適応できず死につながるという事実が見えてくる。

第2回

今年4月に発刊された全512ページの大作『進化思考――生き残るコンセプトをつくる「変異と適応」』が、クリエイターのみならず、ビジネスマンの間でも話題を呼んでいる。著者の太刀川英輔氏は、慶應義塾大学で建築デザインを学んでいた学生の頃から「創造性は本当に、一部の天才しか持ち得ないものなのか?」という疑問を抱いて探求を積み重ね、「生物の進化に創造性のヒントが詰まっている」ことを見いだした。今回は生物の生態から、いまパナソニックなどで話題の大規模な希望退職によるリストラについて、進化思考的に考察を深めてみよう。

第1回

企業や教育現場など、さまざまなシーンで活用され始めている「進化思考」。生物の進化パターンには、創造性のヒントが詰まっている。そのエッセンスとは――。