桑畑正十郎

京セラやKDDIを創業し、JAL再建にも尽力した稲盛和夫氏が8月、逝去した。組織を小集団に分けて効率化を図る「アメーバ経営」や仏教的な「利他の心」を重視する独自の経営理念で、“経営の神様”と称された稲盛氏。その生きざまには、約150年前に一代で川崎重工業の基礎を築いた“造船王”川崎正蔵との意外な共通項がある。激動の時代、ともに「徒手空拳」の下積みからたたき上げ、日本をリードする企業を作り上げた2人の経営哲学に迫ってみよう。

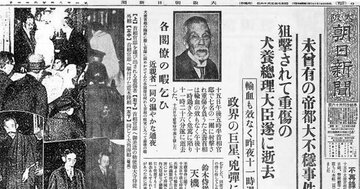

参院選の選挙期間終盤、7月8日に安倍晋三元首相が銃撃され、命を落とした。21世紀の日本でこんなことが起こるとは、にわかに信じがたい事件だ。しかしながら、近代史を振り返れば、要人銃撃や首相暗殺などのテロは枚挙にいとまがない。およそ1世紀前の日本と世界の状況を振り返ると、意外な類似点もある。原敬や浜口雄幸、犬養毅まで要人襲撃・暗殺の連鎖を見ていけば、時代の大きな転換点が浮かび上がる。

世界経済フォーラム(WEF)が、ジェンダー不平等、男女格差の状況を分析して発表している「ジェンダーギャップ指数」。日本は年々順位を下げ、2021年版では対象153カ国中120位となっている。依然格差のある日本社会、そんな状況で新5000円札の肖像に津田塾大学の創始者である津田梅子が選ばれた。150年前に日本初の女子留学生となり、帰国後、女子教育のパイオニアとなった梅子は、今の日本をどのように見るだろうか。

大国のエゴによって再び戦争が引き起こされた。長期化する戦争の被害者となるのは市民であり、ウクライナでも惨劇は繰り返されている。大国の軍事力が小国を蹂躙(じゅうりん)する覇権主義、それは近代国家成立の150年前に「東洋の小国」日本が直面した事態でもあった。ペリー提督率いる黒船襲来が幕末の始まり――と広く認識されているが、実はペリー以上に直接、維新という変革に関わり、影響を及ぼした一人の若き外交官がいた。

新型コロナウイルスの世界的流行は、オミクロン株の爆発的な感染拡大によって一段と深刻な状況を招きつつある。今ほど「疫学」への見識が問われている時代はないのではないか。さて、疫学の原点を考えるとき、明治初頭に実証的な疫学の重要性に気付いた高木兼寛(たかきかねひろ、1849~1920年)という医師がいたことを忘れてはなるまい。当時多くの人々が悩まされた脚気(かっけ)の治療・予防策に“麦飯”を推奨して効果を上げ、「麦飯男爵」との異名を得た高木の言行に脚光を当ててみよう。

幕末の英雄として多くのドラマや小説で描かれてきた坂本龍馬だが、実はその功績の多くが創作であるとの見方が強まっている。歴史教科書では「薩長の盟約に尽力した」という程度の紹介にとどまり、幕末史研究の専門家からは虚像と実像との乖離(かいり)が指摘されている。なぜ、龍馬の功績は誇張されてしまったのか。

大河ドラマ『青天を衝け』をきっかけに、渋沢栄一とともに注目を集めた明治初期の経済人・五代友厚。その五代が、参議・大隈重信と非常に親しかったことはあまり知られていない。実は二人の信頼関係は厚く、かつて独断専行の気があった大隈を、五代が手紙で諫めたこともあった。大隈を寛容な気質に変えたという、その手紙はどのようなものか。

「東の渋沢、西の五代」と並び称された、明治初期の起業家・経済人である渋沢栄一と五代友厚。12月26日(日)に最終回を迎えたNHK大河ドラマ『青天を衝け』では、それぞれを吉沢亮、ディーン・フジオカが演じた。いずれも産業分野におけるパイオニアである。幕末期から活躍した“勝ち組”の五代と、パリ万博から帰国後“負け組”から逆転を果たした渋沢との関係性を追ってみよう。

東京・上野公園にある、西郷隆盛の銅像。特徴的なのは、「犬を連れている」ことだ。武士や軍人、政治家の銅像といえば立派な格好をしているのが普通だが、なぜ“普段着で愛犬連れ”だったのか。その理由をひもとくとともに、西郷と犬の関係から人物像を考察してみたい。