週刊朝日

激戦のビルマ戦線で出会ったマラリアに冒された一家…助けるか、見捨てるか、日本兵たちが下した決断は?

インパール作戦の大失敗により、多くの兵士が餓えや病に倒れたビルマ戦線。その一角で、ある小部隊はマラリアに冒された現地の一家と出会う。マラリアの治療薬・キニーネも数少ないなか、彼らが下した決断とは?実際にビルマで戦った武居正利氏が、『週刊朝日』に寄せた手記には、極限の戦場で見た人間の尊厳が描かれていた。※本稿は、週刊朝日編『父の戦記』(朝日新聞出版)の一部を抜粋・編集したものです。

死刑を前にして結ばれた“日韓友好の誓い”、マレー捕虜収容所で日本兵が残した「謝罪の言葉」とは

日韓友好が叫ばれて久しいが、敗戦直後に戦勝国側の証言のみで死刑が決まった日本兵たちは、処刑を目前にして国籍を越えた「友好の誓い」を結んでいた。マレー捕虜収容所でその一部始終を見届けていた泉淳氏が、『週刊朝日』に寄稿。その手記からは、日韓の絆が滲み出ていた。※本稿は、週刊朝日編『父の戦記』(朝日新聞出版)の一部を抜粋・編集したものです。

怯える農民にそっと手を差し伸べた日本兵…極限状態のなかで人間の心を取り戻した瞬間とは

雪が吹き荒れる戦場で極限状態を迎えた日本兵たちは、もはや何も考えられなくなっていた。しかし、怯える農民の一行と出会った瞬間、彼らはそのときだけ人の心を取り戻したという。太原攻略戦に参加した中山正男氏が『週刊朝日』に寄せた手記をもとに、兵士たちが見た戦場のぬくもりに迫る。※本稿は、週刊朝日編『父の戦記』(朝日新聞出版)の一部を抜粋・編集したものです。

誰もが知る天才・アインシュタインには「人生最大の失敗」があったという。彼を長年にわたって悩ませた「失敗」の驚くべき顛末とは――。その逸話を宇宙物理学者・須藤靖(東京大学教授)の著書『宇宙は数式でできている』(朝日新書)より抜粋して紹介する。

定年を迎える人にとって、その後の人生に期待が膨らむ一方で、老後のお金問題に頭を抱えているという人も多いはずだ。どうお金と向き合えば、不安を解消できるのか。専門家に意見を求めた。

発症国の中国を抜き、世界最多となった米国は感染者が10万人を突破、死者は1619人に達した。次いで多いイタリアは感染者が8万6498人に達し、死者数は9134人と世界最多となっている。イタリア出身で米国の首都ワシントン在住のジャーナリスト、シッラ・アレッチさんが両国の現状をルポした。

マスクの深刻な品薄状態に目をつけ、マスクを買い占める人や「転売ヤー」と呼ばれる転売の差額でもうけようと企てる人らがネットオークションやフリマアプリなどで高額で取引する状態が、新型コロナウイルスの拡大とともにひろがった。3月上旬には、静岡県議が大量のマスクをネットオークションに出品し高額で取引したとして謝罪する騒動もあった。

新年度からの進学や転勤に向けて、本来はいろいろ買い物をしたい時期だが、今年は様子が異なる。新型コロナウイルスの感染が広がり、経済が全体的に混乱しているのだ。マスクは店頭から消え、洗濯機や冷蔵庫といった家電にも品不足は広がりつつある。中国からの輸入が減って、値上がりが懸念されるものもある。

東日本大震災から9年の月日が経った今も福島第一原発の事故には疑惑が残っている。ジャーナリストの桐島瞬氏が取材した。福島第一原発の事故では1、3、4号機が水素爆発を起こし、大量の放射性物質が大気中に拡散した。だが、3号機は核爆発だったのではないかとの疑惑がある。実際、3号機が爆発した瞬間には黒煙が舞い上がり、白煙が立ち上った1号機とは様相が違った。

私立大の志願者数の速報1位は今年も近畿大で、7連覇となる見込み。一般入試の志願者数は、人気を測るバロメーターの一つとして注目される。だが今年は、本来人気が高いはずの大学の大半が、志願者数を減らすことになりそうだ。

今年の入試で大学入試センター試験が最後となり、来年からは大学入学共通テストに変わる。入試制度の変わり目には、受験生が浪人を回避して安全志向になると言われているが、今年の国公立大やセンター利用私大の出願にもそれが色濃く反映されていた。

偏差値から特色重視へ、いま大学の序列が変わりつつある。各大学が少子化で学生を取り合うなか、それぞれ改革を進めてきた。その結果、教育内容が見直されるなど、学生の選ぶ基準が偏差値から変わってきたのだ。大学の多い東京だけでなく、関西でもその変化は如実に起きている。

現代人を悩ませる肩こり。つらい症状を何とかしようと解消グッズを試してみたり、マッサージを受けてみたり……それでもなかなか改善されず、“肩こり難民”に陥っている人もいるのではないだろうか。そんな肩こり難民を救う方法として注目されているのが、背中の肩甲骨まわりの筋肉をほぐすストレッチ「肩甲骨はがし」だ。

アレルギー性鼻炎とアレルギー性結膜炎、ぜんそくなどのアレルギー疾患が続発することを「アレルギーマーチ」と呼びます。この最初のきっかけは、皮膚にあるということをご存じでしょうか? 好評発売中の『心にしみる皮膚の話』著者で、京都大学医学部特定准教授の大塚篤司医師が解説します。

近年注目される腸内フローラは、その乱れにより全身のトラブルを引き起こす。帝京平成大学教授の松井輝明医師は、「大腸劣化」が起こっていることに危機感を覚え、著書『日本人の大腸は「劣化」している! 大腸活のすすめ』(朝日新聞出版)を発刊した。松井医師に一問一答形式で答えてもらった。

2019年入試で全国の医学部に強い高校からどの医学部に何人合格したか、現在発売中の週刊朝日MOOK『医学部に入る2020』で調査している。「国公立大学」と「私立大学+大学校」別の合格者数をみると、その高校の実力がわかる。また、「医学部合格者数トップ40」に入ると、医学部を志望する優秀な生徒がさらに集まる。合格実績をみて、学校選びの参考にしてほしい。

テレビショッピング市場は緩やかながらも、拡大傾向を続けているという。テレビショッピングは、商品の「お値打ち感」を打ち出しているのも特徴の一つ。「特別価格」にひかれて、思わず購入してしまった経験がある人も多いだろう。1日だけの特別値引き価格の商品では3億円、4億円も売れることがあるという。

「花粉症薬が保険適用外に」というニュースが、8月下旬に話題になりました。これが正式に決まるとどういうことになるのでしょうか? 著書『心にしみる皮膚の話』が好評発売中の京都大学医学部特定准教授の大塚篤司医師が解説します。

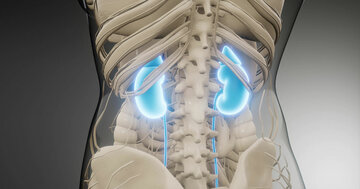

人工透析に至る主な原因となる慢性腎臓病(CKD)は、国民の10人に1人がかかっている病気だ。人工透析にならないために、CKDの発症を予防し、発症しても適切な治療を受ける必要がある。

体のSOSサインとも言える痛み。日ごろから頭痛や腰痛に悩まされている人も多いが、緊急性の高い病気には、どんな痛みがあるのだろうか。症状から病気を診断するエキスパートの総合診療医や、痛み治療を専門とする麻酔科医らに聞いた。