「貨幣」とは「借用証書」である

中野 MMTが立脚しているのは「信用貨幣論」という学説です。

――信用貨幣論とは?

中野 イングランド銀行の季刊誌(2014年春号)の解説がわかりやすいので、それに基づいてご紹介しましょう。その解説は、「商品貨幣論が根強いけれども、それは間違ってます。信用貨幣論が正しいんですよ」という趣旨で書かれているのですが、そこに「今日、貨幣とは負債の一形式であり、経済において交換手段として受け入れられた特殊な負債である」という文章があります。要するに、貨幣は「特殊な借用証書」だというのが「信用貨幣論」なんです。

――ちょっと、何を言っているのかわかりません……。

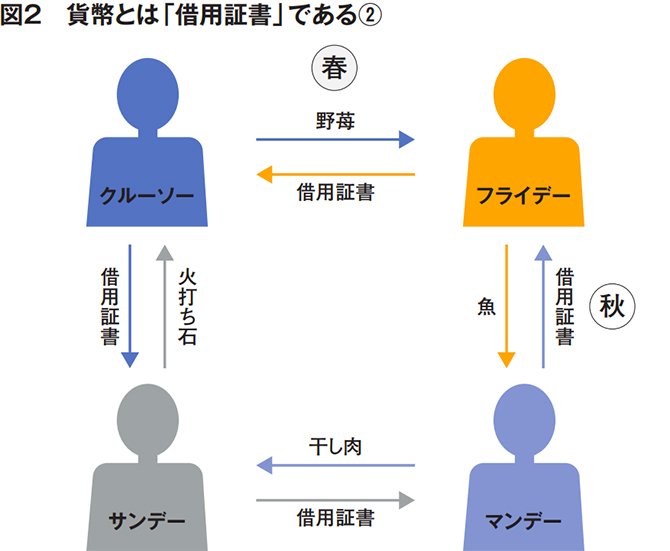

中野 ですよね……。その季刊誌では、「信用貨幣論」の意味をわかりやすく説明するために「ロビンソン・クルーソーとフライデーしかいない孤島」という架空の事例を挙げています。

その孤島で「ロビンソン・クルーソーが春に野苺を収穫してフライデーに渡す。その代わりに、フライデーは秋に獲った魚をクルーソーに渡すことを約束する」とします。この場合、春の時点で、クルーソーがフライデーに対して「信用」を与えるとともに、フライデーにはクルーソーに対する「負債」が生じています。そして、秋になって、フライデーがクルーソーに魚を渡した時点で、フライデーの「負債」は消滅するわけです。

しかし、口約束では証拠が残りませんよね? そこで、約束をしたときに、フライデーがクルーソーに対して、「秋に魚を渡す」という「借用証書」を渡します。この「借用証書」が貨幣だというわけです。

――たしかに、クルーソーは、秋になってその「借用証書」をフライデーに渡せば、魚と交換できますから“貨幣っぽい”ような気はしますが、あくまでもクルーソーとフライデーの間での取り決めというだけではないですか?

中野 では、話を少しアレンジしましょう。

この島には、クルーソーとフライデー以外に、火打ち石をもっているサンデーという第三者がいるとします。そして、サンデーが「フライデーは約束を守るヤツだ」と思っているとともに、「魚が欲しい」と思っていれば、クルーソーはフライデーからもらった「秋に魚を渡す」という「借用証書」をサンデーに渡して、火打ち石を手に入れることができるでしょう。

さらに、この三人に加えて、干し肉を持っているマンデーという人もいたとします。そして、マンデーも「フライデーは約束を守るヤツだ」「魚が欲しい」と思っているとすれば、今度は、サンデーが例の「借用証書」をマンデーに渡して干し肉を手に入れることができるでしょう。

その結果、フライデーは「秋に魚を渡す」という債務を、マンデーに対して負ったということになります。そして、秋になってマンデーがフライデーから魚を手に入れれば、フライデーの「借用証書(負債)」は破棄されるわけです。

――なるほど。たしかに、そのように「借用証書」が流通すれば、貨幣と言えそうですね。イングランド銀行の季刊誌が「貨幣とは負債の一形式である」と書いている意味が少しわかってきました。