ビジネスモデル変革のために

人材獲得に積極投資すべき

経営者の姿勢という点において、日本企業と海外の先進企業で大きな違いはありますか。

酒井:日本の大企業は、環境変化や新しいテクノロジーの出現を、新たな成長機会としてとらえていこうという積極的な姿勢が少し足りないように思われます。概してグローバル企業のほうが、より創造的、革新的な新技術の採用に対して前向きです。

「KPMGグローバルCEO調査2017」においても、「技術破壊は脅威ではなく、機会ととらえている」と考えるCEOは主要10カ国全体で7割近くだったのに対し、日本は約半数に留まりました。

一方で、技術イノベーションによって自社の業界に大きな破壊が起きると予想している割合は、調査対象全体より日本のほうがはるかに高く、加えて、自社が最新テクノロジーに追い付いていないことを懸念している割合もかなり高くなっています。この結果から、日本のCEOは、破壊的テクノロジーに対する取り組みに遅れがあることを強く認識している様子がうかがえます。

現在のような産業変革期においては、破壊的テクノロジーの出現を、成長機会として自社のビジネスに積極的に取り込んでいく姿勢が重要なのではないでしょうか。

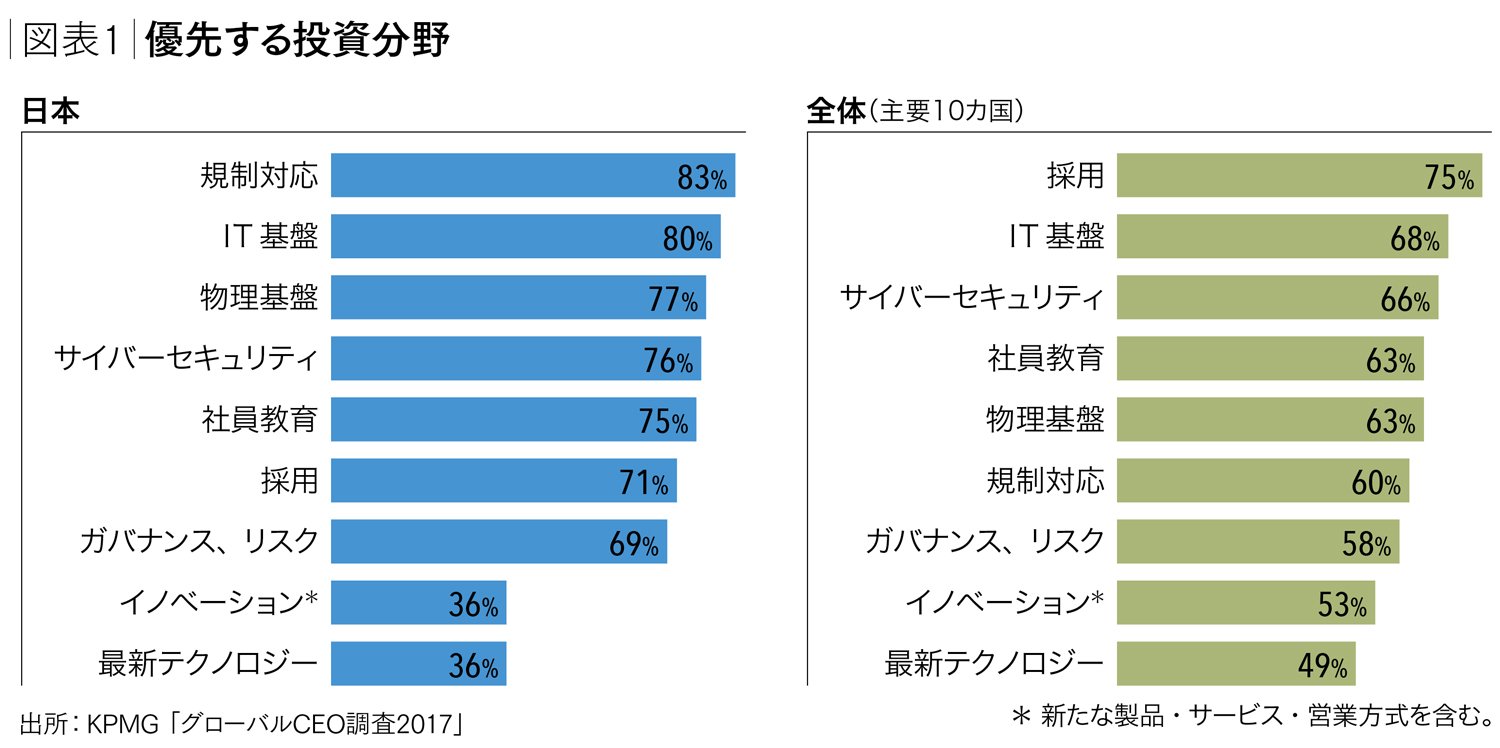

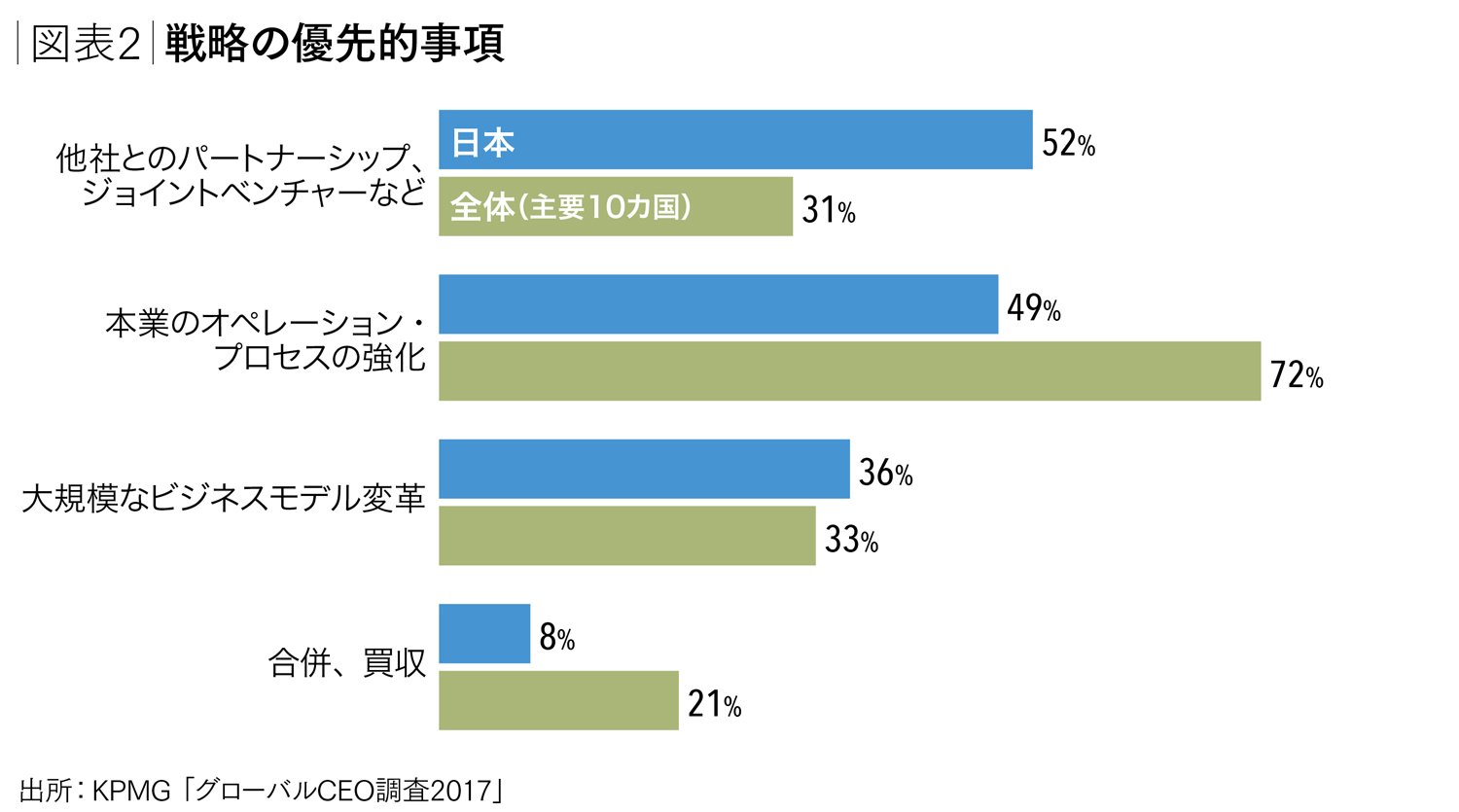

高橋:今後の優先的投資分野でも、日本企業と海外企業で顕著な違いが見られます。今回の調査対象全体では、「人材採用」が優先的投資分野の筆頭に挙げられました。これは、既存のビジネスモデルを変革するために、最先端の専門知識やスキルを持った人材の獲得を重視する姿勢の表れだといえます。

一方、日本のCEOでは優先的投資分野として「規制対応」を挙げた人が最も多かったことが特徴的でした。守りを重視することは大切ですが、その姿勢が強すぎると、イノベーションの創出という点において、グローバル企業にますます引き離されてしまうのではないかと懸念します。

酒井:アメリカではトランプ政権になってからの移民政策の変更によって、以前ほどは世界中から優秀な人材が集まらなくなったようです。シリコンバレーなどは住居費などの生活コストがどんどん上昇する一方で、永住権は取りにくくなっているので、見切りをつけた研究者や技術者が他国に流出し始めたとも聞きます。ある経営者は、「日本にとってこれは千載一遇のチャンスだ。神風が吹いている」と言っていましたが、ほんの数年前なら日本に見向きもしなかったトップレベルの海外人材をいまなら採用できるかもしれない。まさに人材獲得に積極投資すべきタイミングかと思います。

高橋:日本の基幹産業である自動車業界においては、これまではハードウェアが競争優位を左右していましたが、今後はEVや自動運転などソフトウェアの時代になるといわれています。ソフトウェアやコンピュータサイエンスの一線級の人材を海外からもどんどん採用していかなければ、日本の自動車産業は主役の座を奪われることになりかねません。

いずれの業界においても、自社が競合企業によって破壊されるか、あるいはみずから業界を破壊し成長していくのか、すなわち、“disrupt or disrupted”の決断を迫られる時代になってきています。