葬祭扶助の火葬費が600円(7歳以上)と格安の公営の瑞江葬儀所(江戸川区)はいつも満杯なので火葬の予約が取れるまで遺体を1~2週間、ここで預かることも多い。

都内の火葬場のほとんどは民間なので火葬費は葬祭扶助でも約3万9000円と割高になるが、1日5~10件の葬祭扶助の葬儀が入るなどやむを得ない場合は民間の火葬場も使う。

火葬後、遺骨が入った骨つぼを遺族が引き取るケースは4割ほど。

2022年では郵送で遺族が遺骨を引き取ったケースが233件もあった。残り6割は引き取り手のない無縁遺骨として納骨堂で保管される。

「遺族がいない場合、私たちが病院や警察、自宅などにお迎えにあがり、火葬後のお骨拾いもする。骨つぼを持って帰り、ここの納骨堂に保管します」と大山斎場長。

納骨堂などの施設で預かる無縁遺骨は年間1400~1600柱で、5年間保管して引き取り手がなければ、埼玉県入間郡にある「第二聖恩山霊園」の無縁合祀墓に移す。

納骨堂の内部を見せてもらったが、引き取り手のない遺骨は納骨堂の一番下か、上にある引き戸の中に納められていた。

大きいつぼと小さい三寸つぼの2種類があったが、「1年目は大きいつぼのまま保存しますが、2年目になるとスペースをとるので三寸つぼに移し替えます」と大山斎場長。

納骨堂に遺骨が入った骨つぼを遺族が引き取りにくるケースはほとんどない。

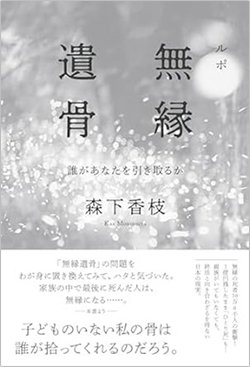

『ルポ 無縁遺骨』(朝日新聞出版)

『ルポ 無縁遺骨』(朝日新聞出版)森下香枝 著

同課長で葬祭ディレクターの奥野久美子さんによると、最近は遺骨を引き取った遺族が亡くなり、自宅に置きっぱなしになった遺骨が発見されたので引き取ってほしいと福祉事務所から依頼されるケースも毎月1件程度、あるという。

「亡くなった方と引き取った遺骨の2柱をお預かりしますが、こうなると遺骨を取りにくる方はほとんどいません。数年前は足立区の無縁遺骨を保管していたお寺の後継者がいなくなり、廃寺になるのでその無縁遺骨を引き取ってほしいという依頼もありました」と奥野さん。

埼玉県にある納骨堂はまだ余裕があるが、無縁遺骨が増えるといずれいっぱいになるのではないかと大山斎場長は危惧している。