先ほど、起業物語は新自由主義的な成長物語だと述べましたが、新自由主義は先行する福祉国家の否定によって自己規定をします。つまり、大きな政府、官僚制、柔軟性のない大企業、そういったものの陰画としての自由市場の中の柔軟な組織を新自由主義は肯定していくのです。ですから、新自由主義的な成長物語は、官僚制や硬直性を打破して柔軟性を本性とするような新たな組織を作り、それに適応した主体になる物語になるでしょう。『水星の魔女』『梨泰院クラス』はそのパターンに当てはまります。

『銀の匙』はどうでしょうか。この場合、旧来的な農業・牧畜業が否定されるという側面はあるのですが、それはどちらかと言えば経済状況によってすでに否定されてしまっているという方が正しいかもしれません。『銀の匙』の新自由主義的なところは、座学的な学業の否定にあるでしょう。八軒は受験に失敗してエゾノーに入学します。そこで彼は(勉強に使っていたような集中力を利用しつつ、ではありますが)、机を離れたより実際的な知識やスキルを身につけていき、そういった経験が起業という発想につながっていくことになります。エゾノーは、確かに学校ではあるのですが、一般的な学校的な知が通用しない場所なのです。

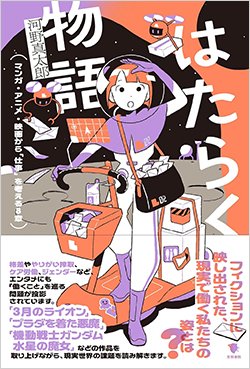

『はたらく物語: マンガ・アニメ・映画から「仕事」を考える8章』(笠間書院)

『はたらく物語: マンガ・アニメ・映画から「仕事」を考える8章』(笠間書院)河野真太郎 著

福祉国家下では、学校で勉強ができることは非常に重要でした。それはある種の「公平」なメリトクラシーの尺度になっていたのです。新自由主義においては事情が変わってきます。もちろん、現代日本もまだまだ学歴社会ですし、ある意味でそれはより熾烈になってきているともいえますが、学校的な(机で学ぶ)知が否定され、人間性、コミュニケーション能力、問題解決力といったものがやたらに強調される雰囲気も感じられるのではないでしょうか。

そこでは、学校で勉強してある一定の能力を手に入れれば(もしくは少なくとも、実際にどうかは関係なく手に入れたということにされれば)それで終わりではなく、常に目の前の問題を解決するような問題解決力・対応力が求められます。その意味で、わたしたちはもはやメリトクラシーの時代からポストメリトクラシーの時代に移ったといえるでしょう。旧来的な制度(福祉国家的な大企業)の否定と学校的な知の否定、それに対する柔軟な問題解決能力の肯定。これがここまで挙げた3作品に共通しているようです。