転移しやすい研修と、転移しにくい研修がある

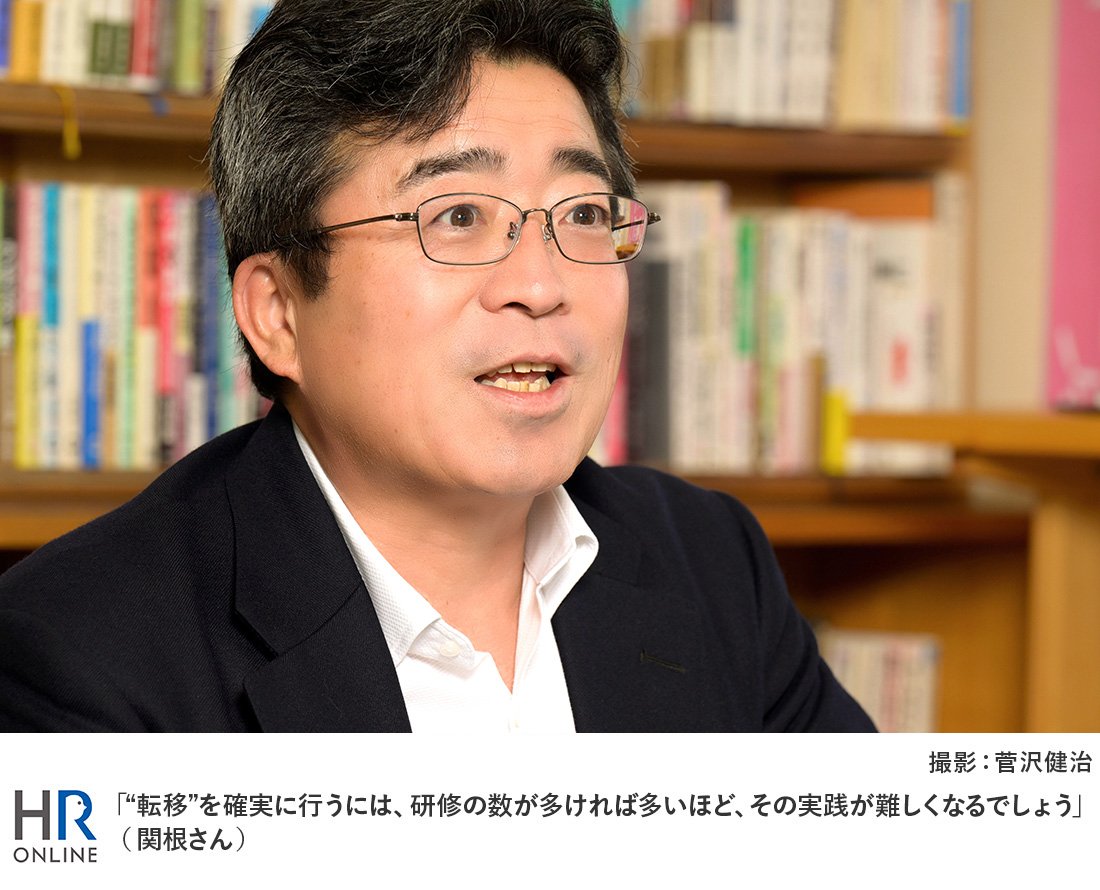

「研修の転移も評価も、測定することよりも促すことが大切」と、関根さんは明言する。では、研修受講者の転移を促すために人事(研修)担当者ができることは何か?

関根 「測定することよりも……」と言いつつ、矛盾するようですが、やはり、研修から数ヵ月後にSCMアンケートをとることをおすすめします。先ほどもお話ししたように、研修の学びが仕事に反映していることがわかると、人事(研修)担当者は勇気づけられますし、次年度の研修実施などに対しても前向きになれるでしょう。また、同じ研修を人事(研修)担当者自身が受講者と同じ立場で受けることも必要です。自分で良い内容だと思えれば、受講者への働きかけも変わり、研修転移を促すことにつながります。

また、受講者の上司に対しては、「研修後、受講者から上司の○○さんに研修内容の報告をしますのでご協力ください」と段取るのがよいでしょう。「私たち人事と一緒に、上司である○○さんも受講者をフォローしてください」「受講者が、上司の○○さんと報告面談のアポをとりますので、(受講者の)話を聞いてあげてください」と。理想は、「受講者の○○さんは、研修を終えて、こういう目標を立てています」といったことまで上司にフィードバックすること。そこまでできないことも多いでしょうが、受講者一人ひとりに応じた情報を職場の上司に伝えられるといいですね。

ウィズコロナの時代、オンラインの活用で研修転移は実現しやすくなったようだが、各企業・団体において、これからの研修はどうあるべきなのか?――その答えとして、関根さんは、「研修の数はできるだけ絞ったほうがいい」と言う。

関根 オンラインでのやりとりが一般的になったため、研修の数も増えている傾向にありますが、数が多ければ多いほど、研修転移は難しくなるでしょう。研修の種類を絞り、ひとつの研修のフォロー研修の回数を増やすほうが効果的ですし、むやみに新たな研修を導入するよりも、その組織が大切にしている研修を長く続けるほうがよいと思います。かつて、上司も同じ研修を受けていれば、「私も若い時に受けて、とても役に立った研修だよ」と言えるので、部下を研修に送り出しやすくなります。

また、研修には、転移しやすいものと、転移しにくいものがあることも頭に入れておきたいですね。教育学では「実質陶冶」と「形式陶冶」という言葉を使うのですが、実質陶冶は、実際に仕事で使える、すぐに役立つスキル系の教育を指し、転移しやすいものです。一方、形式陶冶は、思考力や教養などに重点を置く教育と言われ、外からは見えづらく、転移したかどうかが測定しにくいものです。私は、この形式陶冶も重要だと考えています。いますぐに使える能力ではないけれど、じわじわと身に付く、いわば「人間力」のようなもの――コロナ禍などの有事の際には、そうした力が必要です。転移しやすい研修だけではなく、転移しにくい研修も大切にしていただきたいです。