ニュースで見聞きした国、W杯やオリンピックの出場国、ガイドブックで目にとまった国――名前だけは知っていても「どんな国なのか?」とイメージすることは意外と難しい。そういった中で「世界の国々をざっと理解できる」「聞いたことがない国でもイメージできる」と大人からも子どもからも支持されている本がある。『読むだけで世界地図が頭に入る本』(井田仁康・編著)だ。

本書は世界地図を約30の地域に分け、地図を眺めながら世界212の国と地域を俯瞰する。各地域の特徴や国どうしの関係をコンパクトに学べて、教養として知っておきたい世界の重要問題をスッキリ理解することができる1冊だ。ここでは、本書から一部を抜粋して世界の国を紹介する。

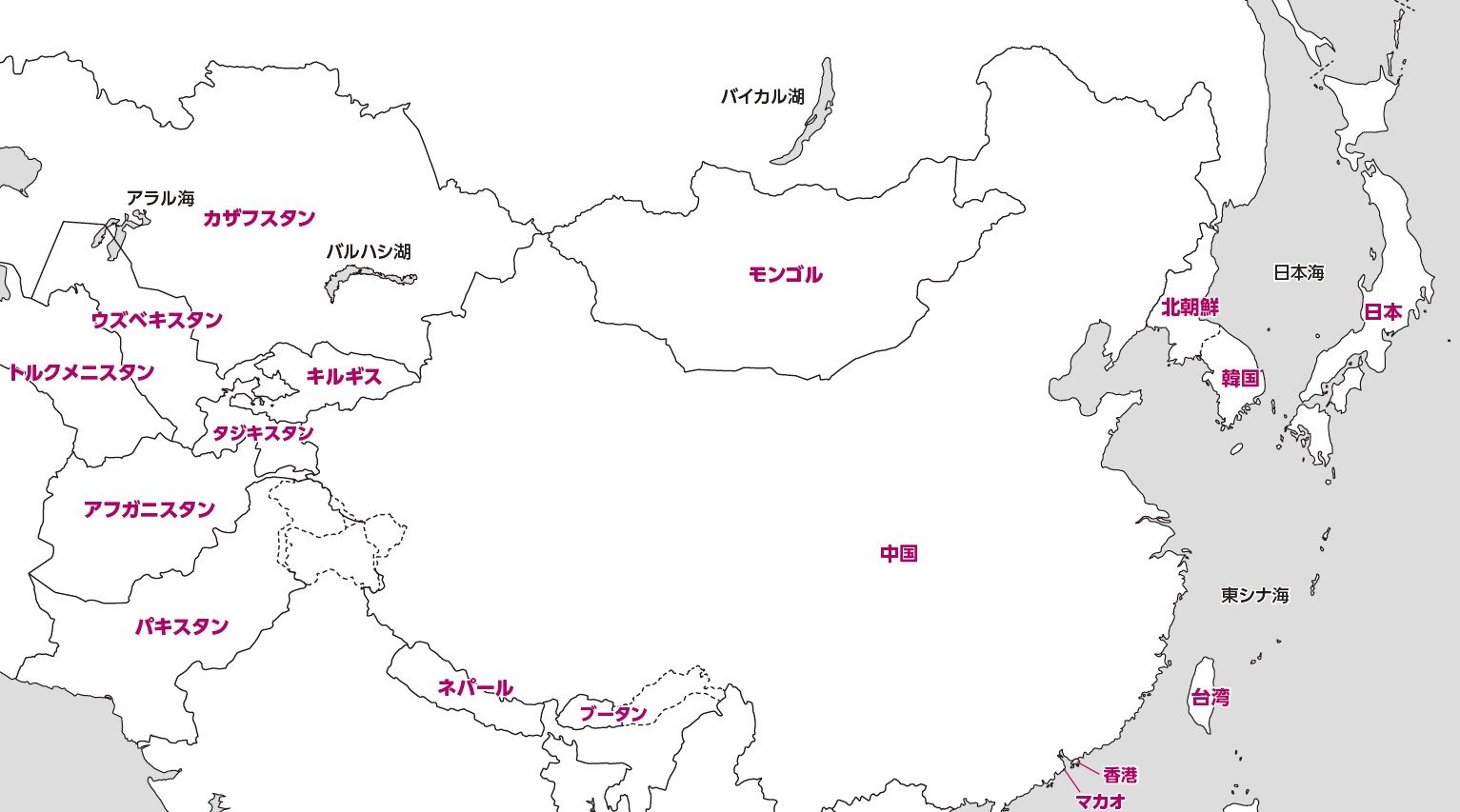

アジアの国々(『読むだけで世界地図が頭に入る本』より)

アジアの国々(『読むだけで世界地図が頭に入る本』より)

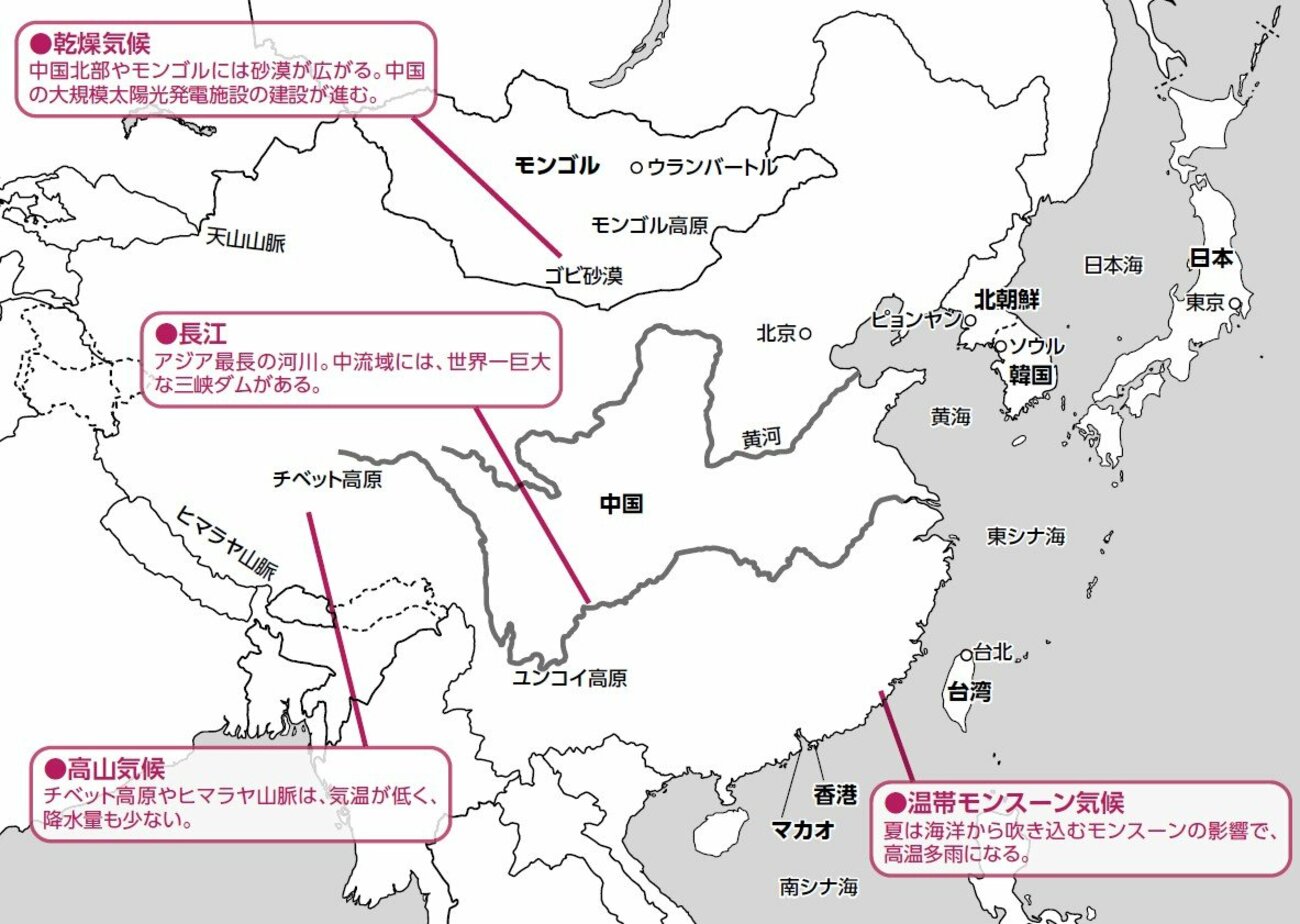

東アジアの国々(『読むだけで世界地図が頭に入る本』より)

東アジアの国々(『読むだけで世界地図が頭に入る本』より)

モンゴルはどんな国?

モンゴル国はアジア大陸の中央部に位置し、北はロシア、南は中国と国境を接しています。

国土の約65%がステップ(草原)で、南部にはゴビ砂漠が広がります。

内陸性の乾燥気候で、冬季の平均気温は零下です。このような厳しい自然条件は耕種農業に不向きであり、羊・山羊・牛・馬等の牧畜が中心で、カシミヤや羊毛は重要な輸出品です。

なお、輸出の約80%は石炭・銅・レアメタル等の鉱産物が占めます(2019年)。

計画経済から市場経済へ移行した歴史をもつ

1924年にソ連の援助を受けて、世界で2番目の社会主義国家モンゴル人民共和国を建国しましたが、その後国家建設は行き詰まり、1992年に社会主義を放棄して現在のモンゴル国となりました。

計画経済から市場経済への急激な移行は、社会的・経済的な混乱を招きました。

それまで農業はネグデル(農牧畜協同組合)や国営農場によって担われていましたが、農地や家畜は私有化され、大量の小規模農家を創出しました。

しかし、市場経済化に対応した生産流通システムが未整備だったため、経営破綻する農家が続出し、無秩序な過放牧により環境破壊も進みました。

その結果、大量の失業者が都市に集中し、1998年に約65万人だった首都のウランバートルの人口は、2020年には約160万人に急増しています。

遊牧民の多くは、伝統的な移動式住居「ゲル」で生活しています。

上下水道の未整備や石炭による大気汚染など多くの問題が発生しています。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

モンゴル国

面積:156.4万km2

首都:ウランバートル

人口:328万人

通貨:トグログ

言語:モンゴル語(公用語)、カザフ語

宗教:仏教51.7%、イスラム教3.2%

隣接:ロシア、中国

(注)CIAのThe World Factbook(2024年6月時点)、『2022 データブックオブ・ザ・ワールド』(二宮書店)を参照

(本稿は、『読むだけで世界地図が頭に入る本』から抜粋・編集したものです。)