同じく夢の中で解決策を見たのが、元素周期律表を発見したメンデレーエフ(1834~1907)です。ケクレもメンデレーエフも、それまでの間、ひたすら考え、考え抜いたことでしょう。それでも答えが分からない。しかしあるとき、正解を夢に見るわけです。

日本の理論物理学者、湯川秀樹博士(1907~1981)の大発見にもアイドリング脳が関係しているかもしれません。湯川博士は、原子核の中で陽子と中性子を結びつけている物質を見つけようとしていました。

ある晩、布団で寝ているときに「中間子」のアイデアがひらめいたといいます。すぐに枕元のノートに書きとめました。この成果により、日本人初のノーベル賞を受賞したのです。

突然のひらめきや独創的なアイデアは言うなれば、ゼロから生み出すというより無関係な考えの思いも寄らない組み合わせ、つまり記憶の連合の産物なのです。

睡眠中も学習中も

神経活動は変わらない

ぼーっとリラックスしているとき、もしくは眠っているとき、脳は何をしているのでしょうか?

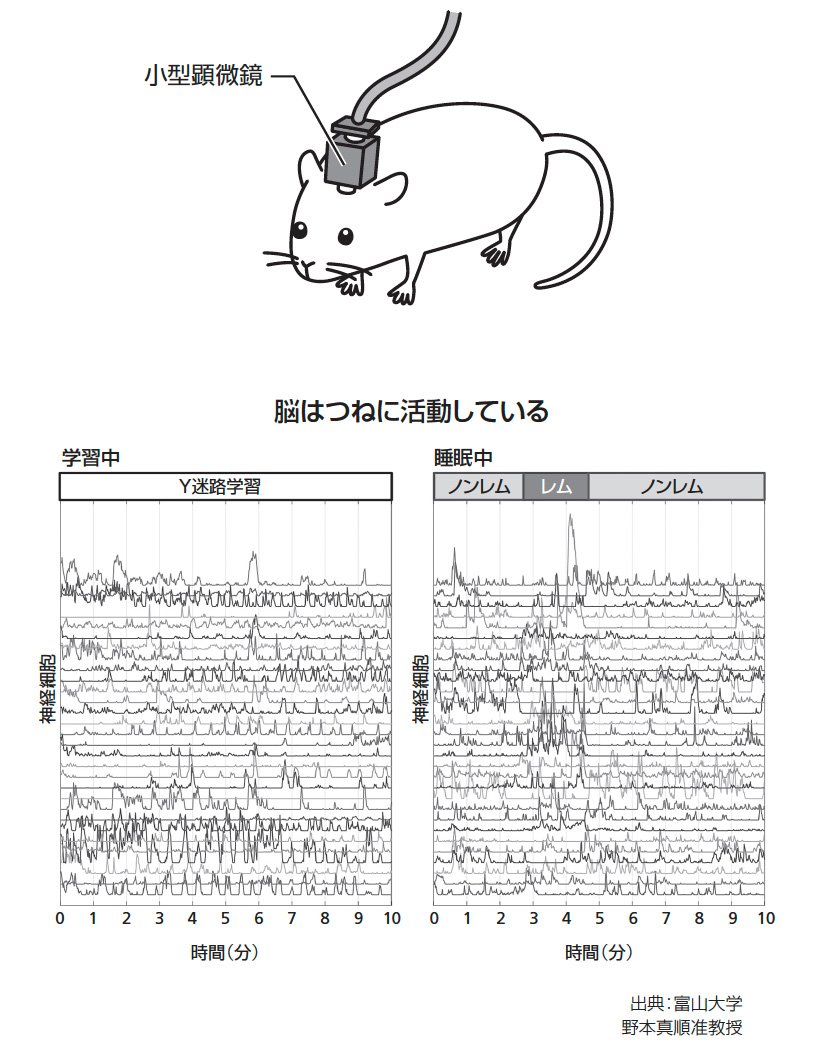

次の図は、マウスの大脳皮質前頭前野(おでこの裏にあたるところ)のニューロンの活動を、学習中と睡眠中で見比べたものです。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

実験では、マウスの脳の大脳皮質のあたり(人の爪先より小さい)に、小型顕微鏡(横幅が7~8ミリ、高さが1.5ミリ程度)のレンズを刺して、ニューロンの活動を見ます。波打つ横線の1本1本がそれぞれ1つのニューロンを表しています。細かく見ていただく必要はありませんが、全体を眺めてみて、どうでしょう。

学習中と睡眠中では、どちらがより活動的でしょうか?

そうです。マウスは学習中も睡眠中も定量的に見て神経活動に変わりはなく、どちらも活動的です。

睡眠中だからといって、ニューロンは休んでいるわけではないのです。睡眠中でもニューロンはさかんに活動している一方で、記憶の中枢である海馬は睡眠中に活動が低下します。つまり脳全体が睡眠中に活発になるわけではなく、大脳皮質の一部の領域が活発になっているのです。