細胞の数が37兆と分かっても

いったい誰が得をするのか

よく考えてみれば、人間の全部の細胞など数えられるはずがない。仕方がないから1人の平均体重を細胞1個の重さで割る、細胞1個の体積で1人の身体の全体積を割るなどして、非常にアバウトな方法で推論された数字が60兆だったのである。最初は概数として示された60兆という数が、ほかに算定のしようもないまま繰り返されているうちに、次第に誰もがそれに疑問を抱くことを忘れて、信じてしまうようになる。常識というのは得てしてそういうものであることが多い。

それを2013年の論文では、過去100年以上にわたる既出論文に当たり、その中で各組織で細胞数のわかるものを選び、組織ごとの細胞の数を算出した。それらの合計として、37兆という数字を見積もったのだ。

もちろん、まだこの数字が真実として確定されたわけではない。それでも60兆という数よりは、真実に近いと言えるだろう。

これは、もう1つ大切なことを物語っていると思っている。身体全体の細胞の数が、60兆から37兆になったからといって(現在はさらに30兆だという論文も出ている)、いったい誰が得をするだろうか。誰の、何の役に立つのだろうかということである。37兆ということがわかって、わが社は大いに得をしたとか、儲かったなどということは皆無であろう。

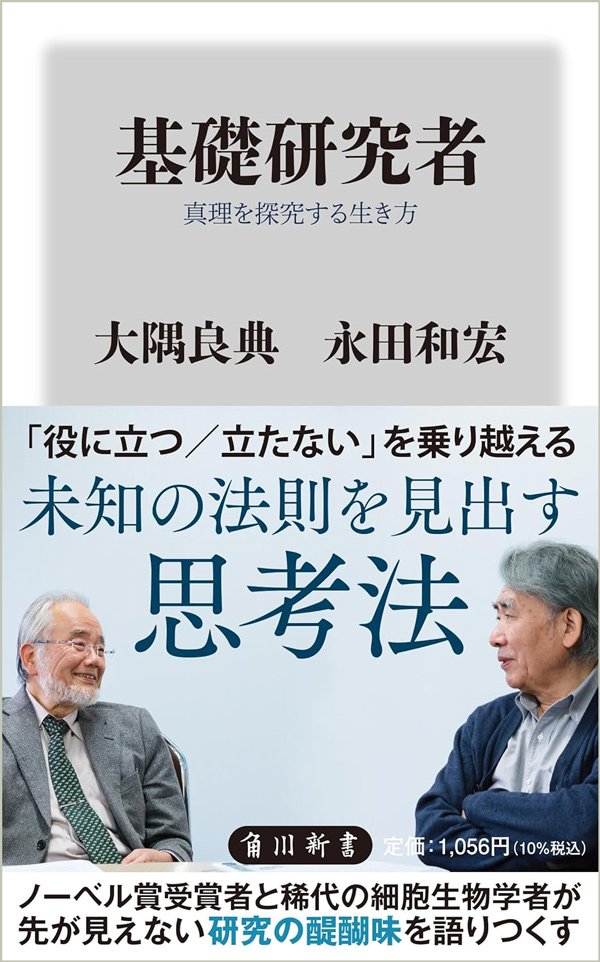

『基礎研究者 真理を探究する生き方』(大隅良典、永田和宏、角川新書)

『基礎研究者 真理を探究する生き方』(大隅良典、永田和宏、角川新書)

しかし、何の役にも立たないけれど、そこに真実の数があれば、あるいはより真実に近い数があれば、それを知りたいと思う、それがまた人間という存在でもあると、私は思っている。役に立たなくとも、真実というものがあるのなら、少しでもそれに近づきたい。ここに人間の本性があり、サイエンスの根幹があると思うのである。基礎研究が大切だと主張する所以でもある。

また、現在進行形で動いているものがサイエンスだとも言える。昨日まで正しいと思われていたことが、今日、ひっくり返る可能性もある。だからサイエンスからは目が離せない。一般の人々にそのように思ってもらえることが、サイエンスにとっても必要であり、科学者は日々動いていくサイエンスの現場を人々に知ってもらう、その努力をすべき役割をも一方で持っていると思うのである。