『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第40回は「読書習慣」について考える。

入試や教科書で出会った「一級品」の文章

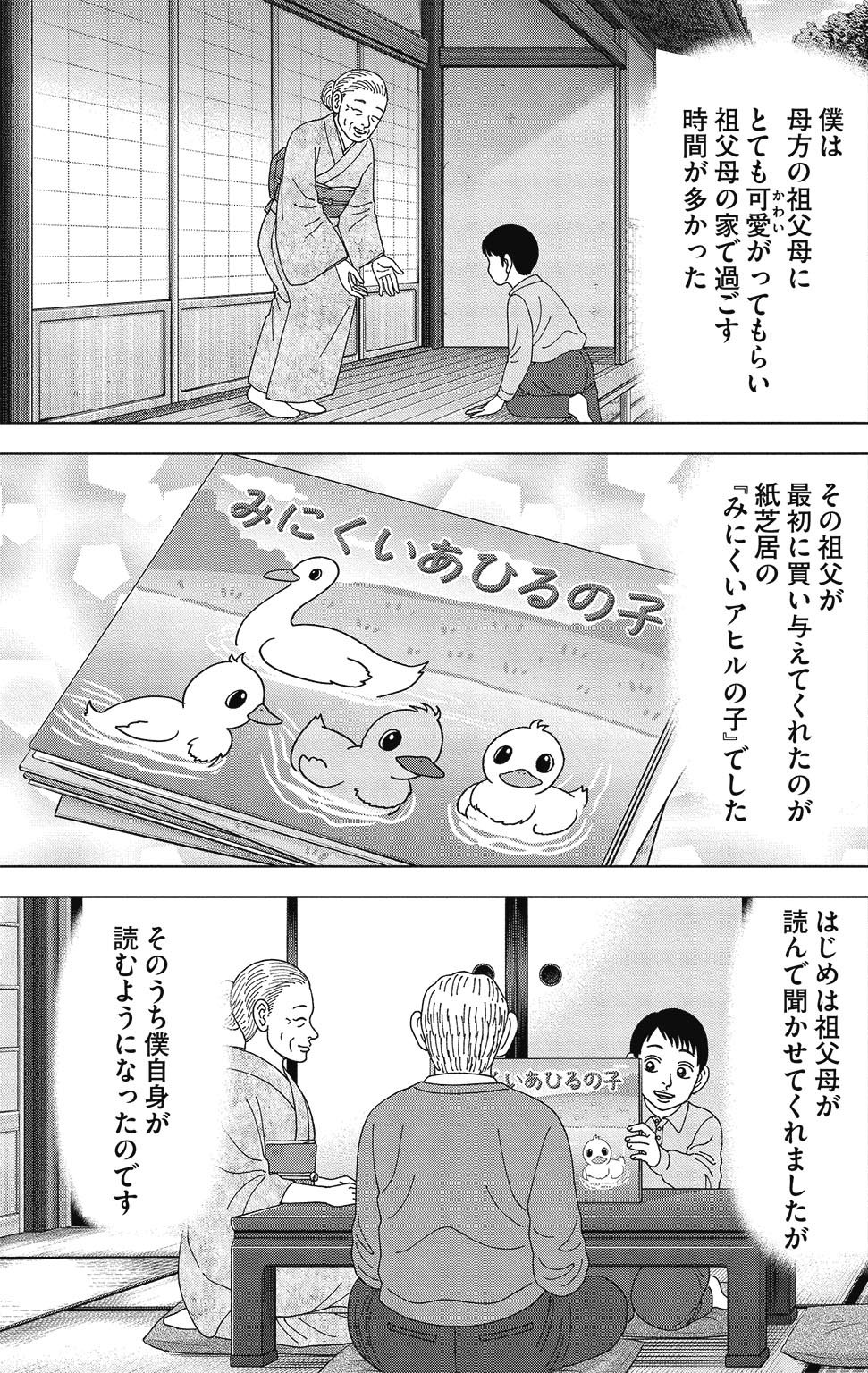

龍山高校東大専科担任の水野直美は、「読解力」の本質を探るために超有名塾講師の話を聞きに行く。自分で本を読み、興味があることを調べ、それを周りの大人から褒められる経験が重要だ、という話をされた水野は、「読書習慣」の重要性を痛感するのだった。

私にとっても、幼い頃から本は身近な存在だった。カラフルな図鑑やファンタジー物語などを読んで、雄大な世界の中に自分の身を任せることが楽しかった。小学生のころ、『ハリー・ポッター』シリーズを15回読んだのはひそかな自慢(?)だ。

大学受験でも「現代文」は厄介な入試科目の1つ。配点は高い一方で、「正解」と言える勉強法もなく、必ずしも勉強量が結果に結びつくわけではない。だからこそ、敬遠されがちな科目でもある。

しかし、入試問題や教科書に掲載されている文章は一級品だと思う。私の個人的な信念や思想を基礎付けているのは、これらの文章であると言っても過言ではない。

高校2年生で扱った 『反知性主義者たちの肖像』(内田樹)、高校3年生で扱った『オリエンタリズム』(エドワード・サイード)、東京大学入試問題にもなった『白』(原研哉)、その他書名を忘れた多くの作品が、脳内で私にアドバイスをくれる。たまに高校の同級生と会話をする時にも、これらの主張を踏まえた上での議論がよくある。

政治や社会に対する学術的な基盤は、主に中高時代の授業によって形成される。18歳で選挙権が得られた今、個人の政治思想の根源となりうる教材は極めて大切だ。SNSなどで極端な主張に触れる機会も増え、熟議を導く思考の出発点となる現代文の重要性は増している。

当然、これらの文章の重要性は「大学受験」という目的がなくても変わらない。受験生としてさまざまな文章に触れる中で、受験を抜きにして、これらの文章を味わいたいと思うようになった。そのため大学生になると、私は小学生以来およそ6年ぶりに読書を習慣化した。

読書は「教養アピール」なのか?

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

小説、新書、教養書、ビジネス書などジャンルを問わず、目についたものを気ままに読む。しかし、しばらくすると嫌な疑問が浮かんできた。「『読書をしている自分』をアピールしたくて、本を読んでいるのではないだろうか」と。

もちろん、理屈抜きに読書は楽しい。だが、この世界から自分以外の人がいなくなったら、私は本を読むだろうか。文字を追い、思考するという営みは、誰かに「自分は物知りなんだぞ」とアピールするためだけにあるのだろうか。自分が手に入れようとしていた「教養」という言葉が、ひどく陳腐に思えてくるようになった。

確かに、新書大賞2025を受賞した『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(三宅香帆)では、日本における読書習慣がエリート層の自己満足と結びつきながら発展してきたことが指摘されている。

しかし、だからといって読書をやめる理由にはならない。読書とは本来的に「他者の思考や世界観」を通じて、「自分の視点」をアップデートすることだと私は思っている。

その意味では「読書内容を他人と共有したい」「他者との関わりの中に自らの読書を位置付けたい」という志向は、多少の邪念が入っても肯定されるべきではないだろうか。特に、自分と似たような主義主張が、単純化された言葉で繰り返される環境では。

先述の『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』において、読書について定義した言葉が興味深い。

「自分から遠く離れた文脈に触れること――それが読書なのである」

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク