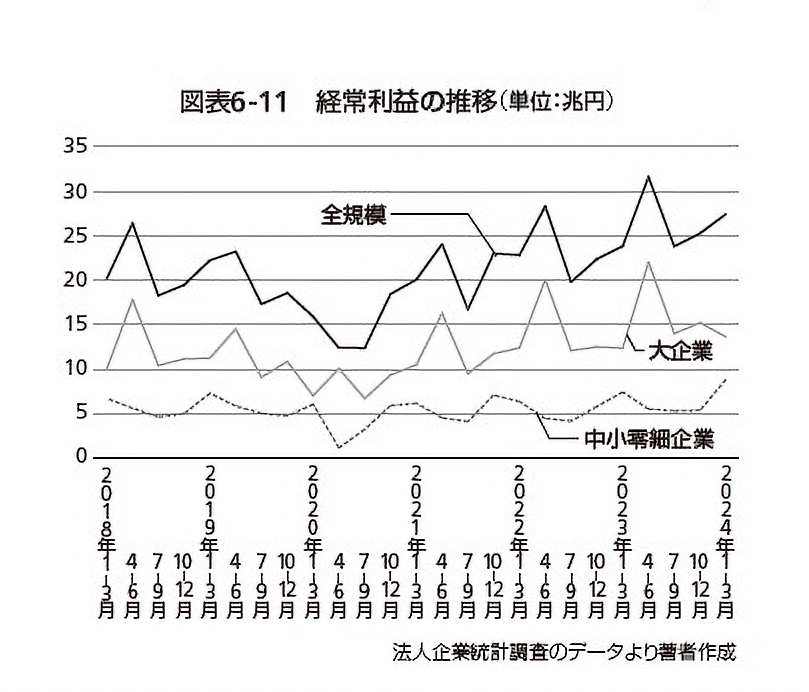

以上で見たように、労働分配率が低下しているので、企業の利益は粗利益の動向によらず、増加した可能性が高い。大企業と全規模では、粗利益が増加して労働分配率が低下しているのだから、利益は著しく増加したはずだ。

実際、法人企業統計調査のデータで2020年の1〜3月期と24年の1〜3月期の経常利益を比べると、全規模では1.72倍、中小零細企業では1.45倍、そして大企業では1.94倍に増加している(図表6-11参照)。

同書より転載

同書より転載

ヨーロッパ諸国では、インフレの中で企業利益が増大したことが、「強欲インフレ」だとか「強欲資本主義」だとして非難された。日本でも同じことが言える。

『日銀の限界 円安、物価、賃金はどうなる?』(野口悠紀雄、幻冬舎新書)

『日銀の限界 円安、物価、賃金はどうなる?』(野口悠紀雄、幻冬舎新書)

とくに大企業と全規模では、従業員1人当たりの粗利益が増加しており、これは販売価格引き上げによる面が大きいので、消費者の負担において企業利益を増加させたと言うことができる。

23年の春闘以来、賃金の上昇が顕著だと言われる。賃金の引き上げが販売価格に転嫁されれば、「消費者の負担による賃上げ」が行なわれることになる。これは、決して望ましいことではない。

賃金の動向だけを見るのではなく、いかなるメカニズムで賃上げが可能になっているかを見ることが重要だ。