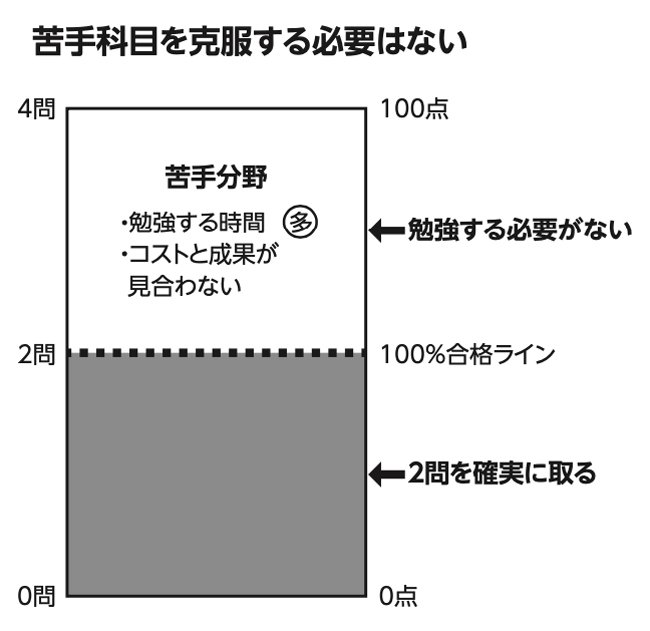

試験本番は、数学の4問のうち、最初の2問は確実に解ききって、最悪あとの2問は空白で出そうと考えました。模試でも同じような作戦で臨み、時間配分もそれに沿ったものにしました。そうすることで、すべてを解こうとしている人の実質2倍の試験時間になりますので、苦手でもある程度対処が可能になってきます。

結果、そのやり方でまったく問題なかったですし、逆に「3問目以降は解けなくてもいいや」と思うことで気持ちが楽になり、本番では3問目まで解けるといった効果もあり、メンタル面においても大きな効果がありました。

そういった気楽になれるメンタルや心持ちは、苦手科目と向き合ううえでとても重要です。

同書より転載

同書より転載拡大画像表示

得意科目は他人と比べて

決めるものではない

得意科目を聞かれて、答えられないという人は意外と多いものです。どの教科であっても完璧にできる人なんてほとんどいませんから、胸を張って「得意だ」とはいいづらく、当然といえば当然といえるのかもしれません。

しかし、完璧にできる人はほとんどいないわけですから、そこまでの高いレベルでなくとも得意科目と呼んでいいのではないでしょうか。

それでは、何をもって得意科目だと判断したらいいのでしょうか。よくあるのが、周囲と比べて成績がいいか悪いかで判断するパターンです。

確かに相対的に比べるとわかりやすいですし、誰に勝った、誰に負けたという判断基準だと「これは得意だ」「苦手だ」といいやすいような気がします。

しかし私としては、得意科目は他人と比べて決めるものではないと考えています。他人と比較してどうこうよりも、

◎勉強したら確実に伸びるという自信の持てる科目

◎試験を受けたらこれくらいの点数を取れるだろうと計算しやすい科目

こそが「得意科目」と呼べるものだと思っています。