得意科目と苦手科目を

見極める重要性とは?

なぜなら、自分の得手不得手は、受ける試験によって変わる可能性があり、また得手不得手を把握することができたあとに取るべき戦略は、志望校や試験によって変わってくるからです。

例えば、科目の「配点」です。

大学によっては配点に大きなバラつきのある学部があり、英語の配点が高いとしたら、英語さえ完璧だったら、他の教科で点数が取れなくても合格できるケースがあるのです。

東大でも理系と文系では配点比率が異なっています。一橋大学や早稲田大学などにも該当する学部はあり、ある意味で「一点突破」が可能になっているケースも見受けられます。

もし志望する学部がそういうケースであれば、得意科目を伸ばせるだけ伸ばしていれば、それで合格できる可能性があります。一方で、苦手科目の一点突破型の試験を受ける場合には、他の科目との配転比率をより緻密(ちみつ)に計算したうえで、どの程度までレベルを上げていく必要があるのかの戦略を立てることが重要になってきます。

このように、得意科目と苦手科目を見極めるのはとても重要です。得意か苦手かを判別することで勉強の方針が変わってきます。

これは「過去問」の重要性につながります。

そもそも一点突破型の試験であるため、得意科目をひたすら伸ばしたり、苦手科目の緻密な最低ラインの計算をした対策をするのか、または、点数を総合的に取得しなければならない試験であるため、得意科目は伸ばしすぎる必要がなく、苦手科目についても最低ラインを高く設定すればいいのかは、過去問をチェックしなければわかりません。

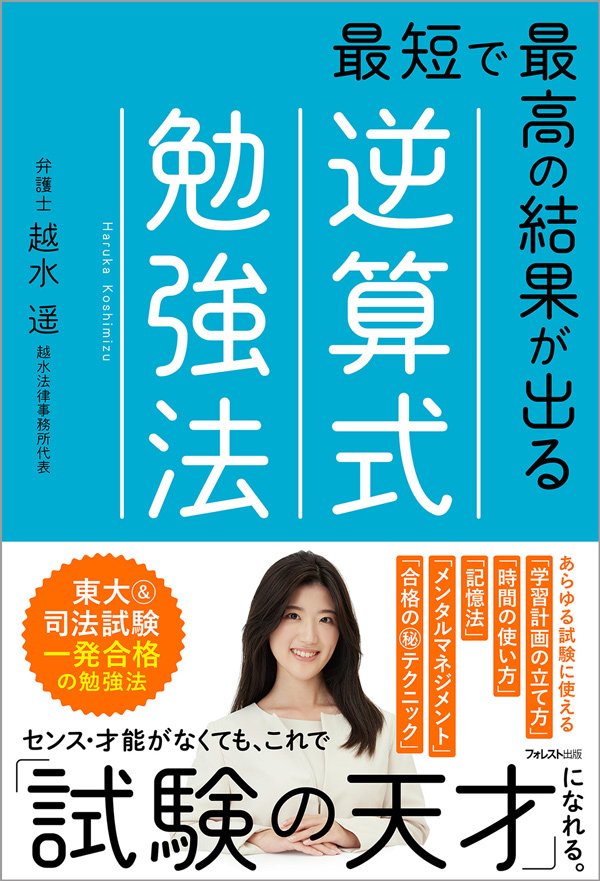

『最短で最高の結果が出る逆算式勉強』(越水 遥 フォレスト出版)

『最短で最高の結果が出る逆算式勉強』(越水 遥 フォレスト出版)

すなわち、得意科目と苦手科目の把握は、試験に合格するためには必須のことですが、それは過去問を見たことがなければ、意味をなさないものになってしまうわけです。

また、例えばこの科目は苦手だと思っていたけれども、この大学のこの科目だと、自分は得意であるというパターンもあり得るわけです。過去問はそもそもの自分の得手不得手を判断し、自己分析を進める前提としても、とても重要なのです。