間接的にはなりますが、お子さんが通う幼稚園・保育園や小学校、地域の図書館などに、子どもを性被害から守るというテーマで書かれた本を寄贈したり、読み聞かせボランティアでそれらの本を紹介したりすることも有意義です。

親が性被害防止に精通していると周囲に知らしめることは、我が子を守る強い盾となります。同時に、啓蒙による波及効果を生み、我が子以外の多くの子どもを守ることにもつながっていくのです。

お子さんたちが成長して、自分の感情に自覚的になり、その感情を言葉にして口にできるようになってきたら、ぜひお子さんから話を聞いてください。

先生、おばあちゃん、おじいちゃん、おば、おじ、ベビーシッターといった身近な大人について、お子さんにいろいろと質問してみましょう。小さな我が子が「お腹を壊したり、園や学校で粗相をしてしまったりしたときにも、この人が来てくれれば安心できる」と思っている人物は誰なのか、きっと見えてくるはずです。

信頼できる大人は

「グリーンフラッグの人」

「信頼できる」大人は、「グリーンフラッグの人」と呼ぶこともできます。「グリーンフラッグ」は、危険信号を意味する「レッドフラッグ」と対になる言葉です。

幼い子どもたちは、色とその名前について学びはじめると、赤という色が「止まれ」の信号や危険を知らせる標識などに使われていることに気づくようになります。

赤色は「危険」、緑色は「安全」、というイメージを、自然に持つようになるのです。お子さんがまだ小さく、「信頼できる大人」「信頼できない大人」という言葉では理解が難しそうだと思われる場合は、グリーンフラッグの人、レッドフラッグの人という言葉を使ってみてください。

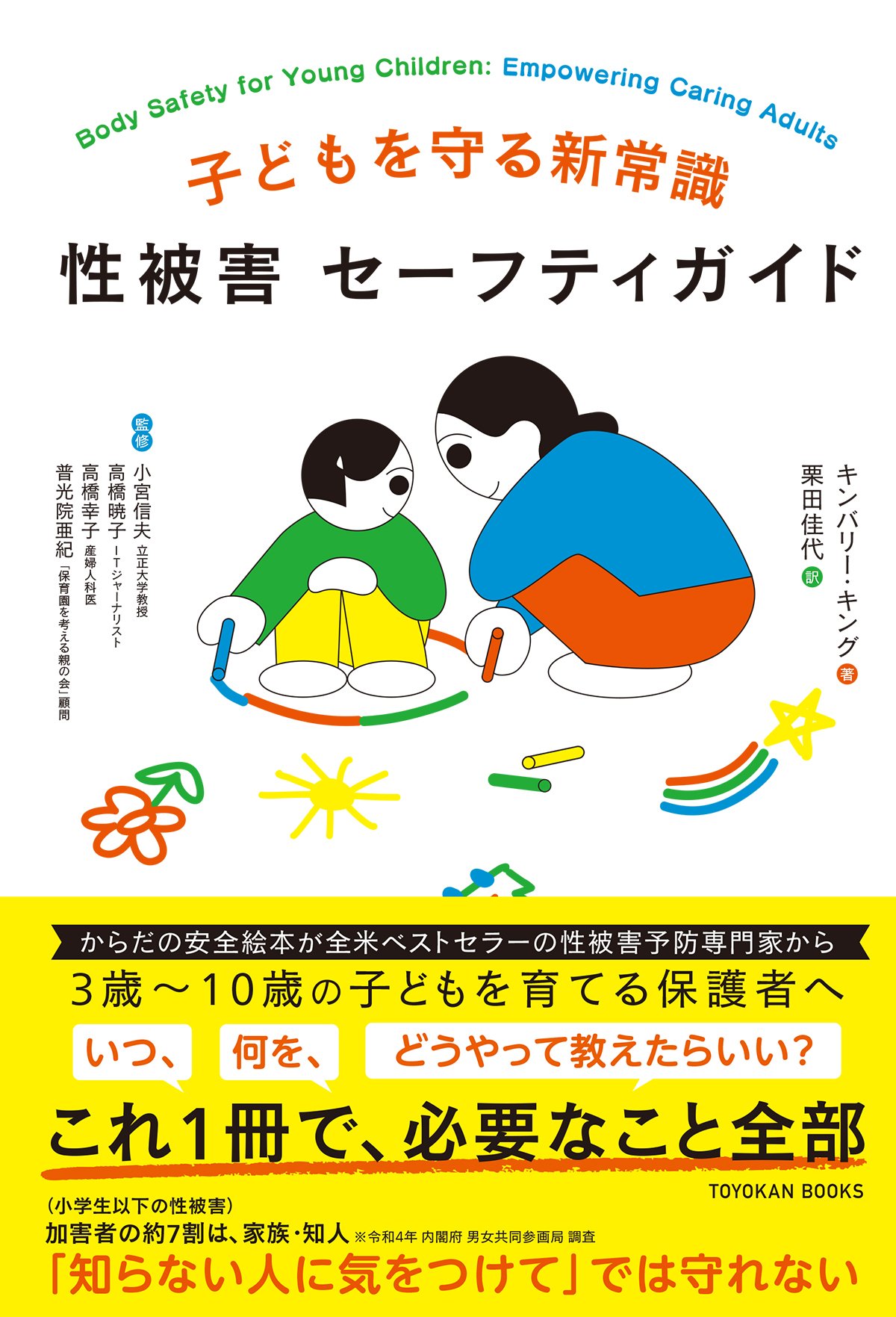

『子どもを守る新常識 性被害セーフティガイド』(キンバリー・キング著、栗田佳代訳 東洋館出版社)

『子どもを守る新常識 性被害セーフティガイド』(キンバリー・キング著、栗田佳代訳 東洋館出版社)

ちなみに、わたしの勤務する幼稚園では、年度始めの安全対策プログラムの一環として「信頼できる大人のリスト」の作成を子どもたちに指導しており、皆この機会に自分なりのリストを作成します。

子どもが自由につくったリストには、「ママ」「おばあちゃん」「パパ」「大好きなお友達」「家で飼っているペット」そして「先生(わたしのことです!)」が入っているのが定番です。

リストができたら、子どもたちに「信頼できる」大人は「18歳以上」の「人間」だということを補足するようにしています(大好きなお友達やペットも頼れる仲間ではあるのですが)。

あなたに何か起きたとき、「大人」の「人間」なら、あなたを安全な場所へ連れていける可能性が高いから、と説明します。