「親が元気なうちに、資産額をはじめとする情報や、どんな最期を迎えたいかなどの意志を共有しておきましょう。親の居住地域にある介護保険サービスなどの“医療・介護資源”も調べておくと安心です。地域によっては、介護サービスを支えるだけの十分な財源がない自治体もあるので、親の居住地域にあるヘルパーステーションや訪問看護施設の数をインターネットで定期的にチェックしてください。そのほか、家族でグループLINEを作成するとよいでしょう。送られてくるメッセージ内容や返信の頻度から、親の体調や生活状況がわかります」

重要とわかっていても家族間で踏み込んだ話をするのが苦手、という人も多い。その場合は「家族オフサイトミーティング」の開催がおすすめ、と石田氏。

「『家族オフサイトミーティング』と称して、両親を箱根旅行に連れていくという事例がありました。宿にあるホワイトボードを借りて、どのように生きていきたいか、資産はどれくらいあるのか、など“今後”についてリラックスしつつ、真剣に話し合ったそうです。家族全員が介護に向き合うきっかけにはなりますね」

家族間のデリケートな話題も、旅先という非日常の空間でなら話しやすくなるようだ。いずれにせよ、企業の支援を待つだけでなく、個人でも可能な限り準備をしておこう。

未曽有の高齢社会の真っただ中にある日本は、ビジネスケアラーと企業、双方にとって大きな転換期にある、と石田氏は話す。

「仕事と介護の両立は多くの人が直面する課題であり、個人で解決するにはあまりにも難しい問題です。親との時間を過ごすために、自らの意志で介護離職をするのも尊重されるべき個人の選択です。しかし、仕事を続けたくても介護を理由に離職する人も少なくありません。今後は介護のサポート体制を整えて、社員の選択肢を増やすのが、企業の役目になっていくでしょうね」

ビジネスケアラー一人ひとりの選択を後押しする組織づくりが、令和の企業に求められている。

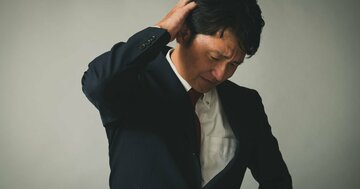

石田遥太郎

株式会社日本総合研究所リサーチ・コンサルティング部門高齢社会イノベーショングループシニアマネジャー

2019年日本総合研究所に入社。リサーチ・コンサルティング部門にてシニアビジネス・ヘルスケアセクター向け(介護・医療・ヘルスケア周辺事業)における政策提言、民間企業向けのコンサルティングに従事。直近では、厚生労働省における高齢者介護に関する各種調査や民間企業におけるシニアビジネス、介護周辺事業への参入支援を提供。