宇治川に架かる朝霧橋。新緑の季節に橋の上からのリバービューは爽快

宇治川に架かる朝霧橋。新緑の季節に橋の上からのリバービューは爽快

青もみじがきらめく5月は、新茶のシーズンでもあります。今回は、癒やし度満点の新緑と新茶を味わいに、国内屈指の茶どころ「宇治」へ。日本に煎茶文化をもたらした隠元禅師ゆかりの「黄檗山萬福寺」へも足を延ばしてみてはいかがでしょう。(らくたび、ダイヤモンド・ライフ編集部)

5月の京都の楽しみは「宇治」の新茶

新緑の季節は新茶の摘み取り時期。「夏も近づく八十八夜 野にも山にも若葉が茂る~♪」(唱歌『茶摘』)というように、立春から88日目に当たる今年の八十八夜は5月1日。茶どころ宇治に、新茶がお目見えするようになりました。

新茶は、摘みたてならではのフレッシュな香りと、苦みの少ない上品な味わいが特徴で、今だけのお楽しみです。宇治の観光中心部で茶畑に触れるなら、京阪電車宇治線「宇治」駅近くにある「お茶と宇治のまち歴史公園」へ。宇治川の中州で営まれた茶園を再現した「修景茶園」を見ることができます。

鎌倉前期からの歴史を紡ぐ宇治茶は、臨済宗を開いた栄西禅師が宋から持ち帰った茶種をもらいうけた明恵が、宇治に伝えたのが始まりといわれます。直線距離で20kmほどと京の都に近く、宇治川に立ち込める川霧と昼夜の温度差が栽培に適していることから一大産地となり、茶の湯の発展を支えました。

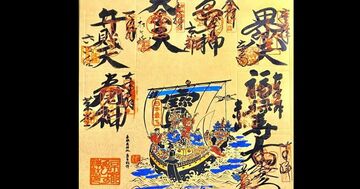

江戸時代には、将軍に献上する宇治茶を茶壺に入れ、江戸まで運んだ「お茶壺道中」も繰り広げられるように。手あそびを伴うわらべ歌「ずいずいずっころばし ごまみそずい 茶壺に追われて とっぴんしゃん 抜けたらどんどこしょ♪」の謎めいた歌詞には、将軍行列の威厳と人びとの心情が読み込まれていると解釈されているようです。

宇治茶は、静岡や狭山(埼玉)と並ぶ“三大銘茶”の一つです。農林水産省によると、宇治地域に由来する製法にもとづいて京都府内の業者が製造する緑茶のことで、宇治市を含む京都府内のほか、じつは隣接する奈良・滋賀・三重3県で栽培された茶葉も含まれます。荒茶(摘み取った茶葉を加工し、製品として仕上げる一段階前のもの)の生産量では、64年間にわたってトップに君臨し続けていた静岡(2万5800トン)が、2024年にはじめて鹿児島(2万7000トン)に抜かれました。京都は、三重に次ぐ4位に輝いています。

それでも、京都といえば抹茶の印象が強いのはなぜでしょう。抹茶となる一段階手前の「てん茶(碾茶)」の23年の生産量で、京都(970トン)は、鹿児島(1585トン)に次ぐ全国第2位となっています。てん茶を石臼などでひいた「抹茶」は訪日外国人観光客にも大人気で、年々輸出量も増え、昨年から供給が需要に追いつかない状態に。販売を制限する老舗茶舗も見られるようになりました。「手に入りにくい」と聞くと焦る思いもありますが、宇治茶の品質の良さが世界に認められた証でもあります。

大切に育てられている宇治茶。写真は吉田銘茶園(宇治市小倉町)の茶畑。らくたびの京都さんぽ「茶摘み体験」のときに撮影(2016年)

大切に育てられている宇治茶。写真は吉田銘茶園(宇治市小倉町)の茶畑。らくたびの京都さんぽ「茶摘み体験」のときに撮影(2016年)