一足延ばしてお茶つながりの「萬福寺」へ

萬福寺の法堂で見られる卍くずしの勾欄。写真奥の建物は大雄寶殿

萬福寺の法堂で見られる卍くずしの勾欄。写真奥の建物は大雄寶殿

青もみじと宇治茶を堪能する宇治さんぽ、お茶つながりで黄檗宗(おうばくしゅう)大本山「萬福寺」にも参りましょう。第39回「都七福神」では、天王殿におまつりする布袋尊をご紹介しました。宇治の観光中心部からは北へ2.5kmほど離れています。JR奈良線「宇治」から一駅、京阪宇治線「宇治」駅からは二駅目の「黄檗」駅からなら東へ5分と近いです。

日本に煎茶文化をもたらした中国僧の隠元隆琦禅師により、江戸初期の1661(寛文元)年に開かれた萬福寺は、参拝者が少ないことを「安心してください、空いてますよ」などユーモアを交えた自虐ネタでつぶやくX(旧Twitter)でも人気を集めています。2024年12月、天王殿、大雄寶殿(だいおうほうでん)、法堂の3つの建物が晴れて国宝に指定されて以降も、週末の午前中なら静謐(せいひつ)な空気が漂うエキゾチックな境内散歩が楽しめます。

萬福寺の諸堂をつなぐ回廊。雨天でも傘をささずに境内散策ができる

萬福寺の諸堂をつなぐ回廊。雨天でも傘をささずに境内散策ができる

夏になれば、放生池や境内の鉢に蓮(はす)の花が咲き誇ります。今の時期は諸堂を結ぶ回廊を歩きながら、すがすがしい青もみじがめでられます。三門と国宝三棟の巨大な建物が一直線に並ぶ伽藍(がらん)配置は壮観そのもの。その一つの天王殿では、布袋さんと背中合わせでおまつりされている韋駄天さんにも注目です。夜ごと食材を求めて走り回り、お釈迦さまの朝食を用意したことから「馳せ走る」転じて「ご馳走様」の語源になったと伝わります。

そのため、他の寺院では韋駄天像は食堂(じきどう)におまつりされることが多いのですが、お釈迦さまのお骨が盗まれそうになったとき、俊足で追いかけて取り返したというエピソードが伝わる守護神として、こちらでは天王殿で警備役を務めておられるのです。

大雄寶殿は、世界三大銘木の一つチーク材を使った日本唯一最大の歴史的建造物。ご本尊の釈迦如来坐像と左右の脇侍を囲むように並ぶ十八羅漢は、劇画タッチの個性豊かな表情をしておられますので、一体一体じっくりとお姿を眺めてみてください。

人々の心には仏さまが宿っているという教えを示すためおなかがぱっくりと開いて仏さまのお顔がのぞいている「羅怙羅尊者像(らごらそんじゃぞう)」は、6月15日(日)まで京都国立博物館で開催中の特別展「日本、美のるつぼ―異文化交流の軌跡―」に出品されていますのでご注意を。

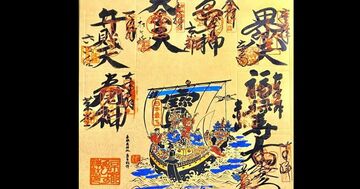

最奥の法堂内部は非公開ですが、天王殿や大雄寶殿など内部を拝観できる堂内では、拝観はもちろん撮影も自由という懐の深さも。売店では、お寺のシンボル「開梆(かいぱん)」の巨大な木の魚をデザインした御朱印帳やお守りが授かれますよ。毎週木、金、土曜3日間営業の「寺カフェ 茶庭」や、土、日営業のアーティスト滞在型ギャラリーカフェ「香福廊」に立ち寄って一服するのもいいでしょう。

禅寺の萬福寺は、動物性たんぱくを使わない中国風精進料理の「普茶料理」で知られます。総門から北へ2分の塔頭(たっちゅう)寺院宝善院でも普茶料理が、また、その隣の宝蔵院では、仏教においてお釈迦さまの身体を表すという「五色(ごしき)」のトッピングをあしらった、動物性食材不使用、植物性食材オンリーの精進ラーメン「寺そば」も味わえます。

萬福寺では仏像も必見。左:天王殿「韋駄天像」、右:大雄寶殿「羅怙羅尊者像」

萬福寺では仏像も必見。左:天王殿「韋駄天像」、右:大雄寶殿「羅怙羅尊者像」

お茶と宇治のまち歴史公園 お茶壺道中(国土交通省関東地方整備局)吉田銘茶園 平等院 興聖寺 宇治市源氏物語ミュージアム 宇治駿河屋 能登椽 稲房安兼 茶寮FUKUCHA宇治店 伊藤久右衛門 JR宇治駅前店 中村藤吉本店 萬福寺 京都国立博物館 寺カフェ 茶庭 宝蔵院