企業で働くことは「価値を届ける」こと

伊藤:もちろん、経営戦略やマーケティング、競争に勝つための戦略は重要です。しかし、ファイナンスはそこにはあまり深く立ち入りません。ファイナンスが注目するのは、資本市場を含む様々な市場の期待を超えるような成果をどう生み出すか、という点です。市場の期待を超えて初めて、会社の価値は高まるのです。

「組織」であること、つまり人々が長期的にコミットすることによって、単にその日その日の市場調達では生み出せない価値が発生するはずです。これをどうやって生み出し、維持するか。維持するためには、評価基準が必要です。「このプロジェクトはやるべきか」「やらないべきか」「これをやったら会社の価値が下がるのではないか」。そうした判断基準を作りたい、というのがコーポレートファイナンスの一つの目的です。

そして、「組織」である以上、様々なステークホルダー(利害関係者)が関わってきます。株主、債権者、従業員、顧客、地域社会、環境…。これらの利害をどう調整するか。これが「コーポレートガバナンス」です。かつては株主と債権者の利害調整が中心でしたが、近年はステークホルダーの範囲が広がり、その調整メカニズムが非常に重要なテーマになっています。これもコーポレートファイナンスの領域です。

宮川:なるほど。私の場合は、最初に学生に「会社があるとだれがなんで嬉しいと思う?」と聞くんですよ。

――会社があると…就職先があるとか、商品が買えるとかでしょうか…?

宮川:そうですね。学生からは「就職先があるから嬉しい」「商品が買えるから嬉しい」などなどいろんな答えが出てきます。そういう身近な問いから話を始めます。そして、「就職先があるとなぜ嬉しい?」「だれが嬉しい?」「嬉しい就職先ってどういう会社?」…と問いを重ねていきます。伊藤先生の問いも、突き詰めればそういうことかもしれませんね。

伊藤:そう、「問い」を一緒に考える。そして、その考えた流れの中に、この学問がある、教科書の内容がリンクしている、という風に捉えた方が理解しやすい。突き詰めれば、コーポレートファイナンスというロジックは、自分で組み立てたっていいんです。教科書は、過去の誰かの考えの集積を紹介しているに過ぎません。学んだことを自分のものにするためには、自分で考え、自分で組み立てるべきなのです。

――「コーポレートファイナンス」というと、どうしても「ファイナンス」に目が行きがちですが、実は「コーポレート」、つまり「組織」という枠組み、その存在意義自体が非常に重要なのですね。

伊藤:まさにその通りです。その視点がなければ、単なる計算技術に終始してしまいます。なぜこの組織が存在し、市場とは違う価値を生み出せるのか。その本質を問うことこそが、コーポレートファイナンスの出発点なのです。

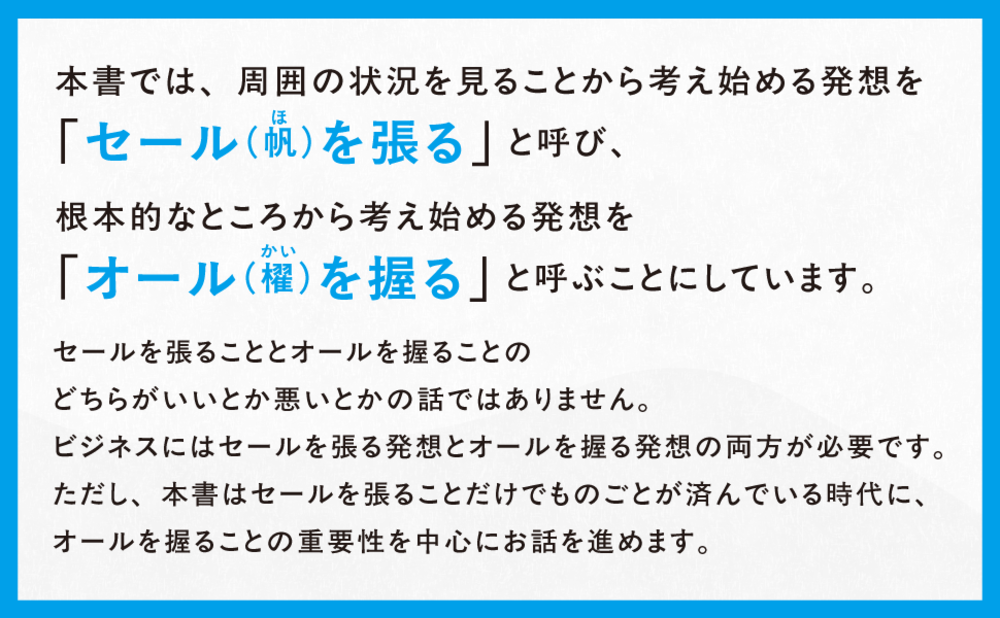

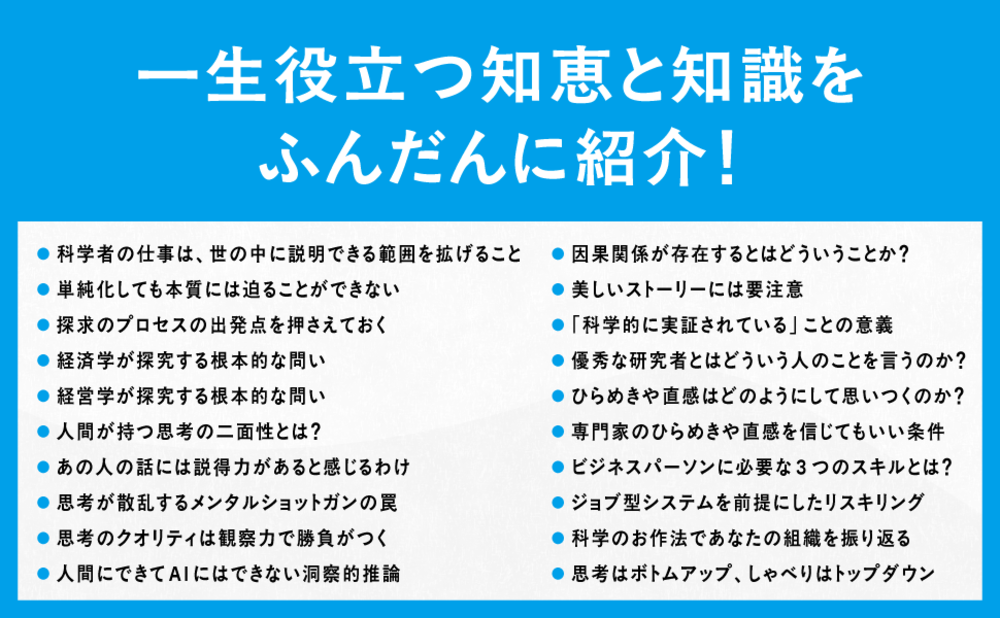

(本記事は、『ファイナンス学者の思考法 どこまで理屈で仕事ができるか?』に関する対談記事です)

南山大学 経営学部 教授

東京大学経済学部卒、慶應義塾大学大学院経営管理研究科(ビジネススクール)でMBA取得、ウェスターン・オンタリオ大学Ph.D.(経営学博士)。国際大学国際経営学研究科助教授、レジャイナ大学(カナダ)助教授、筑波大学准教授、一橋大学大学院経営管理研究科 教授を経て現職。2014年FMA Asian Conference共同実行委員長を務める。