「クビにしない」文化は本当に非効率なのか?

宮川:雇用の維持の観点からだと、ある経営者が「日本企業の強みは、人を簡単にクビにしないこと」と言っていたんです。それって、実は日本の企業がどこかで“見えない社会的コスト”を支払ってきたとも言える。短期的には非効率に見えるけれど、だからこそ長期的な信頼や文化が育まれているのかもしれません。

伊藤:欧米の企業では「数字に出ないものは評価しない」という姿勢が強い。一方、日本企業は測れないけれど大事にしたいものを大切にする傾向があります。この“曖昧さへの耐性”が、日本の強みだと思うんです。

宮川:今、人的資本や企業文化を数値化しようという動きもあります。でも、それが目的化すると本末転倒です。むしろ“測れないからこそ守る”という考え方も大切ではないかと思うことがあるんですよね。

たとえば、かつて若年層に厚みがあった人口構造を前提に日本特有のメンバーシップ型企業が形成されましたが、終身雇用を典型とするその経営は当然かなりの社会的コストを支払ってきたはず。今になってみれば一見非効率であるかのように思われます。しかし、スキルや企業へのロイヤルティといった“資産”が蓄積されることにより、長期的には現在の企業価値の向上に貢献しているかもしれません。数字に表れる効率性という名の下にそういう分析があまりにも忘れ去られている気がします。

伊藤:これは“時間軸”の話でもありそうですね。短期ではコストに見えても、長期ではリターンになることが多い。でも今の情報開示制度は、そういう“時間差”をなかなか評価しづらいんです。

宮川:日本企業って、ある意味で“社会的インフラ”とも言えると思います。単に利益を追うだけじゃなくて、おそらく社会に対する責任や役割を現実に担ってきた歴史があるし、今なお担っているかもしれない。だけど、そうした価値は投資家には見えにくい。

伊藤:だからこそ、目に見えない価値を、経営者の思想や哲学を、経営者自身が言語化して社会に届ける必要がある。それは、経営者の伝える力の問題でもあるんです。投資家の期待に応えることも大切ですが、それだけが企業の存在意義ではありません。むしろ、投資家がまだ気づいていない価値を創造することこそが、真の企業価値を高めるのだと思います。

宮川:結局のところ、企業って何を大事にして生きていくのかという生き方の問題なんですよ。ファイナンスの話をしているようで、実は“哲学”の話をしているんです。

――“クビにしない”という選択をすることは、ただの情けや保守性ではなく、長期的な価値創出の一つのスタイルともいえるのですね。

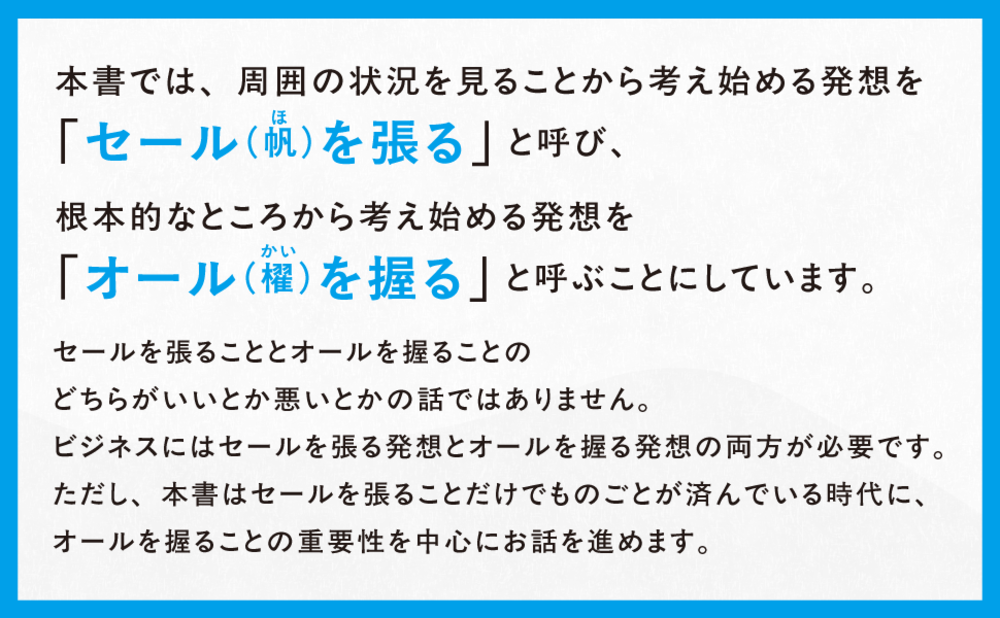

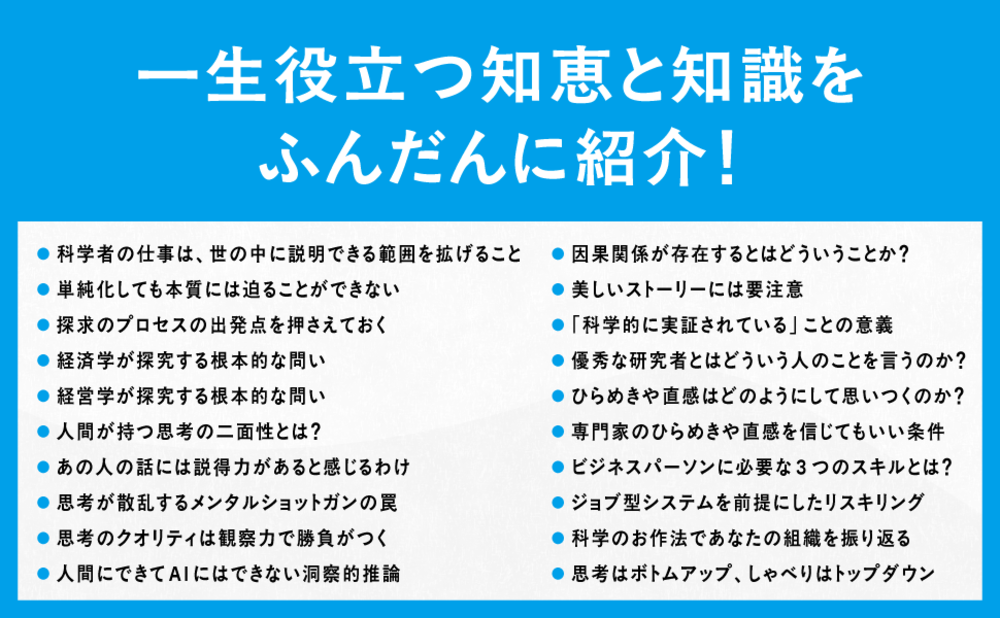

(本記事は、『ファイナンス学者の思考法 どこまで理屈で仕事ができるか?』に関する対談記事です)